今日は時間がないのでさらっと行きます。

Nさんに連れて行ってもらった(Nさんありがとうございます!)、茨城県稲敷郡美浦村にあるスガノ農機の本社工場にある、北海道上富良野町にあるスガノ農機の『「土の館」 土と犂の博物館』の分館?で見た、イセキのハンドトラクター、KF850「撮りトラ」です。

北海道上富良野町にあるスガノ農機の『「土の館」 土と犂の博物館』の分館?の中には古いトラクターや、プラウが展示されています。

北海道上富良野町にあるスガノ農機の『「土の館」 土と犂の博物館』の分館?の中には古いトラクターや、プラウが展示されています。

以前もエンジンのないドンガラを見たことがあるのですが、今度は中身の詰まったものでちょっとウレシイ!大きく口を開けた正面の開口部から覗くビクターオート製のSTHIL空冷単気筒ディーゼルエンジンのファンがカッコいいです。

以前もエンジンのないドンガラを見たことがあるのですが、今度は中身の詰まったものでちょっとウレシイ!大きく口を開けた正面の開口部から覗くビクターオート製のSTHIL空冷単気筒ディーゼルエンジンのファンがカッコいいです。

前に見たときはこうでしたから・・・

前に見たときはこうでしたから・・・

で、その時は気がつかなかったのですが、今回写真を見て初めて気がつきました。ウシの角とも飛行機の羽とも(これも時代的にストリームラインなのでしょうね)見えるような装飾物の上に・・・

で、その時は気がつかなかったのですが、今回写真を見て初めて気がつきました。ウシの角とも飛行機の羽とも(これも時代的にストリームラインなのでしょうね)見えるような装飾物の上に・・・

イセキのバッジが付いていたのでした。

イセキのバッジが付いていたのでした。

中身があって喜んで写真を撮ってはいますが、さすがにワンボディ&フルカバード。大した写真は撮れないのでした。エンジンは496ccと書いてあるのでしょうか・・・

中身があって喜んで写真を撮ってはいますが、さすがにワンボディ&フルカバード。大した写真は撮れないのでした。エンジンは496ccと書いてあるのでしょうか・・・

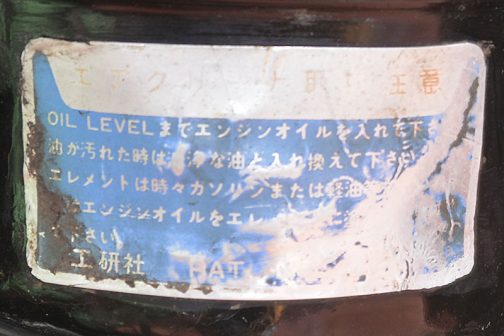

オイルバスフィルターが付いています。大きなシールから何か読み取れるでしょうか?

オイルバスフィルターが付いています。大きなシールから何か読み取れるでしょうか?

工研社・・・初めて見る会社です。

工研社・・・初めて見る会社です。

株式会社 工研社は1955年、東京都杉並区西荻窪に(有)工研社設立したのが始まりの会社です。工研という言葉から受ける僕の印象と、サイトのイメージがちょっと違いますが(キレイな空気のイメージなのでしょう)エアフィルター、エアクリーナー、各種エレメントを作っている会社です。現在もオイルバスフィルターを作ってるようです。

株式会社 工研社は1955年、東京都杉並区西荻窪に(有)工研社設立したのが始まりの会社です。工研という言葉から受ける僕の印象と、サイトのイメージがちょっと違いますが(キレイな空気のイメージなのでしょう)エアフィルター、エアクリーナー、各種エレメントを作っている会社です。現在もオイルバスフィルターを作ってるようです。

すみませんっ!時間がなくなっちゃいました。続きは帰ってきてから・・・

帰ってきたので追記します。

これまでのような、フレームの上に汎用エンジンを載せ、ベルト駆動で作業機を動かすような耕耘機から、このようなワンボディの耕耘機への転換は、本田のF150の爆発的なセールスから始まったのでしたよね!

『ホンダのテーラー/耕耘機』より。これがその黒船。昭和34年4月21日、1959年4月21日、ホンダ耕耘機F150 展示プレートには、強制空冷4サイクル倒立2気筒OHV/排気量154cc変速機/前進6段/後進2段/常用出力/5PS/5,000rpm ホンダ初の汎用完成品。耕耘機で世界初のOHV倒立2気筒エンジンは低速重視。自動遠心クラッチとギヤ駆動採用。低重心、手元集中操作で扱いやすさを追求した。とあります。

『ホンダのテーラー/耕耘機』より。これがその黒船。昭和34年4月21日、1959年4月21日、ホンダ耕耘機F150 展示プレートには、強制空冷4サイクル倒立2気筒OHV/排気量154cc変速機/前進6段/後進2段/常用出力/5PS/5,000rpm ホンダ初の汎用完成品。耕耘機で世界初のOHV倒立2気筒エンジンは低速重視。自動遠心クラッチとギヤ駆動採用。低重心、手元集中操作で扱いやすさを追求した。とあります。

慌ててF150に遅れること8ヶ月、イセキは急遽ビクターオートと提携しエンジンを調達。1959年、昭和34年12月14日にF150と同じようにフルカバードでエンジンを縦置きにし、それがミッションに繋がるワンボディの耕耘機を発表したそうです。(井関農機60年史P116より)

慌ててF150に遅れること8ヶ月、イセキは急遽ビクターオートと提携しエンジンを調達。1959年、昭和34年12月14日にF150と同じようにフルカバードでエンジンを縦置きにし、それがミッションに繋がるワンボディの耕耘機を発表したそうです。(井関農機60年史P116より)

同じくF150型から8ヶ月遅れの1959年、昭和34年12月にワンボディのKB500型を発表します。(井関農機60年史P117より)

このKFのくだり、なかなか面白いので(井関農機60年史P118より)下記に引用します。

当初は「KF20F型」「KE42型」という名称の2機種であったが、34年7月、KF20F型が「KF850型」KE42型が「KB500型」と改称され、開発は急テンポで進捗した。

といっても、F150型に対抗できる新製品という至上命令があったから、エンジン、デザイン、コスト、性能などあらゆる面に、第二研究部の全機能を動員して研究を重ね、数次にわたる実施テストなどを行なって完成、同年12月14日、東京・上野の精養軒に農林省、通産省をはじめ各界関係者約130名を招待して、当社初のワンボディ型耕耘機KF850およびKB500型を正式に発表した。

中略

KF850型の特長は、

- 耕耘部が左右に移動するので、畔際耕耘が完全にできる。

- 主クラッチは単板乾式を採用し、自動車と同じ半クラッチができる。

- 副変速装置があるので、路上走行に便利。

- 後退時、耕耘刃が自動的に停止するので安全。

- アタッチメント取付けが非常に簡単。

- 耕耘部、車輪部に防水装置がしてある。

- ボンネットを上に取付けてあるので、雨中作業も可能。

と書いてありました。生々しい開発の記録が興味深いのと、「ボンネットって雨中作業のためにあるんだ!」という発見があり、収穫は多いです・・・・というところで今日は完結。

また明日!

今までは「水戸市大場町」で検索するようお願いしていましたが、「大場島」で検索したほうが一番上に出てくるのでこっちにして貰おうと思います。おヒマな方は試してみてくださいね。

今までは「水戸市大場町」で検索するようお願いしていましたが、「大場島」で検索したほうが一番上に出てくるのでこっちにして貰おうと思います。おヒマな方は試してみてくださいね。上の記事とゆるく関連しているほかの記事: