今日は千葉県の伊藤産業機械さんに連れて行っていただいた、私設の農機具歴史資料館で見た、クボタのブルトラB5000「撮りトラ」(だけどほとんどブルトラ出てきません)です。

9馬力の散弾銃をぶっ放す瞬間

↑エンジンかけるだけの数十秒

本格的水冷マシン

四輪駆動

レイアウトを選ばない樹脂製タンク

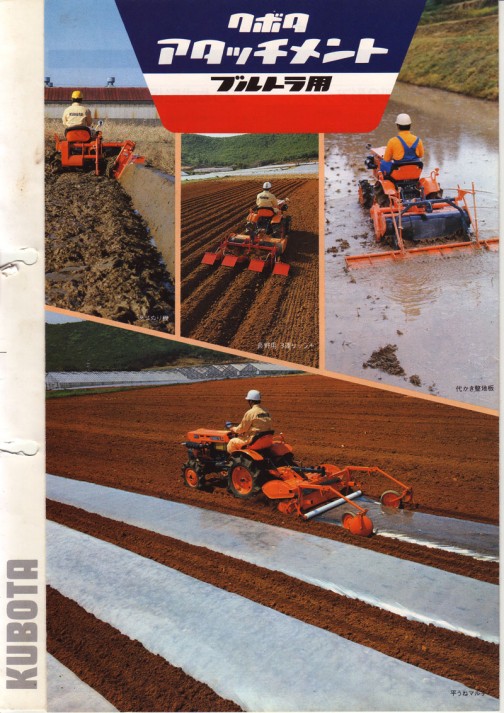

豊富なアタッチメント

ちょっとぶっ飛んだユニークなアタッチメント?も

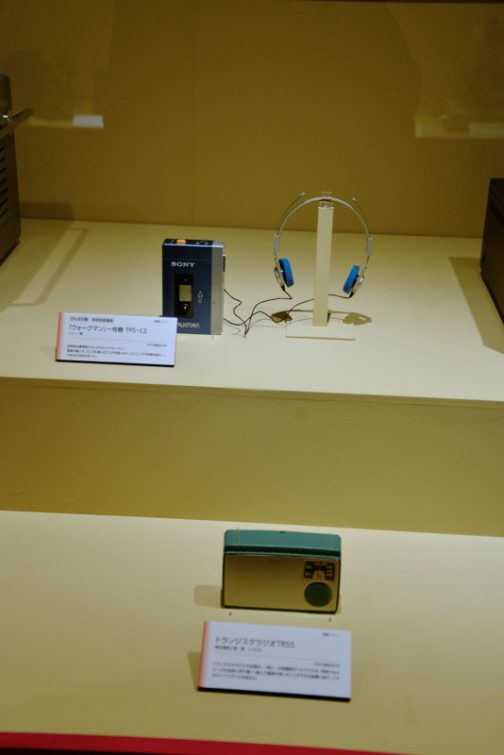

これって、トラクター界のウォークマンでは?

「本格的で今までの常識を覆す大きさ(小さい)」これってどこかで聞いたことがあります。日本のお家芸ということなのかもしれませんが、詰め込む技術。トランジスタラジオとかウォークマンとか・・・

以前「日本を変えた千の技術博@国立科学博物館」で紹介しましたよね!

世界初の携帯型ステレオカセットプレーヤー。

音楽を個人で、どこでも楽しむことが可能となり、リスニングの携帯を変え、一つの文化を生み出した。

下、トランジスタラジオ TR55 1955(昭和30)年 東京通信工業

日本初のトランジスタラジオ。普及版のラジオにする

ため、日本発の高周波トランジスタを開発し、使用している。

とあります。

ソニー ポータブルテレビ TV8-301 1960(昭和35)年

世界初の直視型ポータブルトランジスタテレビ

とあります。今から60年近く前にこんなコンパクトでカッコイイテレビがあったなんて・・・ちょっとビックリしてしまいました。

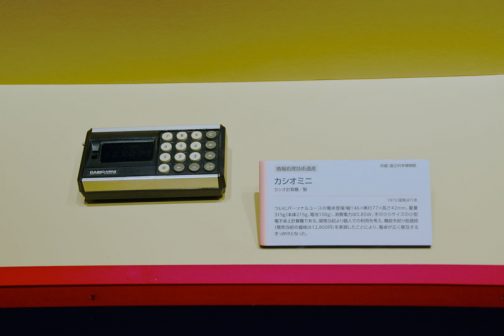

ついにパーソナルユースの電卓登場!幅146×奥行77×高さ42mm。重量315g(本体215g、電池100g)、少肥電力は0.85W。手のひらサイズのこ型電子卓上計算機である。開発当初より個人での利用を考え、機能を絞り低価格(発売当時の価格は12,800円)を実現したことにより、電卓が広く普及するきっかけとなった。

狭いところにギュウギュウモノを詰め込んで何とか成立させてしまうという文化が元々あったってわけですよね。

あー!時間がなくなってきちゃいました。

ポータブルテレビは1960年とちょっと古すぎますが、「持ち運ぶことができる」「卓上」というくらいの重さと大きさから、それこそ「携帯する」大きさ、軽さの商品が出てきたのが1970年代。

ブルトラが生まれたのが1970年代中頃ですから、そんな流れや商品の性格、生まれた経緯なども含め「ウォークマン世代」と言っても良いのではないでしょうか?(ブルトラはウォークマンより先輩ですけど)

今日はこんなところです。また明日!

山賊さん コメントありがとうございます

お返事遅れました

エース・・・ローダーも付いているのですね(使用もしているのでしょうか?)

もし可能であれば写真を見せていただきたいです

あ!それと、できれば運輸省型式認定番号も知りたいです!

B6000型を中古で購入うちのミニ畑ではいまだにエースです。ローダが付いているのでカニみたいな感じです。

田中茂樹さん おはようございます

お返事遅れました

70年代のトラクターが現役なんですね!

多少マイナス部分があっても、特長のあるものは長く愛される感じがします

ブルトラB5000を畑の耕耘ように使用してます。