今日はいただきものの写真でstay homeの「エア・撮りトラ」です。しかしやる前から結論が出ない感じムンムン・・・。と、いうことで全国の運輸省型式認定番号ファンのみなさまに(いるのか?)疑問提起ということでお願いします。

Tさんからのいただきものの写真で古い耕耘機?カルチベーター?です。いかにも鉄々した品物。ハの字に開いたドラムは代掻きして田んぼをペタペタするのかな・・・しかしこれで回るのだろうか・・・

Tさんからのいただきものの写真で古い耕耘機?カルチベーター?です。いかにも鉄々した品物。ハの字に開いたドラムは代掻きして田んぼをペタペタするのかな・・・しかしこれで回るのだろうか・・・

姿がダイオウグソクムシみたいでカッコいいと思ったら、エンジンがついていないからそう見えるだけでした。

姿がダイオウグソクムシみたいでカッコいいと思ったら、エンジンがついていないからそう見えるだけでした。

エンジンを載せたらダイオウグソクムシにはどう見ても見えません。

エンジンを載せたらダイオウグソクムシにはどう見ても見えません。

この機体のお名前は「S2」というようです。全金属製のボディといい、エッチングで色入れされ、さらに凝ったシルエットの銘板ですから、古いものと思われます。

この機体のお名前は「S2」というようです。全金属製のボディといい、エッチングで色入れされ、さらに凝ったシルエットの銘板ですから、古いものと思われます。

所要馬力は7と書かれているのでしょうか・・・読み辛いです。主軸回転数1190と読めます。ヤンマーでS2というと「ヤンマー100年史」に小型ディーゼルエンジンの記述として『当社のS2 形(2 ~ 2.5 馬力)は150kg もあり、可搬性という面では明らかに不利であった。』書かれているので、この機体に載せるのはちょっとムリがあります。ひとつ上の写真のように汎用ガソリンエンジンを載せる仕様のものと思われます。

所要馬力は7と書かれているのでしょうか・・・読み辛いです。主軸回転数1190と読めます。ヤンマーでS2というと「ヤンマー100年史」に小型ディーゼルエンジンの記述として『当社のS2 形(2 ~ 2.5 馬力)は150kg もあり、可搬性という面では明らかに不利であった。』書かれているので、この機体に載せるのはちょっとムリがあります。ひとつ上の写真のように汎用ガソリンエンジンを載せる仕様のものと思われます。

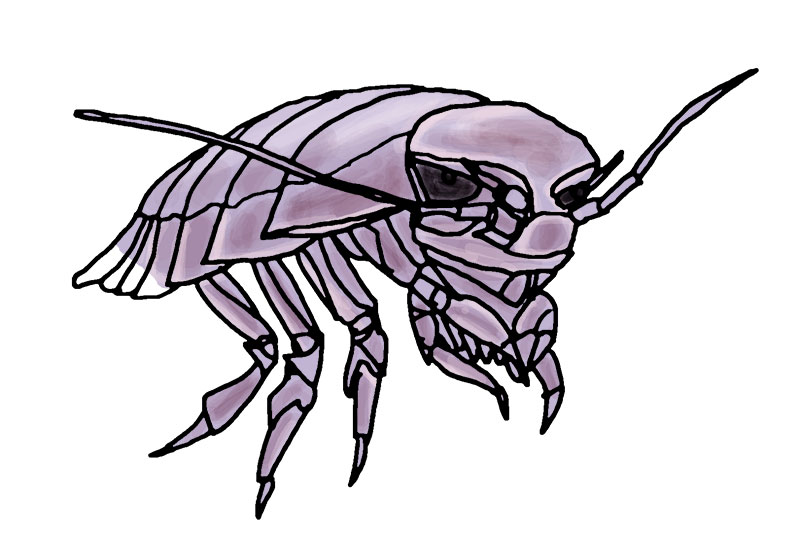

最後まで引っぱってしましましたが、一番驚いたのはこの写真です。運輸省型式認定番号がなんと44番!

最後まで引っぱってしましましたが、一番驚いたのはこの写真です。運輸省型式認定番号がなんと44番!小型特殊自動車

運輸省型式認定番号 農44号

ヤンマーS2型

二ケタの番号は今まで見たことがないのでそんな番号あったんだ!と思いました。一体いつ頃のものなのでしょう・・・

結論が出ないと思うけど考えてみた

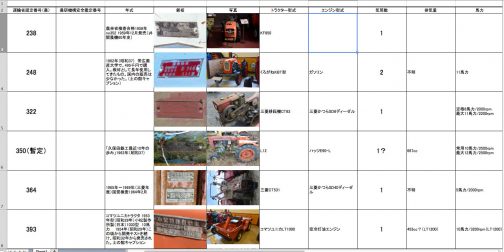

ダントツ一番ですが、運輸省型式認定番号でソートしようとしてハタと気がつきました。若い番号、200番台の認定番号は書かれている内容が少し違うのです。例えばヰセキのKF850は農238号ですが、タイトルは「軽自動車」となっています。同じくくろがねKBT型も農248号で「軽自動車」三菱のCT83:農322でやっと「小型特殊自動車」になるんです。

ダントツ一番ですが、運輸省型式認定番号でソートしようとしてハタと気がつきました。若い番号、200番台の認定番号は書かれている内容が少し違うのです。例えばヰセキのKF850は農238号ですが、タイトルは「軽自動車」となっています。同じくくろがねKBT型も農248号で「軽自動車」三菱のCT83:農322でやっと「小型特殊自動車」になるんです。

もう一度この写真に戻ります。これは小型特殊自動車の農44号です。小型特殊自動車の農◯◯と軽自動車の農◯◯は繋がっているのでしょうか、それとも繋がっていないのでしょうか・・・

もう一度この写真に戻ります。これは小型特殊自動車の農44号です。小型特殊自動車の農◯◯と軽自動車の農◯◯は繋がっているのでしょうか、それとも繋がっていないのでしょうか・・・

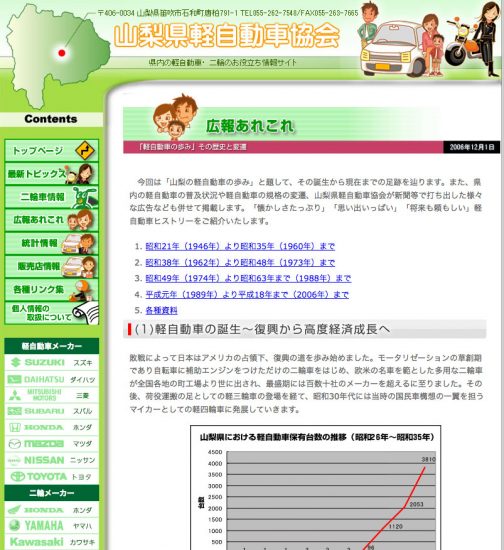

調べてみると山梨県軽自動車協会のWEBページに「軽自動車の歩み」その歴史と変遷という記事にヒントになりそうな記述がありました。それによれば、まず軽自動車は1946年に誕生したということ、また、1953年に軽自動車規格に農耕作業車が加えられていること、そして1963年に小型特殊自動車が新設されていること・・・

調べてみると山梨県軽自動車協会のWEBページに「軽自動車の歩み」その歴史と変遷という記事にヒントになりそうな記述がありました。それによれば、まず軽自動車は1946年に誕生したということ、また、1953年に軽自動車規格に農耕作業車が加えられていること、そして1963年に小型特殊自動車が新設されていること・・・

考えを整理します

くろがねトラクター 1962年(昭和37) 東急くろがね工業㈱製 (日本) KBT型 11馬力 軽自動車 運輸省認定番号 農248

くろがねトラクター 1962年(昭和37) 東急くろがね工業㈱製 (日本) KBT型 11馬力 軽自動車 運輸省認定番号 農248

KF850 農林省検査合格1958年no352 1959年12月発売(井関農機60年史)軽自動車 運輸省認定番号 農238

KF850 農林省検査合格1958年no352 1959年12月発売(井関農機60年史)軽自動車 運輸省認定番号 農238

200番台300番台の少ないサンプルの中にいきなり2ケタが飛び込んできて混乱しましたが、1953年スタートの軽自動車の運輸省認定番号農◯◯と、1963年にスタートした小型特殊自動車の運輸省型式認定番号農◯◯は、連番ではなく、どちらも1から始まる違うものなのではないでしょうか?

と、いうことで、このヤンマーS2は小型特殊自動車が登録されるようになった1963年以降、農364で1965年生まれの三菱CT531より前。1963年〜1965年の間に生まれたという今日の結論です。とんでもなく古いですね・・・

と、いうことで、このヤンマーS2は小型特殊自動車が登録されるようになった1963年以降、農364で1965年生まれの三菱CT531より前。1963年〜1965年の間に生まれたという今日の結論です。とんでもなく古いですね・・・

もっと二ケタのサンプルを増やしたいですね!(できれば1番も!)

今回はこんな結論としておきます。それではまた明日!

上の記事とゆるく関連しているほかの記事: