休みの日は見に来る人も少ないので今日は趣向を変えて・・・国立科学博物館で開催されていた、明治150年記念、日本を変えた千の技術博という特別展で見たものいろいろ・・・その20です。

明治改元から150年、そして2019年に予定される改元。

時代が転換するこの機会にあわせて日本を大きく変えていった科学・技術の成果が一堂に集まります。

日本各地の大学・研究機関や企業などから、

600を超える点数の貴重な科学・技術の遺産が上野の国立科学博物館に大集合!

科学者・技術者の発明・発見にまつわるエピソードや世相、関連する写真などを合わせ、

“日本を変えた千の技術”をたっぷりと紹介していきます。

中でも、「重要文化財」や、「化学遺産」、「機械遺産」、「情報処理技術遺産」、

「でんきの礎」、 「未来技術遺産」に認定された約50点の資料は特に注目です!

もう終っちゃいましたけどね。

第6章「生命に関わる技術」

日本の化学研究は、東アジア特産の天然物の研究によりいち早く世界レベルに達し、世界的な医薬品の開発やノーベル賞へと結実しました。日本の伝統的な産業である養蚕や稲作は、明治期になると科学的な品種改良が取り入れられ、大きく進歩しました。現在では、遺伝子技術を応用した品種改良が進められ、新たな展開を見せています。

とあります。自分の興味とかなり離れているのと、形のない試料が展示されていたりと、少し退屈なので飛ばし気味に行きます。

右、辻本満丸博士の魚類肝油標本 赤隠田鮫肝油

これだけじゃ何のことかわからないでしょうから、先週の辻本満丸博士関連部分から引っぱってくると・・・

辻本満丸の油脂研究

東京工業試験所(現・産業技術総合研究所)の辻本満丸は当時、日本の重要な輸出品であった魚油や肝油に関連して海産物や動物、植物などから採れる油脂の成分分析を精力的に行ない、数多くの油脂を発見した。なかでも、1906(明治39)年にサメの肝油中に発見した炭化水素の化学式を1916(大正5)年にC₃₀H₅₀と決定して、「スクアレン」と命名した。これは世界中に先駆けた油脂研究であった。となっています。

辻本さん、肝油がどういう物質からできているか知りたかったのでしょうね。

この展示の図録92Pには、もう少し詳しく辻本博士の魚の脂への取組みが書かれています。彼は日本の油脂工業を発展させるために基礎的な研究が重要と考え、油脂の成分分析を精力的に行なっていたそうです。

1906(明治39)年に「黒子鮫」の肝油中に炭化水素を発見し、1916(大正5)年にはその化学式をC₃₀H₅₀と決定して「スクアレン」と命名。これは世界に先駆けた油脂研究でした。スクアレンは、コレステロールやステロイドホルモンの前駆物質として生物化学的に重要で、最近は健康食品や化粧品などにも添加されることがあります。辻本はその他にも「マッコウ酸」や「イワシ酸」などを発見。

と書かれていました。科学者は(この場合は化学者?)一番最初の発見の感動で、芋づる式に興味がわいちゃうのでしょう。サメはこうだったのなら、マッコウクジラは?イワシは?と、次々と辿って行く様が想像できます。

しかし、スクアレンほどインパクトがなかったのか、ネーミングはマッコウクジラの酸だからマッコウ酸、イワシの酸だからイワシ酸・・・と感動の感じられないテキトーなものとなっています。

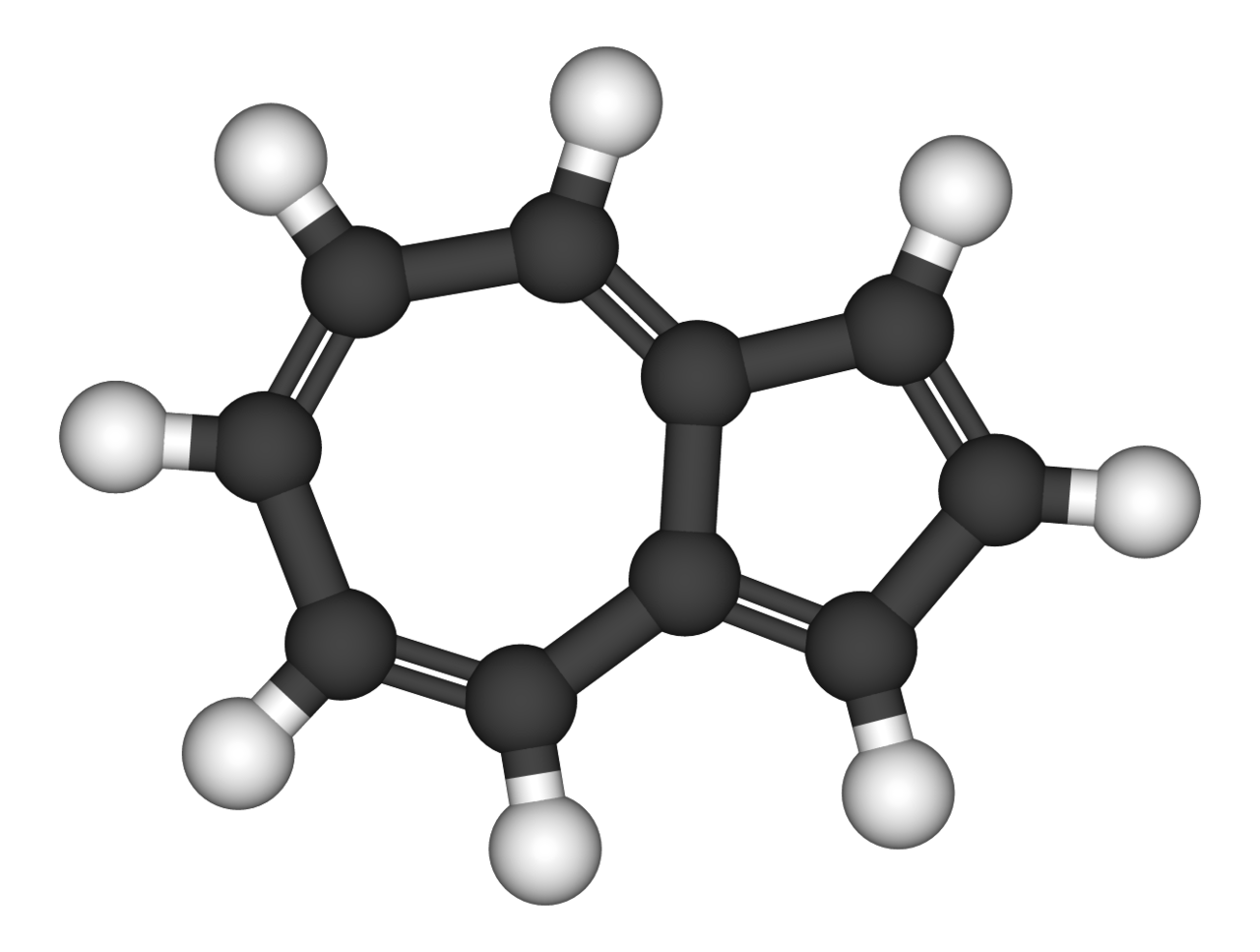

野副研究室では、トロポノイドを出発物質として、数多くのアズレン系化合物(7員環と5員環からなる一連の化合物)、ヘテロアズレン類(アズレンの5員環部分に炭素以外の元素を含む物質)の合成法を開発した。

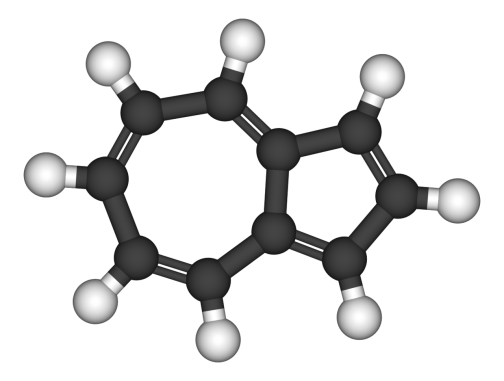

とあります。う〜ん・・・チンプンカンプンですが、6角形の構造をしたベンゼンと同じような特長を持ちながら、7角形をしたヒノキチオールの発見?をきっかけに、7角形+5角形の形をしながらベンゼンと同じような特長をもつアズレン類というものが多数合成された・・・という理解で良いのでしょうか?そもそもそのアズレン、合成してどうしたかったのでしょう?

そもそもアズレンってなに?と調べてみるとWikipediaにこうありました。

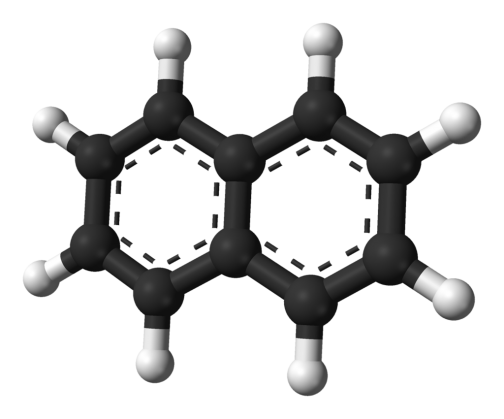

アズレン (azulene) は10個の炭素原子と8個の水素原子からなる炭化水素で、ナフタレンの構造異性体にあたる。分子式は C10H8、分子量 128.17、融点 99–100 ℃、沸点 242 ℃。ナフタレンのような特有のにおいを持つ、代表的な非ベンゼン系芳香族化合物である。

あ!そういうことか!ナフタレンもアズレンも同じ C10H8で、ナフタレンは6角形が2つくっついたような形、アズレンは7角形と5角形がくっついた形なんだ!

なるほど〜・・・と言っても、「だから何?」となっちゃいますよねぇ・・・一般人には・・・基礎研究ってその時点では知の欲求を満たすだけだから、対外的に難しいです。

もう、「へー」というしかないです。

とはいってもこうやってネットで調べると出てくるというのは、結局前回に登場した眞島先生や野副、辻本先生のおかげなのですよね。ありがとうございます。

今日はこんなところです。次回はもう少しおもしろいかもしれません。また明日!

雲野さん おはようございます

アズレンと周期律表に誘われちゃいましたね

「産業技術史資料データベース」役に立ちましたか?

農機のほうはデータが少ないのと偏りがあるので

あまり見るものがないような気がしました

こういうデータベースはこだわりのある人を雇って是非充実させてもらいたいですよね

国立科学博物館の思い出は、なんといっても現物勝負の周期律表でしたよ。子供心に、これは分かりやすいぞ(!)と感じた記憶。それから大昔と昔で、更新されて良くなったような悪くなったような…記憶がうすれています。いずれまたゆっくり行って確認してみたいです。

ところで、数年前に仕事の一環での調査で国立科学博物館によるデータベースがとても役に立ちましたよ。「産業技術史資料データベース」っていう。「どこが何を何年に」を記録してあるので長期的な経過を事実関係で整理できました。ただ、コメントについては中の人として?な部分も、それがちょっと残念。関心あれば参照してみてください。