休みの日は見に来る人も少ないので今日は趣向を変えて・・・国立科学博物館で開催されていた、明治150年記念、日本を変えた千の技術博という特別展で見たものいろいろ・・・その29で一応最後です。その最後に持ってきたのは・・・

明治改元から150年、そして2019年に予定される改元。

時代が転換するこの機会にあわせて日本を大きく変えていった科学・技術の成果が一堂に集まります。

日本各地の大学・研究機関や企業などから、

600を超える点数の貴重な科学・技術の遺産が上野の国立科学博物館に大集合!

科学者・技術者の発明・発見にまつわるエピソードや世相、関連する写真などを合わせ、

“日本を変えた千の技術”をたっぷりと紹介していきます。

中でも、「重要文化財」や、「化学遺産」、「機械遺産」、「情報処理技術遺産」、

「でんきの礎」、 「未来技術遺産」に認定された約50点の資料は特に注目です!

もう終っちゃいましたけどね。

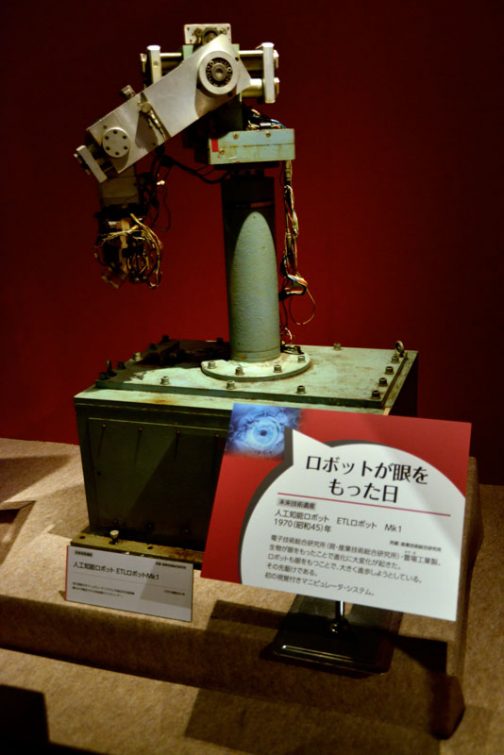

ロボットが目を持った日

人工知能ロボット ETLロボット Mk1 1970(昭和45)年

電子技術総合研究所(現・産業技術総合研究所)・萱場工場製。生物が眼を持ったことで進化に大変化が起きた。

ロボットも眼を持つことで、大きく進歩しようとしている。

その先駆けである。

発の視覚付マニュピュレーターシステム。

とあります。見た目は角も取らない荒削りのロボットアームですが、これが先駆けなんですか・・・しかしロボットの展示はわずかでした。次の展示で終ってしまいます。

AIBO ERS-110 1999(平成11)年

家庭用として初めて事業か、販売されたエンタテイメントロボット。「機械で遊ぶ」から「機械と遊ぶ」へ、AIBOは人とロボットの関係を変えられることを示した。

とあります。「機械が(ひとりで)遊ぶ」日は来るのだろうか?

ともあります。先ほどのロボットアームもAIBOもそうですが、もはやその進化は機能として内包されていて、目で見ることはできません。

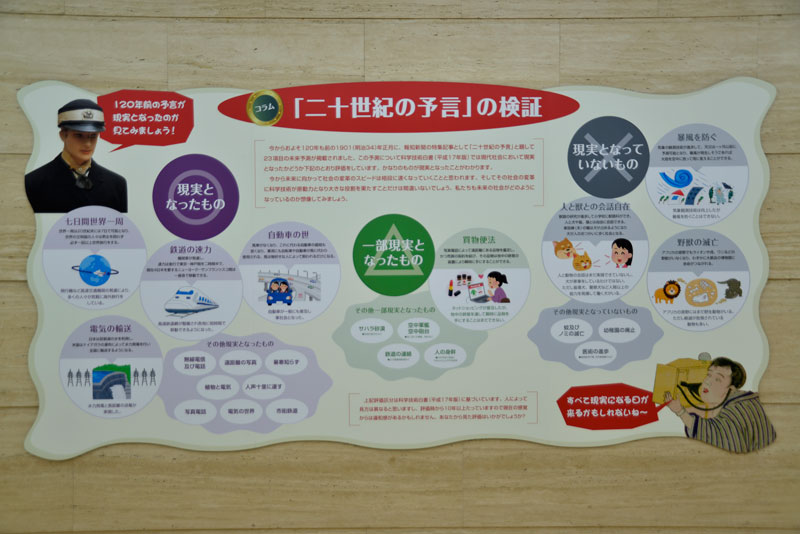

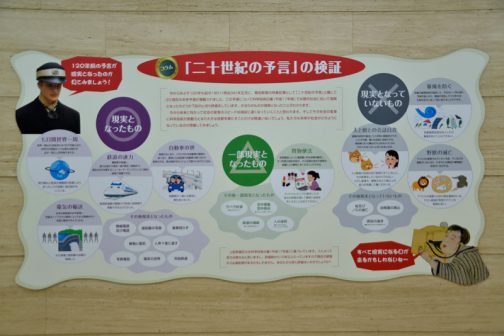

「二十世紀の予言」の検証

今からおよそ120年も前の1901(明治34)年正月に、報知新聞の特集記事として「二十世紀の予言」と題して23項目の未来予測が掲載されました。この予測について科学技術白書(平成17年版)では現代社会において現実となったかどうか下記のとおり評価をしています。かなりのものが現実となったことがわかります。

今から未来に向かって社会の変革スピードは格段に速くなっていくことと思われます。そしてその社会の変革に科学技術が原動力となり大きな役割を果たすことだけは間違いないでしょう。私たちも未来の社会がどのようになっているのか想像してみましょう。

とあります。以下に挙げてみますね。

現実となったもの

- 七日間世界一周(世界の文明国の人々は男女問わず1回以上世界一周)

- 鉃道の速力(東京神戸間を二時間半で)

- 自動車の世(馬車がなくなり、自動車の値段も安くなり、馬は物好きに飼われるだけ)

- 電気の輸送(琵琶湖の水で水力発電をして全国に届ける)

- 無線通信及び電話

- 遠距離の写真

- 暑寒知らず

- 植物と電気

- 人声十里に達す

- 写真電話

- 電気の世界

- 市街鉃道

一部現実となったもの

- 買物便法(写真電話によって遠距離にある品物を買い、瞬時に手にすることができる)

- サハラ砂漠

- 空中軍艦・空中砲台

- 鉃道の連絡

- 人の身幹

現実となっていないもの

- 暴風を防ぐ

- 人と獣の会話自在

- 野獣の滅亡

- 蚊及びノミの滅亡

- 幼稚園の排し

- 医術の進歩

これらを見るとなかなか興味深いです。それにしてもこの予言、人の心の動きや、社会の制度に対しての予言ではなく、ほとんどが科学技術関係の予言です。

ですから予言の現実化には科学技術が原動力となっていますし、大きな役割を果たしています。一方、現実となっていないものを見ると、なんとなーく科学技術の限界が見えてくるような気がします。

すみません・・・時間がなくなっちゃいました。 この続きは明日!