たまーに写真撮影可の博物館、例えば『スガノ農機「土の館」トラクタ博物館』であったり『明治150年記念、日本を変えた千の技術博』の話になったりします。今日は先日行ってみた日立市の大甕(おおみか)にある日立製作所の企業ミュージアム「日立オリジンパーク」に行ってきましたその4です。ペルトン&フランシス水車それから水車発電機の回転子・・・その作りもそうですけど、展示台がよくできていて、そちらにも興味が行きました。

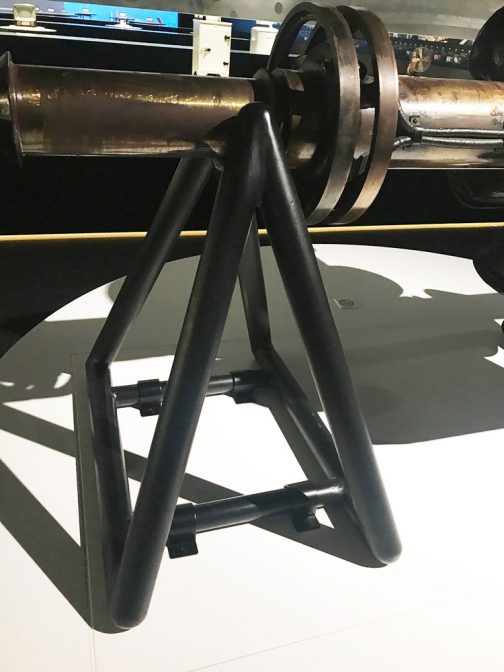

日立初の水車発電機

鉱山用の発電設備として、1912年に納入された250kVA水車発電機の図面と回転子が現存している。日立のペルトン水車第1号製品であり,その後の独自技術の研究開発の起点となった。1947年に中部電力の小里川第一発電所に移設され、納入から56年の長きにわたって稼働した。

とあります。日立鉱山で水力発電をしていた・・・ということなのでしょうか?少し調べただけでも日立鉱山が作った水力発電所はいくつもあり、どこのものかはよくわかりませんでした。

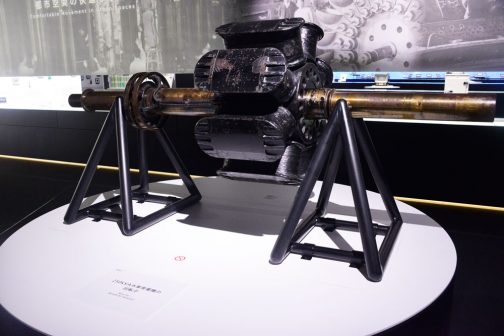

1915

325馬力ペルトン水車ランナー

とされるもの。本来は鋳物が錆びたつや消しの土器みたいな状態のものなのでしょうけど、クリア塗装されているのでクワガタかカナブンがが頭を寄せて連なっているようにように見えてしまいます。

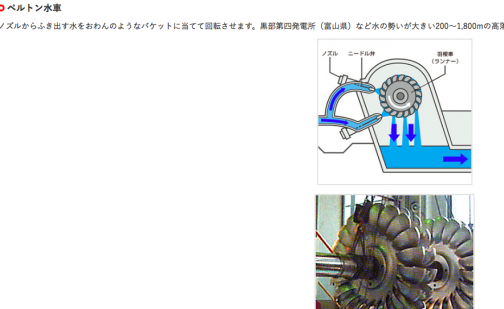

ペルトン水車

ノズルからふき出す水をおわんのようなバケットに当てて回転させます。黒部第四発電所(富山県)など水の勢いが大きい200~1,800mの高落差の発電所で使われています。

と書いてありました。水を流して水車を回すのではなく、吹き付けて回すのですね!

水車発展の礎を築く

1万馬力水車

岩室発電所の1万馬力横軸フランシス水車は、当時の記録的大容量機である。ドイツから輸入する予定であったが、戦乱のため届かず、急遽日立が引き受けた。それまで数百馬力の水車ワードプレスPDFを添付して送ります作ったに過ぎず、技術や経験、工場の設備も足りなかった。日立に取ってはいい気な挑戦であり、現地試験で事故が起きるも、ただちに修理、改善をもって克服し、完成させた。その後50年あまり無事故で稼働した。日立水車設備の礎を築く製品である。

とあります。

1915

1万馬力フランシス水車ランナー

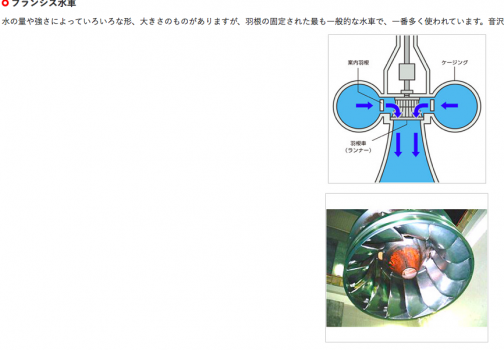

フランシス水車

水の量や強さによっていろいろな形、大きさのものがありますが、羽根の固定された最も一般的な水車で、一番多く使われています。音沢発電所(富山県)など50~500mの中高落差の発電所で使われています

と書かれています

今日はこんなところです。今日こそ草刈りをしなくては・・・もうあちこちボーボーでどうしようもありません。それではまた明日!

hyoukou240mさん こんにちは

えええええっ?これ、鋳物のス(鬆)ではなかったのですか? ひゃーー〜ーーーー

確かスクリューとかでも起きると聞いたことがありますけど

キャビテーションおそるべしですね

たかが水、その中の気泡でこんなことになるんですか・・・めちゃくちゃびっくりしました

でも考えたら、水は岩や土を削って深い谷を作るんですもんねぇ・・・

50年で鉄を削るかぁ・・・

おはようございます

フランシス水車の写真の中央部の凸凹は、キャビテーションと言って気泡によって浸食されたものです。

これが起こると、振動や効率低下が発生します。

説明にいい写真ですね。

(by若いときは発電所員)