以前見たクランク式のヤマサ式動力耕耘機、ひょんなことからネットと本で情報を見つけてしまいました。今日はいつもより時間がないのでサッと終らせちゃいます。

内容もなかなか興味深いので全文紹介してしまいます。

わが国における動力耕耘機の沿革をみると,ロータリ式は1923(大正12)年ころから岡山県で作られ,クランク式は1936(昭和11)年に石川 県の広瀬与吉が手がけ,ついで東京ヤマサ式および大前式,山形県の秋山式が生まれた.スクリュ式は1938(昭和13)年に富山県の小谷式,石川県の古川 式が生まれた.

農業技術革新工学研究センター

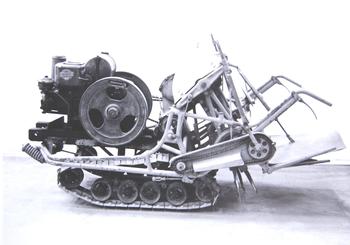

本機は東京のヤマサ式耕耘機ピース58型で,1959(昭和34)年の最後の製品.クランク軸に多数の耕耘刀を装着したもので,備中鍬で耕起するのと同じ操作で耕耘する.

一般に他型式に比較して,所要馬力がやや少なく,作業能率も高い.また耕深も深く,堆厩肥や雑草の耕耘刀へのからまりも少ない長所がある.ただ衝撃力が強い欠点があり,緩衝装置に工夫を要する.ヤマサ式もこのピース58型を最後として生産を中止した.

資料館

耕起用

056 動力耕耘機(ヤマサ式)

先の引用の中に「衝撃力が強い欠点がある」と指摘されていましたが、これらの爪がガツンガツンと土を引っ掻くのですから「そりゃそうですよね」という感じです。

で、さらに資料の中にヤマサ式を見つけてしまいました

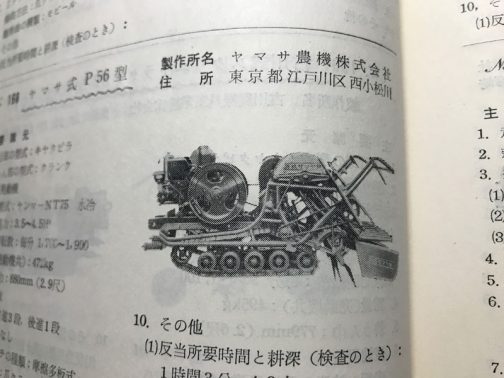

農機具国営検査要覧(昭和33年度版)という本でさらにヤマサ式見つけてしまいました。

ヤマサ式P56型は昭和30年度の国営検査合格(昭和31年2月告示)で、特長として・・・

- 反当所要時間と耕深(検査のとき):1時間3分、4.3寸

- 側板を使用し平台状の畝立てができる

- 代かき作業には適さない

とありました。代かきには適さないですよね。確かに。

僕の見たのはピース何型?

というわけで結論(仮)

僕の見たヤマサ式は1959(昭和34)年の最後の製品であるヤマサ式耕耘機ピース58型だと思います。

今日はここまでです。また明日!

山葵さん おはようございます

<ロータリー耕耘装置ってフカフカになった土の下がカチカチになってしまうんです。

一昨年の水害で、畑の土がすっかり流されてしまってカチカチの下の層(光ってました)が出ているのを見てそれを実感しました。

島地区でもプラウで耕起してバーチカルハローで砕土している方がいますが

もしかしてクランク式なら振動にガマンできれば1発で済むのでしょうか?

価格、手間、快適さ・・・色々な要素がありますから

どんな方法も「良いところもあれば悪いところもある」というわけなんですね

結局「何を重要視するのか?」というところでみなさん道具を選択しているのでしょうね

ロータリー耕耘装置ってフカフカになった土の下がカチカチになってしまうんです。

結構問題になっています。根っこの展開範囲が限定されたり、水はけの境界層ができたりと。

タインが垂直になっているパワーハローとかはそのひとつの回答といえますが

こなれ具合は今一歩、巻き付き現象も起こります。 固まらない、巻き付かない

クランク式ってもっと評価されてもいい機械だと思います。実は今でもあるんです。

イタリアかどこかのメーカーで黄色いクランク式ハローがリリースされています

100馬力クラスのトラクターで作業しているところを拝見したことがありますが

やっぱり振動が凄い・・・トラクターに装着されているためどうしても浮き上がっていました。

それでもこうして現代でも使われているのですから耕耘装置としてのパフォーマンスは

なかなかのものと思われます。

回転させないでジグザグにタインを動かすパワーハローというのもありました

たしかビコンでリリースしていたはず。これはいつのまにかなくなってしまいました。