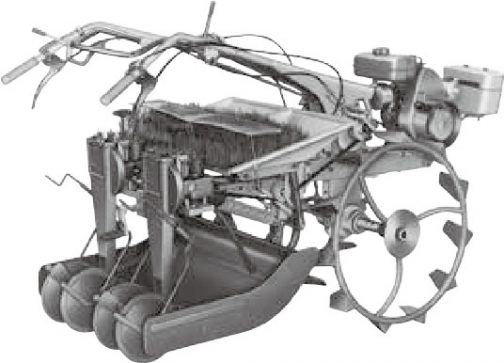

今日は田植機考古学、札幌農学校第二農場で見たヤンマー・ダイキン工業のフロート式動力苗まき機(ひも苗式)ヤンマーFP2Aです。

札幌農学校第二農場

札幌農学校第2農場(さっぽろのうがっこうだいにのうじょう)は、北海道札幌市、北海道大学構内にある施設。ウィリアム・スミス・クラークの大農経営構想に基づき、明治時代に建てられた木造の畜舎などの建築物群が位置する。また、施設は「模範的畜舎」を意味する「Model Barn(モデルバーン)」という名称でも知られる。一部建造物は内部が一般公開され、北海道開拓時代の農具など展示されている数々の資料を無料で見学することが可能である。

同時多発的に様々な田植えの機械化が試され、マット式に収束していった田植機

田植機の開発

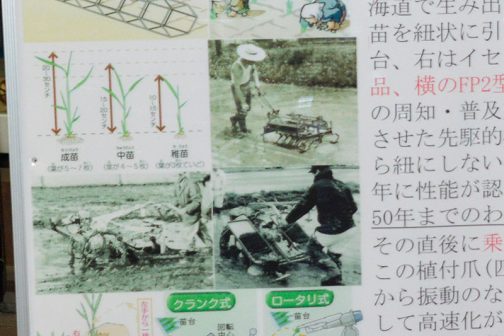

田植機は、慣行の成苗をそのまま植える成苗田植機(スター・三菱)をはじめ、北海道で生み出した陸苗育苗法を採用し、苗を紐状に引き出して切断植付ける稚苗田植機が開発される。苗播き機(ダイキン・ヤンマーのFP2型はその後継機)は、数年の周知、普及期間を費やして省力・実用化の可能性を認識させた先駆的機種である。その後間もなくして箱育苗ながら紐にしないマット苗の中・成苗田植機に発展し、昭和45年に性能が認められて補助金の対象機種になってから、昭和50年までのわずか5年間で全国の人力田植を駆逐した。

とあります。

見にくいですが、4つの写真のうち、上右が成苗田植機(スター・三菱)だそうです。そして、下左の写真が苗まき機(ダイキン・ヤンマー)で、今日の主役、FP2Aの先祖に当たるそうです。ついでに下右の写真はイセキのひも苗式稚苗田植機。

また、前述の農業近代化の歩みを世界へ 「農機事業」というヤンマーのpdfでは

バインダの開発で他社に後れをとったヤンマー農機は、田植機での巻き返しを図ってダイキン工業株式会社と提携し、1967 年 5 月にいち早くひも苗式の田植機(動力苗まき機)TP21 を発売した。その後、改良を重ねながらY30P、FP2 を相次いで投入し、3年間で3万 8,700 台を販売して業界総出荷台数の 57%を占めるまでになったが、やがて市場では散播式田植機が大勢を占めるようになり、バインダと同様に商品の大幅な見直しを迫られることになった。

ということでTP21→Y30P→FP2→FP2Aというひも苗式の系譜になっているみたいです。また、FP2AはTP21の後継機ですから1967年より後の生まれということになります。

また、同じく農業近代化の歩みを世界へ 「農機事業」というヤンマーのpdfに

1972(昭和 47)年 2 月にヤンマー農機、ダイキン工業、神崎高級工機の3社技術陣で新たなプロジェクトチームを結成して散播・マット式田植機の開発に取り組み、同年末には AP2 を、翌 1973 年8月には YP2 を発表した。

とあり、新たなマット式の田植機が1972年に開発されたということなので、FP2Aは1967年から1972年の間に生まれたものと考えられます。

田植機はトラクターに比べて最近のものなのに、資料がほとんど残っていません。社史などでも本の数行ということもしばしば。しかも、現物もほとんど残っていません。年式を特定するのはとても難しいです。

とりあえず(仮)で、ダイキン・ヤンマーFP2Aは1970年生まれということにしておきます。

ひも苗式の機械が動いているところを現在見ることはありません。どういう感じだったのか見てみたいですね。

今日はここまでです。また明日!