休みの日は見に来る人も少ないので今日は趣向を変えて・・・国立科学博物館で開催されていた、明治150年記念、日本を変えた千の技術博という特別展で見たものいろいろ・・・その26です。

明治改元から150年、そして2019年に予定される改元。

時代が転換するこの機会にあわせて日本を大きく変えていった科学・技術の成果が一堂に集まります。

日本各地の大学・研究機関や企業などから、

600を超える点数の貴重な科学・技術の遺産が上野の国立科学博物館に大集合!

科学者・技術者の発明・発見にまつわるエピソードや世相、関連する写真などを合わせ、

“日本を変えた千の技術”をたっぷりと紹介していきます。

中でも、「重要文化財」や、「化学遺産」、「機械遺産」、「情報処理技術遺産」、

「でんきの礎」、 「未来技術遺産」に認定された約50点の資料は特に注目です!

もう終っちゃいましたけどね。

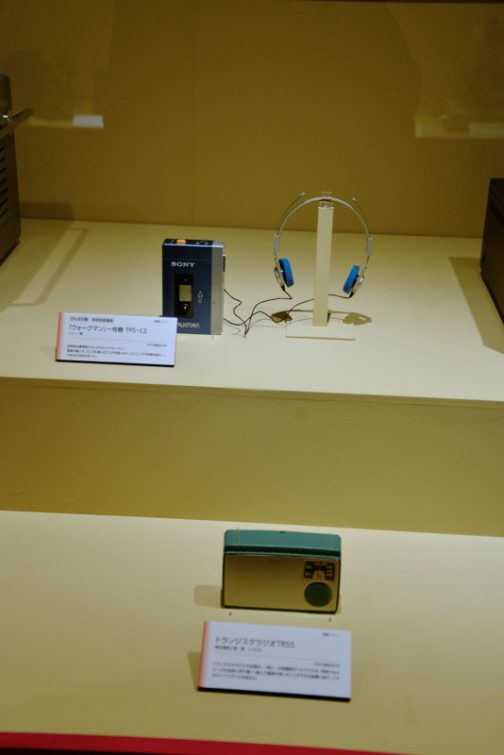

上は「ウォークマン」一号機TPS-L2 1979年

世界初の携帯型ステレオカセットプレーヤー。

音楽を個人で、どこでも楽しむことが可能となり、リスニングの携帯を変え、一つの文化を生み出した。

下、トランジスタラジオ TR55 1955(昭和30)年 東京通信工業

日本初のトランジスタラジオ。普及版のラジオにする

ため、日本発の高周波トランジスタを開発し、使用している。

とあります。

PCMオーディオプロセッサー 1977(昭和52)年

デジタルで信号をビデオデッキで録音再生することを可能にした世界初の民生用オーディオPCMプロセッサー。

これは今見ませんねぇ・・・(あるけど身近にないだけかもしれませんが・・・)

ソニー製 1982(昭和57)年

世界初のコンパクトディスクプレーヤー。世界初のCDプレーヤーはソニー、日立製作所、日本コロンビアから同時発売された。

伝書鳩か、鉃道か、自動車か

いかに速く者sんを送るか。昭和天皇の即位の大典が1928(昭和3)年に行なわれることとなり、新聞各社はその様子をできるだけ速く伝えるため、それまでの伝書鳩などに運ばせる方法に代わり、新しい技術を競って採用した。このときフランス製の装置に替わって日本電気(NEC)の小林正次と丹羽保次郎が開発したNE式写真電送装置が活躍し、日本の技術が外国と渡り合えることを示した。

右のパネル

絵を送る工夫とファクシミリ

1843年にイギリスのアレクサンダー・ベインが電信を応用して絵を送る装置を発明した。その後欧米各国で開発が進み、1867(慶応3)年のパリ万国博覧会に参加した徳川昭武一行は、それらの機械を見学している。明治初期の工部大学校でもアーリンコート生写真電信機が授業で使われていたようだが、これら機械的な装置はその後発展しなかった。実用的な装置が誕生するのは真空管によって光を電気信号として取扱えるようになってからである。

う〜ん・・・伝書鳩という仕事があったということですよね? そして写真を電送することができるようになり、結構稼いでいたろうに、その仕事はほぼ消滅した・・・気がつかないだけで、技術の発達により職を失う人は昔も今も、そしてこれからも生まれるということなんだなぁ・・・

丹波保次郎らが初めて電送実験に成功した時の装置。

1928(昭和3)年 11月6日に皇居より東京駅に向かわれる両陛下。(大阪毎日新聞11月6日号外に掲載)

その日に印刷までされて配られたということですよね!

プレゲ社製(フランス)1872(明治5)年頃

日本に現存する最古のファクシミリ装置。1977(明治10)年に三条太政大臣が工部大学校を巡覧した際、エアトン(William E.Ayrton)が本機を実演している。

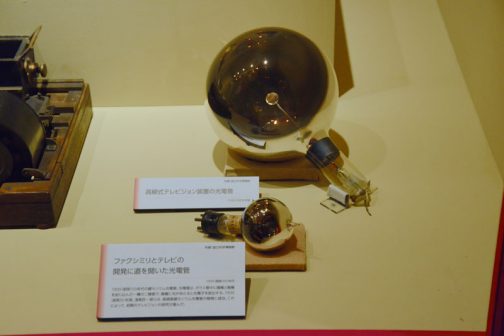

その下の小さなタマは

ファクシミリとテレビの開発に道を開いた光電管

1935(昭和10)年代の銀セシウム光電管。光電管は、ガラス管中に陽極と陰極を封じ込んだ一種の二極管で、陰極に光があたると光電子を放出する。1930(昭和5)年頃、浅尾荘一郎らは、高感度銀セシウム光電管の開発に成功。これによって、初期のテレビジョンの研究が進んだ。

とあります。

ソニー ポータブルテレビ TV8-301 1960(昭和35)年

世界初の直視型ポータブルトランジスタテレビ

とあります。今から60年近く前にこんなコンパクトでカッコイイテレビがあったなんて・・・ちょっとビックリしてしまいました。

技術の進歩を目に見える形で並べられ、感心したり驚いたりしているわけですが、伝書鳩の衝撃が忘れられません。

最先端はやがて普遍化陳腐化するという事実を改めて見せられいるわけですから・・・となると、これからもなくならない商売は食料を作る仕事・・・ということになりますよねぇ・・・やっぱり。

今日はこんなところです。また明日!