休みの日は見に来る人も少ないので今日は趣向を変えて・・・国立科学博物館で開催されていた、明治150年記念、日本を変えた千の技術博という特別展で見たものいろいろ・・・その28はコンピューターです。

明治改元から150年、そして2019年に予定される改元。

時代が転換するこの機会にあわせて日本を大きく変えていった科学・技術の成果が一堂に集まります。

日本各地の大学・研究機関や企業などから、

600を超える点数の貴重な科学・技術の遺産が上野の国立科学博物館に大集合!

科学者・技術者の発明・発見にまつわるエピソードや世相、関連する写真などを合わせ、

“日本を変えた千の技術”をたっぷりと紹介していきます。

中でも、「重要文化財」や、「化学遺産」、「機械遺産」、「情報処理技術遺産」、

「でんきの礎」、 「未来技術遺産」に認定された約50点の資料は特に注目です!

もう終っちゃいましたけどね。

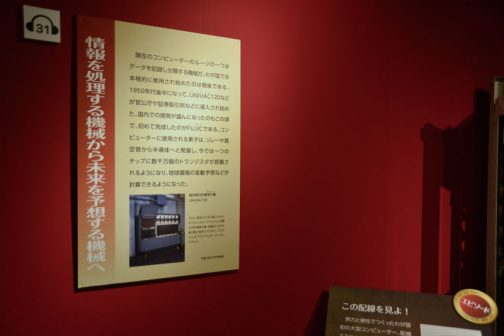

現在のコンピューターのルーツの一つはデータを記録し分類する機械だ。わが国では本格的に使用され始めたのは戦後である。1950年代後半になって、UNIVAC120などが官公庁や証券取引所などに導入され始めた。国内での開発が盛んになったのもこの頃で、初めて完成したのがFUJICである。コンピューターに使用される素子は、リレーや真空管から半導体へと発展し、今では一つのチップに数千万個のトランジスタが搭載されるようになり、地球環境の変動予測などが計算できるようになった。

計算機から計算もして情報を処理する機械になり、情報を処理をかさねて行こない、未来予測することに使えるようになった・・・ということなんですねぇ。

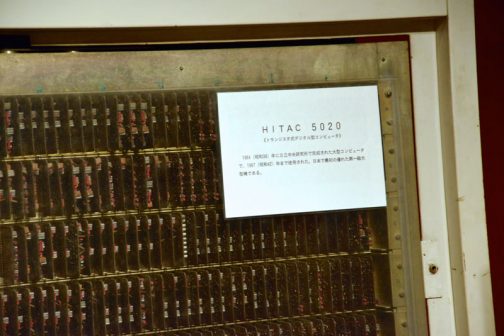

この配線を見よ!

努力と根性で作ったわが国初の大型コンピューター。配線ミスひとつ許されない。

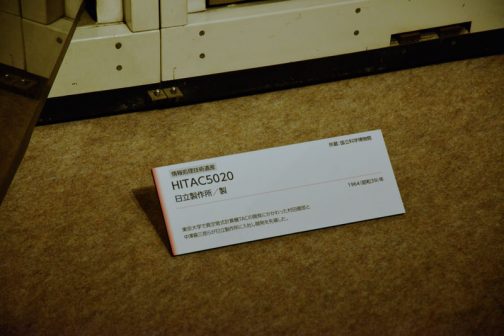

科学技術計算だけでなく事務計算にも適するように設計され、加減算を1秒間に約5万回もできる処理能力をもち、外国機と遜色ない性能であるが、もちろん現在のパソコンとは比較にならない。

東京大学で真空管式計算機TACの開発にかかわった村田健郎と中澤喜三郎らが日立製作所に入社し開発を先導した。

やはり地元でなじみの深い日立の製品・・・写真をたくさん撮っています。

それにしても、当然キッチリしている人が引いた配線がこの状態なのですから、もし僕がやったら大変なことになっているでしょうね・・・電線の長さが10倍とかになって蓋が閉まらなくなっちゃうだろうなぁ・・・バイクの配線だって、僕はいつも手当り次第に、しかも同じ色の電線でやるのでメカニックにいつもイヤな顔されます。

HITAC5020 1964(昭和39)年に日立中央研究所で完成された大型コンピューターで、1967(昭和42)年まで使用された。日本で最初の優れた第一級大型機である。

とあります。それでもたった3年しか使わなかったというのが、コンピューターのしんかの速さを想像させます。

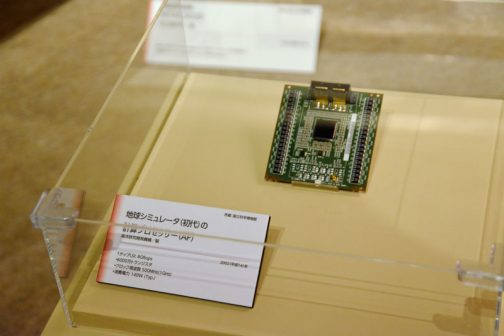

地球趣味レーター(初代)の計算プロセッサ

1チップLSI:

8Gflops

●6000万トランジスタ

●クロック周波数500MHz(1GHz)

●消費電力 140W(Typ)

とあります、きっとこれがたくさん入っているんでしょう。HITAC5020とは気が遠くなるような差があるということはわかります。驚くのはその消費電力・・・これひとつで140Wって・・・大型機がどれだけ電気を喰うか・・・これに尽きても気が遠くなりそう・・・

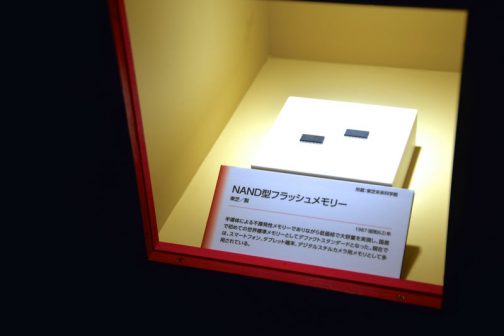

NAND型フラッシュメモリー

半導体による不揮発メモリーでありながら低価格で大容量を実現し、国産で初めて世界標準メモリーとしてデファクトスタンダードとなった。現在では、スマートフォン、タブレット端末、デジタルスチルカメラ用メモリとして多用されている。

とあります。もちろん、記録媒体も先ほどのコンピューターと同じように巨大なものから小さく大容量のものに変わっていっているのは、僕も目にしてきました。初めのうちはデジタルカメラの記録媒体は小さな機械式のハードディスクでしたもんね!

壁のパネルは・・・

最初は理科系オタクのおもちゃだった

大型計算機が実用化されても、個人で使うことは夢であった。小型電卓に必要なLSI(大規模集積回路)の開発のため、日本のビジコン社から派遣された嶋正利と、インテル社が共同で生み出したのがインテル系プロセッサの元祖intel4004である。

1970年代の中頃にはプロセッサを組み込んだワンボードとよばれるコンピューターキットなどが発売され、個人でも手が届くようになった。特に何かに役立つわけではなかったが、多くの若者がプログラミングの魅力に取り憑かれ、後に情報家技術を担う人材となった。

とあります。「特に何かに役立つわけではなかった」というところに毒を感じます、しかし、残念ながらその通りでした。僕もポケットコンピューター的なものを買ってBASICで遊んでみたりしましたが、思い出してみると「何かをすると何かが表示される」「間違えるとエラーが出る」みたいな、「で、何?」な代物でした。ブロック遊びなどと大した違いはなく、確かにオモチャ・・・。でも、おもしろかったんだよなぁ・・・

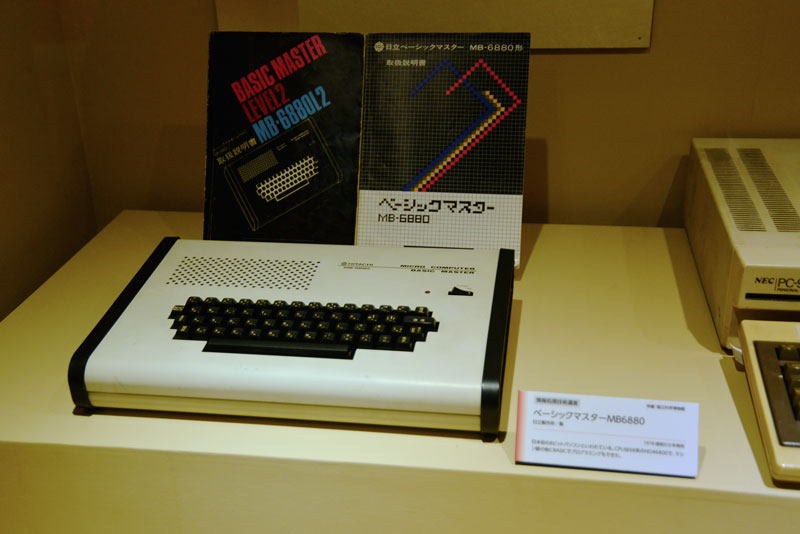

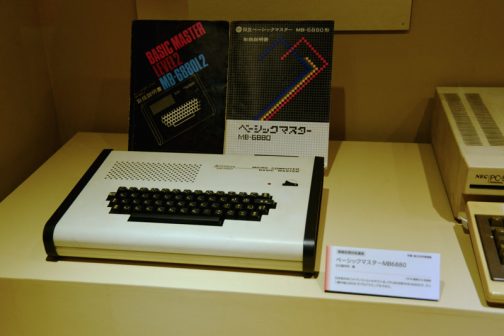

1978?(読めません)

日本発の8ビットパソコンといわれている。CPUは68系の・・・(読めず)マシン語の他にBASICでプログラミングもできた。

国産初期の代表的な8ビット・パーソナルコンピューター。カラー表示、仮名文字が扱え、価格も手頃だったことなどから、個人に加え、ビジネスでも広く利用された。

これよりあとのものですが、富士通のこのような機械を友達が持っていてさわったことがあります。記録媒体がテープレコーダーで、ゲームをやってもめちゃめちゃ遅く、あまりときめかなかったかも・・・

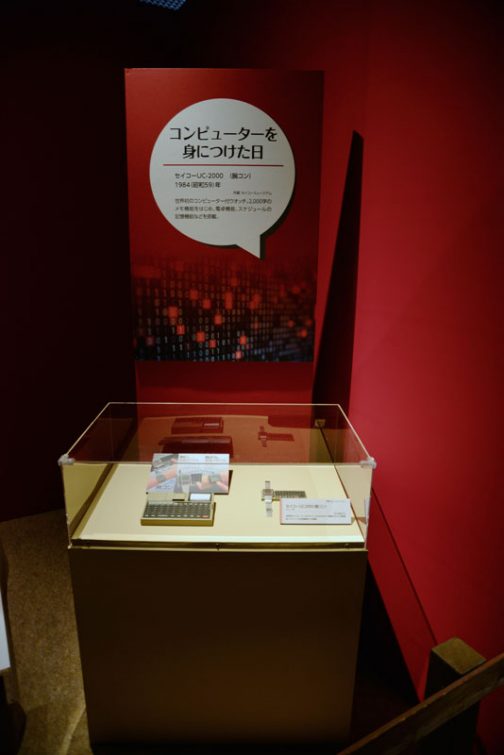

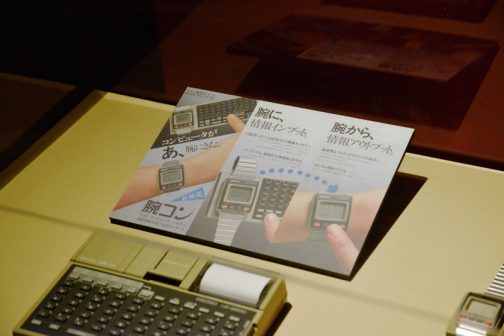

セイコーUC-2000(腕コン)1984(昭和59)年

世界初のコンピューター付ウオッチ。2000字のメモ機能をはじめ、電卓機能、スケジュールの記憶機能などを搭載。

とあります。今ならこんな機能を「コンピューター」と表記しないでしょうが、当時はそんな感じだったのでしょうね。これは知らないなあ・・・

キーボードは別体だったんですね。これだとメモ帳を取り出してペンで書いたほうが速そう。

日本語入力

日本語ワードプロセッサ JW-10 1975(昭和53)年発表、1979年発売

初の日本語ワードプロセッサー。文章の読みを文節ごとに区切って入力する文節指定入力と感じ部分を指定して入力をする感じ指定入力を使用することで、効果的な日本語入力を可能にした。かな漢字変換技術で開発された言語処理技術は世界中の象形文字の入力技術に大きな影響を与えたと言われている。10メガバイトの磁気ディスクと14ドットのシリアルプリンタを搭載し、価格は630万円であった。

これまた巨大なワープロです。(漢字が書けなくなる元凶)まるで机!そのワープロ自体もパソコンが普及したらなくなってしまいましたね・・・

日本語入力

26文字程度のアルファベットで構成されている欧米の言語と異なり、日本語は常用漢字だけでも二千以上の漢字を表記できなくてはならない。欧米では早くからタイプライターが普及したが、漢字仮名交じり文を機械で素早く表記することは、想像以上に困難なことであった。

とあります。

また、その下の木製の機械は謄写版でしょうかね・・・キャプションが読めません。

機械式翻訳機「やまと」論理回路

1959(昭和34)年

電気試験所が中心となって開発した黎明期の機械式翻訳専用機である。

巨大なものから小さなものへ・・・動力を使った機械は動きが外に出ているので、想像の入り込む余地もあり、わかりやすいのですが、電気回路を使う品物は動きが電子の動きなので、なかなかわかりにくいです。

わかりにくい上にどんどん小さくなるのでさらにわかりにくくなる・・・変化のスピードも速いですし、想像さえ拒む感じ。

機械類は明治から昭和という流れでした。このような電子機器は昭和の終わりから平成にかけての速い変化・・・なかなか追いつかないですね!

今日はこんなところです。また明日!