今日は昔のカタログシリーズ。昨日の『自脱式自走コンバインの前に自脱式自走ハーベスタがあった!コンマハーベスタ「昔のカタログ」』からの続きです。

『コンマ田植機MPR5H 他社製田植機を自社ブランドで販売するメリットって・・・』の記事で、今間製作所が「昭和40年代、自走自脱(ハーベスタ)を日本で初めて販売して一世を風靡した会社です。」だと教えてくれたトラクター狂さんに、その自走自脱(ハーベスタ)のカタログを送っていただきました。

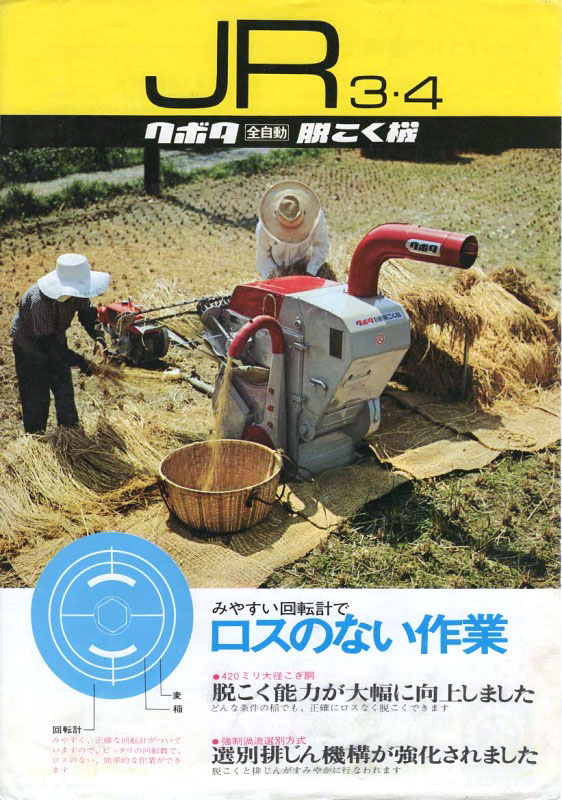

その中に『当時の脱穀作業の様子がよくわかる」というコメントと一緒に脱穀機のカタログもありました。

昨日の記事に伊藤産機さんからも

『たいていの場合は、バインダーとハーベスターをセットでお持ちになっていて、バインダーで稲刈り後にいったんおだがけし、乾燥してからハーベスターを持っていて、田んぼで脱穀していました。』

とコメントを頂きました。確かに、おだがけで乾燥した稲をトラックに積んで家に持ち帰るより、脱穀機を田んぼには込んでしまったほうが早いです。しかも、この画像を見るとエンジンが別体で、別に置かれ、ベルトで脱穀機とつながれています。脱穀機自体はガランドウでしょうからそんなに重そうでもありません。なんとか2〜3人で運べそうです。なるほど・・・そのように使われていたのですね。

「何とか運べる」といっても、足場の悪い田んぼに重いエンジンと脱穀機を運び入れるのは喜ばしい作業ではなかったはずです。エンジンも付いて、自分を自分で運べる脱穀機、つまり「ハーベスタ」が売り出されれば皆飛びつくわけですよね!

と書いてあるので、強制乾燥前提の機械かと思ったのですが、そうじゃなく、普通に自然乾燥のバインダーとセットで使われていたということがわかりました。

5のスマートな脱こく機

優美なオールスチール製で耐久力も抜群です。

という文句がおもしろいです。これ以前の脱穀機は木製でしょうから、このようなRの表現は難しかったでしょう。

以前見たこんな機械もどのように使うか見えてきました

米・麦、脱穀機 昭和15年〜40年頃まで使用 ②四輪荷馬車 昭和15年〜40年頃まで使用とあります。

これも現場に持っていったのでしょうね・・・

これなら動力も要らないです。そんなに重くもないでしょうから現場に持っていくのも苦になりません。あ!もしかしたらこれでは選別もできないでしょうから、現場に唐箕を持っていく必要があったかもしれません。

人力の足踏み式脱穀機はオールスチールでも片手万円。豆用ですが、それが動力式になると一気に4倍近くの約19万円。これに動力も必要になりますから、時間を金で買う感覚です。

同じ作物をつくるのにも、効率や予算に応じてこんなにも機械があるということがわかりました。それがそっくり機械化の歴史になっているようでそれも興味深いです。

まだ続きがあるのですが、今日はここまで。また明日!