見に来るお客さんが少ない休みの日はテキトーな話題でお茶を濁します。(寝坊しちゃったし)

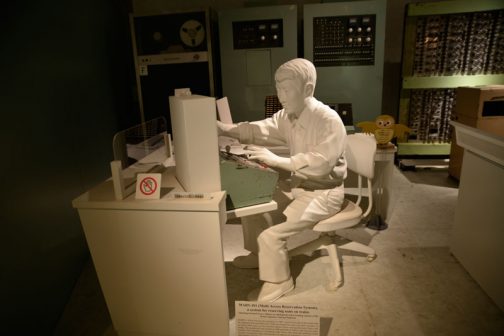

今日は国立科学博物館で開催されていた、明治150年記念、日本を変えた千の技術博という特別展で見たものいろいろ・・・その番外編。特別展以外の通常展示で見た、国鉄で使われていた座席予約システム用のMARS-101という日立製計算機です。

キャプションには

世界も驚いた画期的なシステム

座席予約システム マルス101

1964年より稼働 日立製作所製

国鉄(現JR)が、「みどりの窓口」で座席予約業務を始めたときのコンピュータ。全国の主要駅から電話回線で直接コンピュータを操作できる、日本初の本格的なオンラインリアルタイムシステムであった。182列車・13万座席を全国467か所の端末から予約できた。1971(昭和46)年まで使用された。

とあります。ちょっと前に「団体の予約で不正が起きた」などというニュースで小耳に挟んだ名前でした。こんな昔からあったんだ!

ネットワームの始まり

1960年になると、コンピュータはオンラインシステムとして銀行や証券取引所などに導入されて行った。1964(昭和39)年の東京オリンピックでは、データの集計に威力を発揮し、同年、国鉄(現JR)の座席予約システムの運用も始まった。その後のコンピュータ・システムの発展は目覚ましく、いまや私たちの生活の根幹となっている。

とあります。

これは電気試験所というところで開発されたリレー式大型自動計算機でした。ずらりと並んだリレーがタワー状になっています。悪の秘密結社が使っていそうなシロモノ。

計算機として登場し、いまや情報社会のかなめに。

その未来は未知数だ。

大量の情報を処理する必要から生まれたコンピュータ。日本では昭和30年代から、生産管理、証券取引、鉃道の座席予約などの分野で導入が進み、高度成長を支えた。当時のコンピュータは、特別な部屋に納められた大がかりな装置で、個人で使うなど想像もつかなかった。

とあります。

ううむ・・・AIで仕事を奪われるのではないかとビビっているヒトを尻目に、大昔から仕事のあり方を変えてきたわけですね。

農機会社の社史を読んでも、大体この時期に「計算機を導入」って出てきます。いまの人達からすると「計算機?」という感じですけど、かなりな出来事だったのでしょう。

考えてみたら計算機というか電卓だって、それまでそろばんや計算尺を使った特殊技能が必要だった計算を、その技能を持たないヒトが使えるようにしたわけですからねぇ・・・いまや日々振りかかってくる計算を一々手でやるなんて考えられません。

人間の仕事がラクになり、その上給料があがったかというとそういうこともないだろうし、給料あげたければラクになった分で他のスキルを磨けということで、ラクになったどころか頑張って現状維持というところは農業機械などにも通じるような気がします。

そういえば僕なども「コンピューターでやるからカンタンだっぺ?」と言われることもありますからね。簡単じゃないです。

ということはですよ? 道具を道具として使っているうちは現状維持が精一杯なので、突き抜けるためには思いもつかなかった使い方をする必要があるということです。例えば農機を美術品として扱うとか、コンピューターを建設資材に使うとか・・・

いずれにせよこれじゃほんの一握りのヒトしかできないですね・・・

今日はこんなところです。また明日!