休みの日は見に来る人も少ないので今日は趣向を変えて・・・国立科学博物館で開催されていた、明治150年記念、日本を変えた千の技術博という特別展で見たものいろいろ・・・

明治改元から150年、そして2019年に予定される改元。

時代が転換するこの機会にあわせて日本を大きく変えていった科学・技術の成果が一堂に集まります。

日本各地の大学・研究機関や企業などから、

600を超える点数の貴重な科学・技術の遺産が上野の国立科学博物館に大集合!

科学者・技術者の発明・発見にまつわるエピソードや世相、関連する写真などを合わせ、

“日本を変えた千の技術”をたっぷりと紹介していきます。

中でも、「重要文化財」や、「化学遺産」、「機械遺産」、「情報処理技術遺産」、

「でんきの礎」、 「未来技術遺産」に認定された約50点の資料は特に注目です!

もう終っちゃいましたけどね。

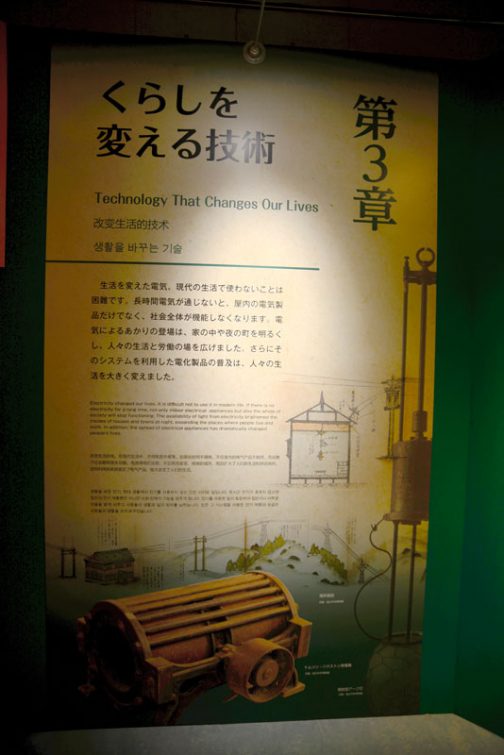

生活を変えた電気。現代の生活で使わないことは困難です。長時間電気が通じないと、屋内の電気製品だけでなく、社会全体が機能しなくなります。電気による明かりの登場は、家の中や夜の町を明るくし、人々の生活と労働の場を広げました。さらにそのシステムを利用した電化製品の普及は、人々の生活を大きく変えました。

とあります。

先日は電気自体がある生活でしたが、今日は主にその電気をつくり出すほうの「技術」が多くなっています。

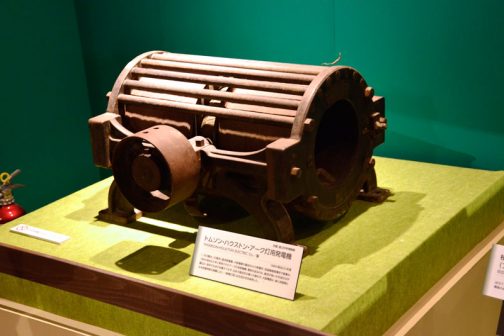

THOMSON-HOUSTON ELECTRIC CO./製 1889(明治22)年頃

1,200燭光、30灯用。直流発電機。大阪電灯の最初の火力発電所、西道頓堀発電所で創業の1889(明治22)年に使用されたアーク灯用発電機。電気を送るのは、直流が良いか交流のほうが優位か、欧米でも未だ決着がつかず、日本で直集式の導入が進行中、大阪電灯は、後に技術長となる岩垂邦彦の推薦により、一般電灯には交流方式を採用した。

と書かれています。

これってつまり昔のトラクターについていたダイナモってことですよね?

左上は水力発電所です。

駒橋発電所竣工時の全景 山梨県大月市/1907(明治40)年一部竣工

東京電灯が山梨県北都留郡の駒橋に建設した駒橋発電所は、出力15,000kwを発電する当時日本最大の水力発電所であった。1907(明治40)年に東京までの76kmを55kVの電圧で送電を開始し、高電圧長距離走電磁代の幕開けであった。

斜め右下の写真

駒橋発電所の木柱電線の建設風景 山梨県大月市 1907(明治40)年一部竣工

明治40年、今でもそうですが東京の電気の生産を地方(山梨)が受け持っていたんです。当時、地元の人は一体何を作っているのか不思議に思ったことでしょう。

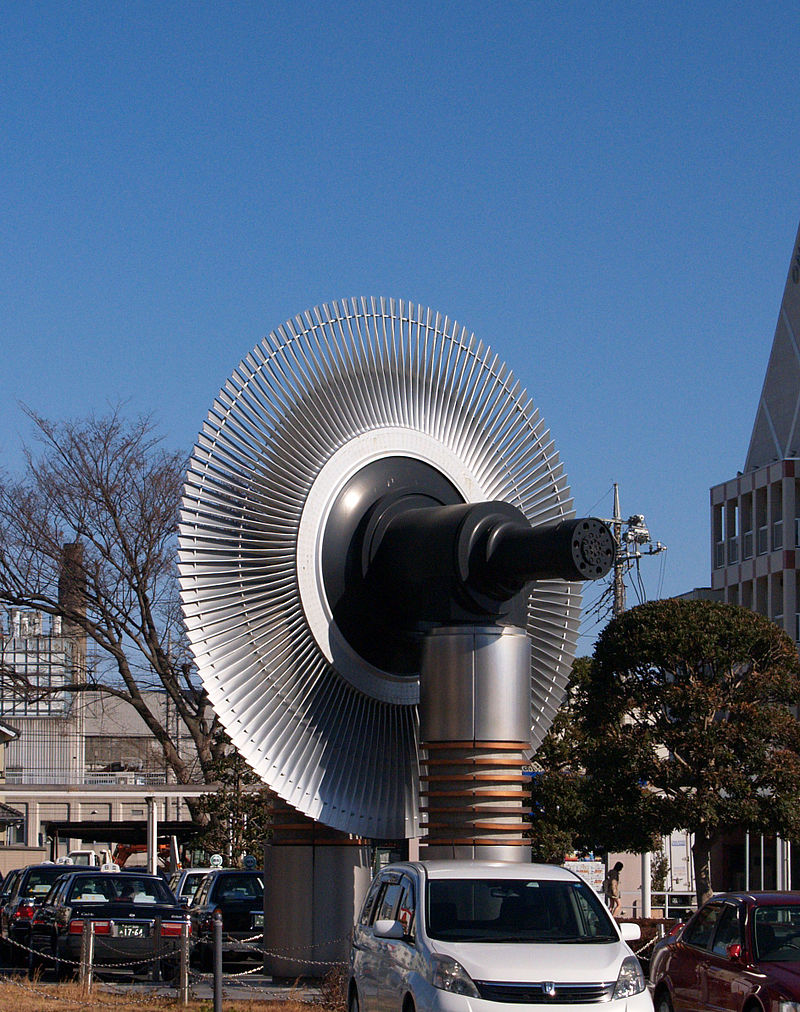

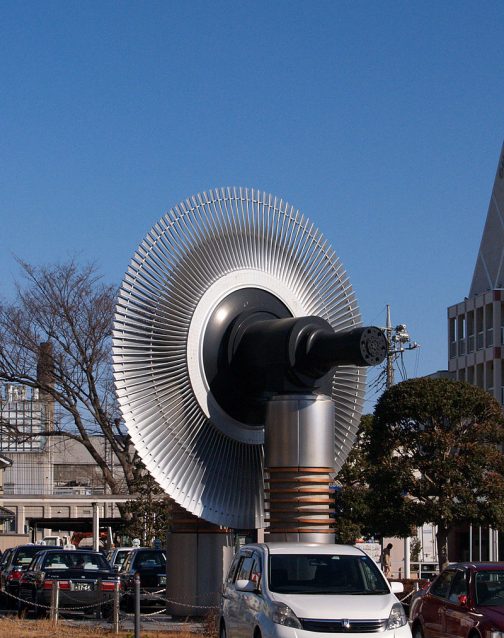

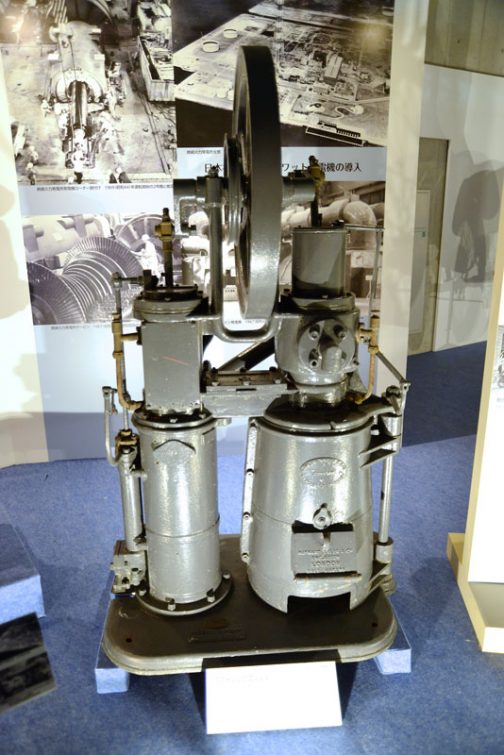

古くて新しい技術、タービンエンジン

モノを燃やし、その熱で期間を動かし動力を得る。それが蒸気機関、スターリングエンジン、ガソリンエンジンなどです。ショキの蒸気機関はゆっくりと動くものでしたが、発電機をつなぐためには、高速で回転する期間が必要となりパーソンズタービンが考案されました。現代の火力発電所も、蒸気を発生させ、タービンを回していることに変わりなく、その原型はパーソンズタービンです。

現在、世界中で電気を生み出しているタービン発電機の祖先

世界最古級って初めて見ました!ちょっと子供っぽい表現で好きです。この自由な「級(クラス)」が使えれば可能性は無限に広がりますね!

考えてみれは「エベレスト級」とか「横綱級」、「国宝級」のように、てっぺんまで持ち上げておいて「まあ、そのくらい」と「級」をつけてちょっと下げるやりかたって前からあったかも・・・

こういうのがあるとすれば他にも言い切ってからぼかす「世界最古から5番目級」なんて言えそうですけど、需要がないか・・・

話が横道にそれました。パーソンズタービンです。

現在火力発電所や原子力発電所などで使用されているタービン発電機の原型の一つ。イギリスの機械技術者チャールズ・パーソンズが、1884年に発電機駆動用に発明した軸流反動蒸気タービンである。

とあります。

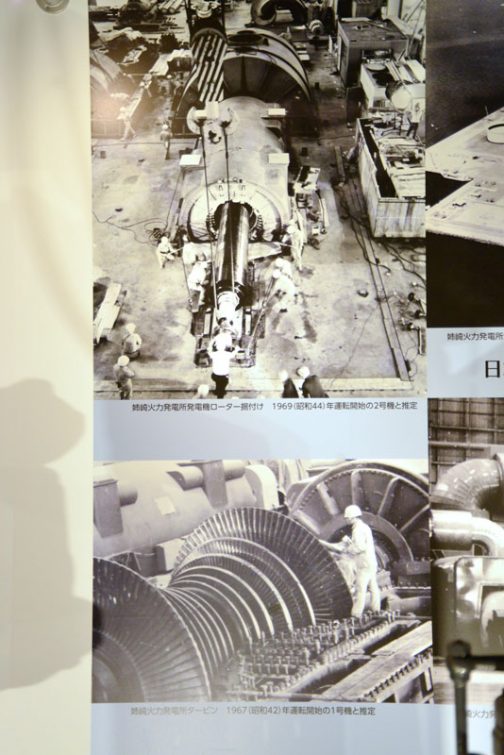

右は日本初の60万キロワット発電機、1969(昭和44)年頃の姉崎火力発電所の写真です。左中は姉崎火力発電所ローター据付け1969(昭和44)年運転開始の2号機と推定だそうです。

500kwと書いてあるのですが、先の水力発電所のスケールからすると相当小さいですよね・・・

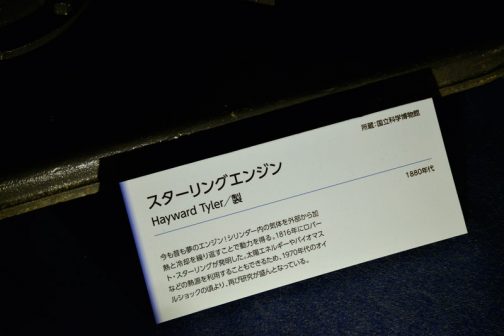

Hayward Tyler/製 1880年代

今も昔も夢のエンジン!シリンダー内の気体を外部から加熱と冷却を繰り返すことで動力を得る。1816年にロバート・スターリングが発明した。太陽エネルギーやバイオマスなどの熱源を利用することもできるため、1970年代のオイルショックの頃より、再び研究が盛んとなっている。

夢の動力スターリングエンジンと、今でもみんなの中心の電気。僕の好きなとらくたーに載っている内燃機関は分が悪いです。

もともと「重かった動力をあちこちで使いたい」「だったら自分で自分を運んでもらおう」と生まれたトラクターですから、将来はできれば電気ではなく、スターリングエンジンに頑張ってもらってスターリングトラクターになってもらいたいです。

もし、電気トラクターになってしまうのだとしたら電気も自分で生み出せるようでないと・・・

EVモトクロッサーが走るような時代ですから、電気先行ですけど・・・

今日はこんなところです。また明日!