毎回ほとんど僕のバーチャル農業にお付き合いいただき恐縮しています。実際に作業している方に比べ、妄想してるだけで身銭を切っていません。本当に申し訳ないです。

考えるならタダ。昨日の「ついたらアウト!続き」にコメントをいただいたのでまとめておきます。「まとめてどうするんだ」とは聞かないでください。世の中の発明には使い道を他の人が考えてくれたものも多数含まれているはずです・・・はずじゃないかな?・・・多分少しは・・・

一応のコンセプトは「農業を知らない人が、農業を知らない人に向けて送る、農業のお話」なんですから・・・

元々はここから・・・

作業機を使ったトラクター作業中に作業機を壁にぶつけてしまうというお話でした

こすりたくないなら残った部分は手で?

いただいたコメントではこんな感じですか?

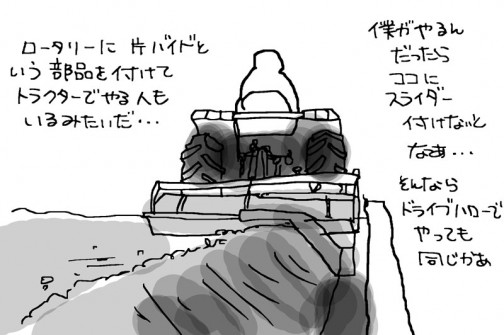

Blue_Buffaloさんにいただいたコメントにあったこの部分、妄想してみました。

今年は小型管理機に片バイドを付けコンクリと際に溝をつけました。

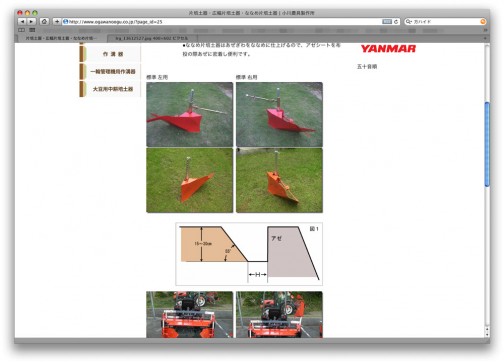

「片バイド」ってなんだろ? と思って調べてみるとこんなものでした。土を片方に寄せる金属の板のようなものです。小川農具製作所という所のWEBページにありました。

もちろんトラクターでやる人もいるようです

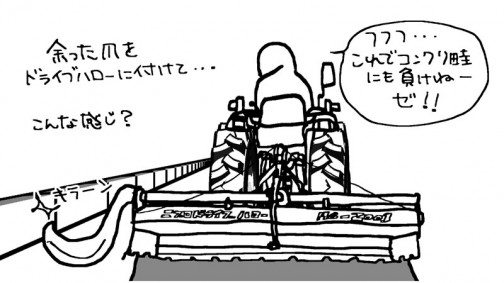

さらに余った耕耘爪をハローに付ける・・・

こ・これは・・・よくわからないですけどガードにする感じでしょうか?

このガードの件についてはOPさんにもコメントをいただきました。ヒザパットにも使えるプラウのスリックと言うもの。樹脂の板でどうも切って使う感じ。厚いものみたいですね?

どんな材質なんでしょう? ポリプロピレン? まな板と一緒ですかねえ・・・

スガノ農機のWEBページにある、この白いやつがそうだと思います。

畔際に困る人は他にもいるようで製品も・・・

Blue_Buffaloさんに教えていただいたサイトの製品。マッセイファーガソンのエム・エス・ケー農機ではないですか!

サイトだけではどんなものかわからなかったのですが、似たような(もしくは同じ?)製品の動画がありました。

畔際まできれいに平らにする製品みたいですね。ぶつける勢いで安心してできそうです。

こういうタイプも各段階で扱ってきました

そういえば機械でならすタイプも、半自動?でやるタイプも人力でやるのも過去扱ってきましたねえ・・・

大まかにわけた作業の他にも多数作業がある

端から見ると大まかにしか作業をみていないわけですけど、例えば田おこしにしても代かきにしても、その裏には細かい作業がたくさんあって、まるで水鳥のようです。

代かきなんか水鳥がまさに悠々と楽しそうに泳いでるとしか見えませんが、その水面下では必死に水かきを回しているわけなんだな・・・と、本当に思います。(水鳥、本当に進むの速いんです・・・顔は涼しそうなんですけどね)

Blue_Buffaloさん おはようございます

プレゼント画像ありがとうございました

田おこしにしても真ん中、端、右回り左回りと

実は色々な作業機と作業があるということが大変よくわかりました

見ているだけでは全然想像もつきませんが

ちょっと足を突っ込むとたくさんの問題にぶち当たるんですねえ・・・

OPさん おはようございます

泥落としを付けたり畔際処理機を付けたり工夫は様々でおもしろいです

「できるだけお金をかけずに自分でやる」という方向性を立てていくというのに共感します

もちろん「製品を買って使い倒す」というのでももちろんいいと思います

とにかく方向があってそれに沿って作業しないと何が良くて何がわるいのかわからなくなっちゃいますから

工夫もそういう所から生まれてくるんですよね・・・きっと

畦際処理がここまで話が膨らむとは。

ハローの端のツメは畦塗りで畦が大きくなったときや、隅を綺麗に起こせてないときに、中に巻き込むようにハロー内に入ります。

畦際処理の管理機は、マメトラの1輪管理機のツメの配置を再考し片側だけに土が飛ぶようにしてあります。

既製品であるのは知っていましたが

http://www.miyamaru.co.jp/suiden_azekiri_2.html

貧乏症なのでそこらのパーツで片ばいどは作っています

トラクターに付けるのは、ジョーシン製でロータリーに付け、

http://www.jonishi.co.jp/ns-2.htm

さらにバネで畦に合わせ処理するタイプ

http://www.jonishi.co.jp/r-3.htm

もあります。

小生はこれがいいのですが(3Pタイプ)

http://www.ogawanoogu.co.jp/?page_id=29

先立つものがありません

小川製の畦際処理機はOPさんのおっしゃるようなミニ四駆のガイドローラーのようなのが付いているみたいですね。

フェイスブックで台湾の農家?の人が実際にロータリーの爪をはじっこにつけてましたよ。

蝶番の様に不要な時はあげられるように、

跳ね上げ式にしてました。

スリックは純正部品だと2マンくらいするので、

なじみの整備工場で端材や、使い終わって剥がされた物をつかえばタダです。

あとは昔のミニ四駆のようにガイド輪をつけると良いのでは。

振り留めを緩めてそれを押しつけたまま走ると安定するのでは。

農家のおじさん達のなかには工作苦手な人も多いですが、

noraさんみたいにいろいろ考えを巡らせておいて、

暇な時に工作しておけば単調な農作業も楽しくなる事うけあいです。

自分も雨が降ると妄想や工作ばかりしています。(笑)

まずは思いつかなかったら何も生まれませんから。