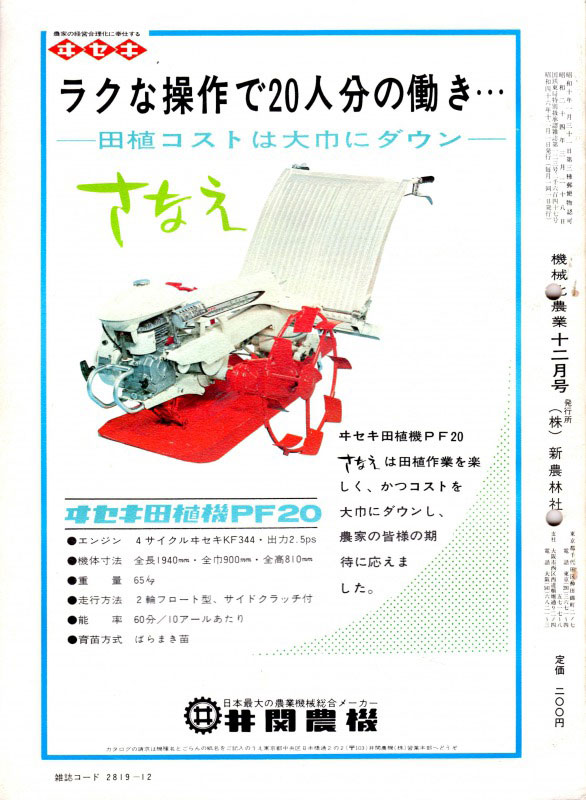

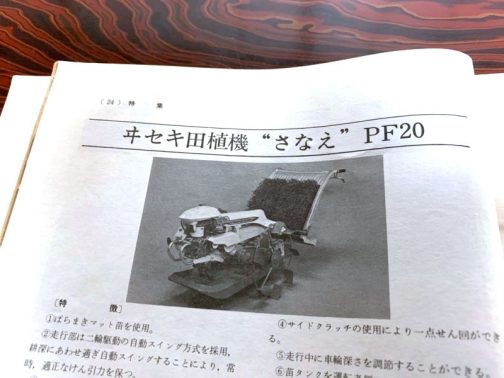

今日は田植機考古学。トラクター狂さんが前回と同じ「機械化農業」72年3月号からヰセキPF20の商品説明&写真を送ってくれました。情報が各部から補強され嬉しいかぎりです。トラクター狂さん、ありがとうございます!

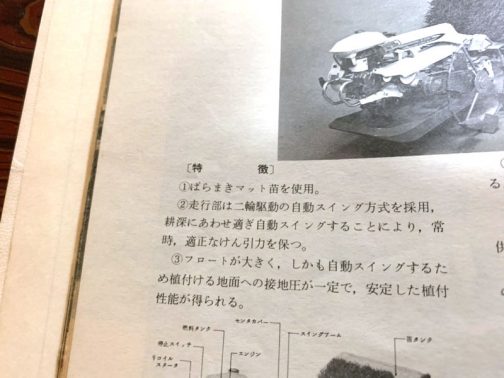

①ばらまきマット苗を使用。

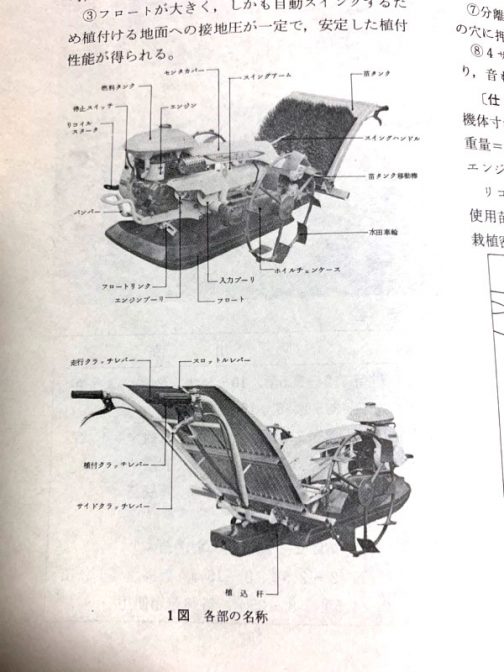

②走行部は2輪駆動の自動スイング式を採用、耕深にあわせ適宜自動スイングすることにより、常時、適正な牽引力を保つ。

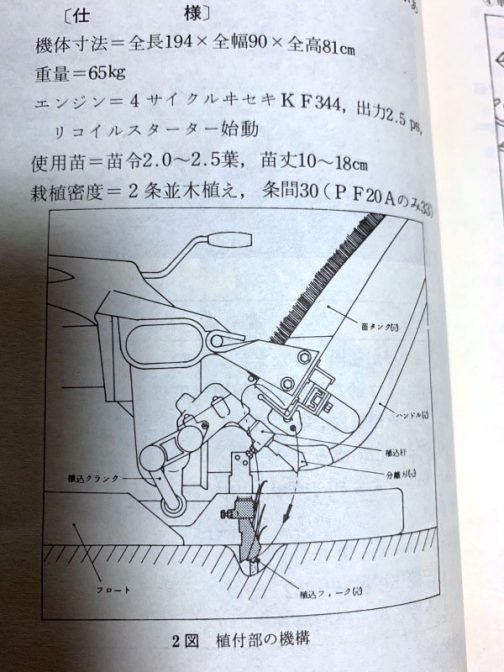

③フロートが大きく、しかも自動スイングするため植付ける地面への接地圧が一定で、安定した植付け性能が得られる。

車輪の下にフロートをリンクを介してぶら下げ、フロートの浮力と抵抗が釣り合わせて接地圧を調整している感じなのでしょうか?

⑤走行中に車輪深さを調節することができる。

⑥苗タンクを運転側に設けたことにより、苗補給が容易で、視界も広い。

⑦分離刃により苗を分離し、地面に穴をあけ、その穴に押し込み植付けるので、植付け精度が高い。

⑧4サイクル2.5psエンジンは、馬力に余裕があり、音も小さい。

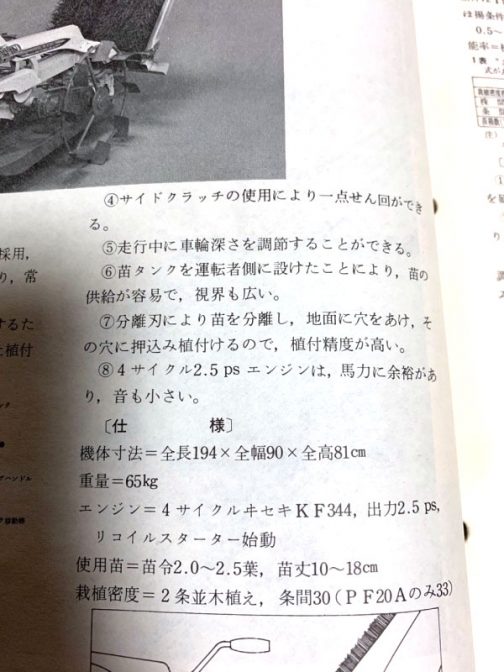

〔仕様〕

機体寸法=全長194×全幅90×全高81cm

重量=65kg

エンジン=4サイクルヰセキKF344、出力2.5ps、リコイルスターター始動

仕様苗=苗令2.0〜2.5葉、苗丈10〜18cm

栽植密度=2条並木植え、条間30(PF20Aのみ33)

このころの他社田植機は2サイクルエンジンだったのに対し、4サイクルエンジンを搭載していたのですね。また、苗タンクの傾斜や位置、確かにそのほうが扱いやすいです。と、なると、クボタやヤンマーの苗タンクの向きは何か強い制約があったということなのでしょうね。

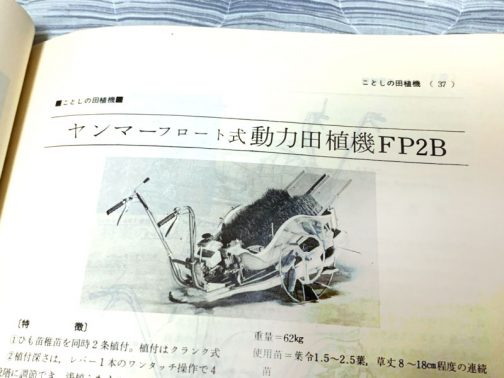

特集 ことしの田植機

こちらはクボタの当時の田植機。同じく苗補給操作者と反対側からsうるようになっています。

それから、ヤンマーと同じく北海道用に条間33cmようにPF20Aというのが用意されています。条間33cmは末尾Aというのもヤンマーと同じですよね!