今日は先の日曜日、道普請のあと、準備をはさん夕方から行なわれた、町内及び若干広域の意見交換&3世代交流が目的の「町内蕎麦打ちサミット」のお話です。

この先もっともっと人が少なくなって、草刈や泥上げもままならなくなったとき、ある程度広い範囲の中で共同してやらねばならなくなる・・・ということおこりえます。お互いの地域の現状や問題点を話し合ったり、顔つなぎをしておくことはその際にスムーズに事が運びますよね。また、さらに遠い、町の人達にも現状を知ってもらう事も同じように重要です。

この先もっともっと人が少なくなって、草刈や泥上げもままならなくなったとき、ある程度広い範囲の中で共同してやらねばならなくなる・・・ということおこりえます。お互いの地域の現状や問題点を話し合ったり、顔つなぎをしておくことはその際にスムーズに事が運びますよね。また、さらに遠い、町の人達にも現状を知ってもらう事も同じように重要です。

そんなわけで、蕎麦打ちを口実に、お母さんや子供達、町内の方、地域の方、そしてその他のゆかりのある方をお招きして、今年もゆるーい現状把握、将来に思いを馳せる「町内蕎麦打ちサミット」が行なわれました。

とはいっても、全員が一度に蕎麦を打てませんので、待ち時間は島地区やその他のところで撮ったビデオを流しておきます。

まだ明るいうちから準備です。今年はOさん、気合いがアイっています。いつもありがとうございます!

まだ明るいうちから準備です。今年はOさん、気合いがアイっています。いつもありがとうございます!

蕎麦を打つスペースを確保するため、蕎麦を茹でたりする台所は外に押し出されてしまいました。

蕎麦を打つスペースを確保するため、蕎麦を茹でたりする台所は外に押し出されてしまいました。

まず、ある程度の蕎麦を確保するため、そして後から来る子供たちに教えてもあげられるよう、その場にいるものたちは講師のおそば屋さんにレクチャーを受けています。

まず、ある程度の蕎麦を確保するため、そして後から来る子供たちに教えてもあげられるよう、その場にいるものたちは講師のおそば屋さんにレクチャーを受けています。

お湯は沸いたかな?

お湯は沸いたかな?

日が暮れて人が集まり始めると一気に賑やかになります。まずは大人の時間。

日が暮れて人が集まり始めると一気に賑やかになります。まずは大人の時間。

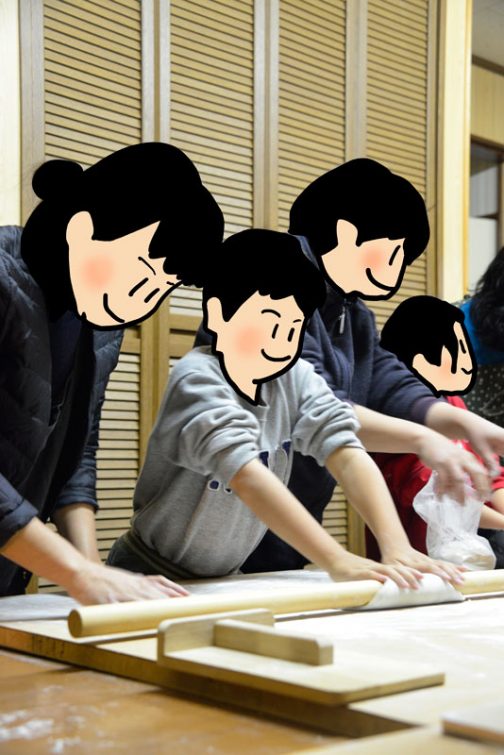

その後子供たちが打ち始めます。この会を始めた頃は、高齢者が蕎麦を打っていましたが、今は打ちたい人が多いため、子供とその親の世代が中心で、長老は食べるだけです。

その後子供たちが打ち始めます。この会を始めた頃は、高齢者が蕎麦を打っていましたが、今は打ちたい人が多いため、子供とその親の世代が中心で、長老は食べるだけです。

また、当初「集まればゲーム」で、蕎麦打ちに興味がなさそうだった子供たちも、「おそば打つ人ー!」と呼びかけるとゲームを置いて、蕎麦を打ちに降りてくるようになりました。

また、当初「集まればゲーム」で、蕎麦打ちに興味がなさそうだった子供たちも、「おそば打つ人ー!」と呼びかけるとゲームを置いて、蕎麦を打ちに降りてくるようになりました。

もしかしたら、「そうしなくちゃイケない」と思っているだけなのかもしれませんが、ゲームを置く感じがすごく自然でした。習慣というか伝統になっちゃったのかな?

もしかしたら、「そうしなくちゃイケない」と思っているだけなのかもしれませんが、ゲームを置く感じがすごく自然でした。習慣というか伝統になっちゃったのかな?

もちろん、蕎麦打ちが賑やかになれば茹でるのも忙しくなります。蕎麦の出来に合わせておそば屋さんが『茹で時間2分』と伝えると、タイマーで計ってOさんが蕎麦を茹で・・・

もちろん、蕎麦打ちが賑やかになれば茹でるのも忙しくなります。蕎麦の出来に合わせておそば屋さんが『茹で時間2分』と伝えると、タイマーで計ってOさんが蕎麦を茹で・・・

ゆであがった蕎麦をすぐさまMさんが水で洗い、Kさんが盛りつけて皆のもとに運びます。

ゆであがった蕎麦をすぐさまMさんが水で洗い、Kさんが盛りつけて皆のもとに運びます。

打ち合わせの時間に遅れそうです。帰ってきたらまた続きを書くということで一旦失礼します!

打合せから帰ってきました。

男の子も女の子もごく普通に、自然に蕎麦を打つ。何だかその姿は美しいです。(もちろん、男の子は荒々しい、女の子はチマっと繊細にできあがるのですが、その個性の表れ方もおもしろいです)

男の子も女の子もごく普通に、自然に蕎麦を打つ。何だかその姿は美しいです。(もちろん、男の子は荒々しい、女の子はチマっと繊細にできあがるのですが、その個性の表れ方もおもしろいです)

近所の他の活動体の役員さん2組に加え、今回のゲストはいつもお世話になっている水戸芸術館の現代美術センターからのお二人。MさんとGさん。

近所の他の活動体の役員さん2組に加え、今回のゲストはいつもお世話になっている水戸芸術館の現代美術センターからのお二人。MさんとGさん。

地区も違うし、多面的機能支払はやっていないけど、小学校のお父さん繫がりのTさんとMさん。

地区も違うし、多面的機能支払はやっていないけど、小学校のお父さん繫がりのTさんとMさん。

水戸市のお隣のお隣、石岡市からゴマや野菜を作っているOさん。島地区の藁苞を使っているであろう藁苞納豆をお土産に貰ってご機嫌です。

水戸市のお隣のお隣、石岡市からゴマや野菜を作っているOさん。島地区の藁苞を使っているであろう藁苞納豆をお土産に貰ってご機嫌です。

Oさん、一所懸命長老たちとコミュニケーションをとってくれました。ありがとうございます。きっと何かが生まれるはず!そういえば会長さん『夏も納涼交流会やるべよ』なんて言ってたなあ・・・

Oさん、一所懸命長老たちとコミュニケーションをとってくれました。ありがとうございます。きっと何かが生まれるはず!そういえば会長さん『夏も納涼交流会やるべよ』なんて言ってたなあ・・・あ!お酒は自腹ですからね!

同じくお隣のお隣石岡市から20歳の若者Nさん。『ここのルールはただ一つ。自分の居場所は自分で作ること』と伝えておいたので、今まで見たことがないくらいの大量の年配者に圧倒されるも、必死に踏みとどまっています。

同じくお隣のお隣石岡市から20歳の若者Nさん。『ここのルールはただ一つ。自分の居場所は自分で作ること』と伝えておいたので、今まで見たことがないくらいの大量の年配者に圧倒されるも、必死に踏みとどまっています。

そしてウガンダ出身の農業者Rさん。この絵柄はこの地域ではとても新鮮です。

そしてウガンダ出身の農業者Rさん。この絵柄はこの地域ではとても新鮮です。

Rさん、お母さんたちにもとてもフレンドリーに話しかけてくださいました。ありがとうございます!

Rさん、お母さんたちにもとてもフレンドリーに話しかけてくださいました。ありがとうございます!

違う世代、違う性別、違う生まれ、違う考え・・・初めて来る人もそうでない人も、ちょっと戸惑いながらも、蕎麦というものを軸に居場所と興味をそれぞれ見つけて混ざりあっていたように見えました。

僕も、今回初めて他の活動体の人のホンネを聞いたようなような気がしましたし、何年かやってみて、少しずつ意味のある交流になりつつあるなあ・・・と感じます。

ここから何か生まれそうな予感もしてきました。

きょうはここまでです。また明日!

上の記事とゆるく関連しているほかの記事:

H2さん こんばんは

連休でかなり仕事をやっつけて少し心に余裕ができてきました

年々納期はキツく単価は安くなっていくような気がします

いいアイディア・・・というより、そうするしかないかもしれませんよね

ある程度の荒れ放題のフィールドがあるのならMTBに貸し出したりなんてことができるかも・・・

今、遊び場が少なくなってきていますから

今日はこんなニュースを目にしました

「もう、どうすることもできない」と思ってもアイディアによってはどうにかなるものなんですね

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019050700154&g=soc

noraさん、お気になさらずに。お時間に余裕があるときに。

たぶん一番厄介なのは、現実を認識できていない人たちの非現実的な意見やノスタルジーだと思うんですよ。そういう観点では、うちの集落では、女性の一番上が80代前半、男性の一番上が80手前くらいまで下がり、現実的になってきた感じはします。みなさん、爺ちゃん婆ちゃんや夫の介護を経験し、(上の世代と違って)子供は成人以降同居しない家が多く、学校もスーパーもどんどん遠くなって「村じまい」を意識してきていると思います。徐々に空き家も増え始め、不在地主さんの家・田畑・山林などにも少しずつ「問題」を感じ始めてきているでしょう。過疎地ではタダでも貰い手はなく、まちのように家を解体して更地にして売れば解体費用が賄えるということはないので、空き家は放置され、やがて朽ち始めてお化け屋敷になります。ほとんどの田は集落営農法人が管理していますが、不在地主の代替わりが進むと事情が分からずに管理を外れる箇所も出てくるかもしれません。

不動産、特に田畑(家のそばの畑以外)と山林は、いずれは個人所有から集落営農法人かそれに類する法人の所有に移していくのがいいかなと思っています。家屋と宅地についても、もう誰も戻らないのであれば、集落営農法人が所有して農業研修者向けなどの滞在施設として活用できるようにしていくのがいいように思っています。問題は税金の関係で、個人から法人への無償譲渡だと、みなし譲渡所得として個人の方に課税されてしまいます。その辺をクリアする仕組みづくりをしていかないといけないです。もちろん固定資産税も法人が払うことになるので、そこから収益を上げられるような体制も必要です。

H2さん おはようございます

なかなかお返事ができず心苦しいです

ほんとうにその通りだと思います

もちろん、話したところでその人の思うように行くわけではないですが

何かを決定する際に少なからずその人の意思が加味されるでしょうから・・・

初めのうちは「民主主義ってまどろっこしいな」と、思っていましたが

自分の思うこととは違っても、「最悪の最悪には決してならないだろう」と最近は考えるようになりました

そちらでも先行きが危うい地区があるんですね。

実家集落が隣接する3集落で集落営農法人を作ったのは2011年なんですが、法人化前の特定農業団体時代の共同活動から考えると約10年になります。少し前まで母が法人の役員に名を連ねていたこともあって初期の状況もある程度聞いてはいるんですけど、やはり亡くなったり高齢化で活動が難しくなったりで、周辺的な活動は下火になってきています。いわゆるお婆ちゃん年代も、かつては農業の人が多かったのが、今は70代でも勤めに出てる人も多かったりという違いもあります。

何をやるか、何をやめるか、それぞれの人が本心でどんなことを考えているか、世代間ギャップとかもあるでしょうけど、まずは腹を割って話をすること、地域住民の年齢構成や将来予測など現実を共有すること、そういうことが大事ですよね。個人的には、帰省時には集落内をぶらぶらしてご近所さんといろいろ話はしてますけど。しかしうちの地区のように完全に終わりが見えている状況もまた難しいです。

H2さん こんばんは

それはあと頑張っても1クール5年という、他の活動体のこともふまえての話なのです。島地区にしてもせいぜいあと10年でしょう。サスティナブルとはとても言えません。蕎麦打ちも2011年からですから、8年経ってようやくそんな話ができるようになった感じなのです。カメの歩みでようやくそういう機運になった?・・・のかも・・・

顔つなぎは大事ですね。しかし、子供は進学等をきっかけに出て行ってしまうことが多いとはいえ、3世代の老以外の人口が多いように見えるそちらの地域でも、将来の住民減少の心配をするんですね。本当はそのころから考えておかないといけないんでしょうけど。人口が少なくなると、何をやるにしても個人への負担が大きくなってしまい、やりづらくなってきますね。