昨日のメリーティラーMTG3型、調べるとゾロゾロと芋づる式に出てきました。関係先の多さに呆然としています。

まとまるかどうかわかりませんが、考えていてもしかたないので始めてみますね!

耕耘機

何から始めるか迷ったのですが、ここから行きます。Wikipediaの耕耘機の部分に

耕耘機の日本における普及経緯

耕耘機が日本で登場し普及していった経緯に関しては、次のように捉えられている。

1920年頃から導入され始めた耕耘機は、アメリカのビーマン、ユーチリータ、キンケード、スイスのシマー等の機種が当初多くを占め、現ヤンマーグループのセイレイ工業による国産初の耕耘機(1931年)もシマーをもとに設計されたといわれる。しかし、耕耘機の普及が本格化するのは戦後、アメリカからメリーティラー(英名: Merry Tiller)が導入されてからである。

1950年頃導入されたメリーティラーは、畜力用和犂をトラクター用に改良した双用和犂をアタッチメント(付属作業機)として耕耘作業用として、また簡易トレーラーをセットし運搬作業用としても爆発的な普及を見た。こうした作業機は1955年には約8万台の普及でしかなかったが、1967年には300万台以上普及し、日本の農業機械化の歴史のなかで最も急激な増加率を示した。

とあります。1950年頃導入されたとあるのは「土の館」で見たメリーティラーBのキャプションでも確認できます。これは輸入されたというより、値段を考えても細王舎のライセンス生産によって普及したと考えたほうが合理的です。

もう一度引用すると・・・

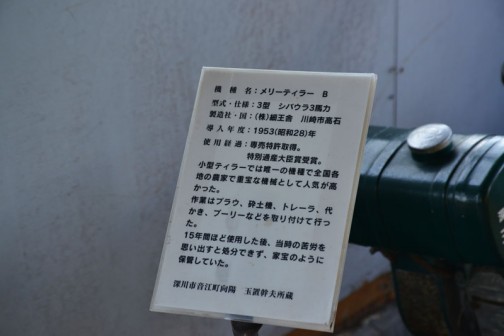

機種名:メリーテイラー B

形式・仕様:3型 シバウラ3馬力

製造社・国:㈱細王舎 川崎市高石

導入年度:1953(昭和28)年

使用経過:専売特許取得 特別通産大臣賞受賞

小型テイラーでは唯一の機種で全国各地の農家で貴重な機械として人気が高かった。

作業はプラウ、砕土機、トレーラ、代かき、

プリーなどを取り付けて行った。

15年ほど仕様した後、当時の苦労を思い出すと処分できず、家宝のように保管していた。

1953年とありますからWikipediaの記述と大体合います。キャプションの中の専売特許とはライセンス生産のことを指すのでしょう。もしくは車体だけ輸入してシバウラのエンジンを載せて販売していたのかもしれません。

メリーティラーってそもそも

Wikipediaの耕耘機の項で、メリーティラーはアメリカから入ってきたとありましたが、僕の調べたかぎりでは「後にアメリカ製のほうがメジャーになった」などということがあったのかもしれませんが、アメリカの話は見つかりませんでした。

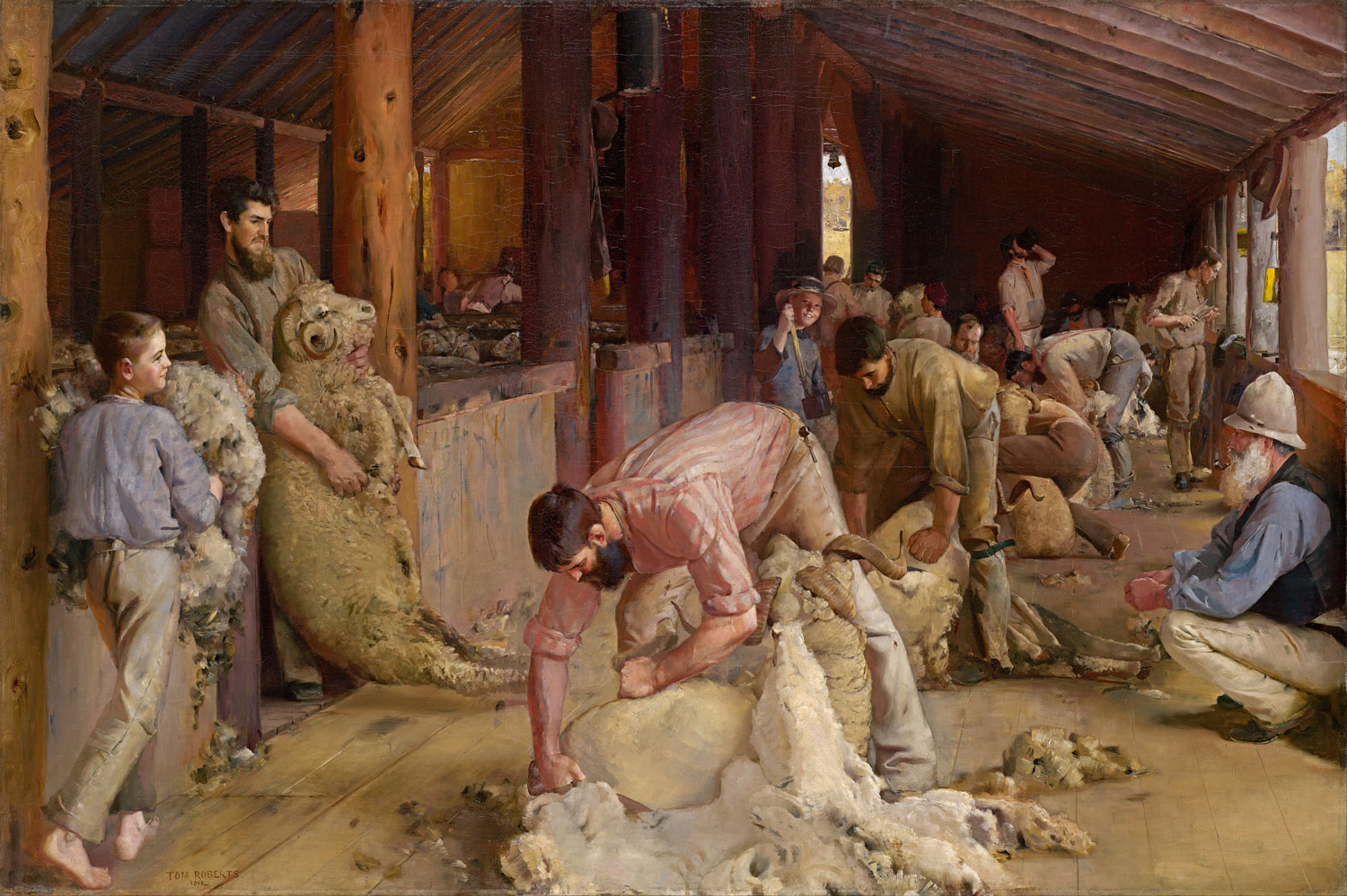

僕が見つけたのは「1950年代後半にイギリス・バーミンガムのウォレスリー・シープ・シャーリング・マシン社によって作られた」という記述です。

年代としては少しあいませんが、僕の思っているのとは逆に「細王舎がイギリスにライセンス供与した」のでなければ、単に年代の思い違いではないでしょうか。

ただしWikipediaと土の館のキャプションと僕の見つけた記述をあわせると、日本と英国、大体同じ時期に普及しだした感じがします。

Wolseley Sheep Shearing Company

ウォレスリー・シープ・シャーリング・マシンって何だろうと思って調べると、羊の剪裁(あまり聞き慣れない言葉ですね・・・必要なのは毛のほうなので意味がちょっと違うけどトリミングと言ったほうが意味が分かりやすいでしょうか)の機械のことみたいなのです。

この作業の一部機械化を成功させた(動力源は馬だったそうです)のがオーストラリアのフレデリック・ウォレスレーという人で、その機械の事業化のため英国ロンドン証券取引所に上場された(1887年)のがウォレスリー・シープ・シャーリング・マシン社でした。

この会社、今でも Wolseley plcとして上場を維持しているそうですよ!

ここでも3馬力のエンジンが関係していますね・・・

その後のウォレスリー・シープ・シャーリング・マシン社

このウォレスリー・シープ・シャーリング・マシン社がメリーティラーを作ったというのですが、この時期会社は既にグループ会社?のWolseley Motorsのほうが有名で、小さな耕耘機のことについてネット上ではなかなか見つけることができません。

そしてWolseley Motorsはこの頃British Motor Corporation、BMCの一員になっていて(急いで調べているので間違っているかもしれません)、BMCといえばナフィールドユニバーサルだ!なんて繋がっていくわけです。

ナフィールド社の作ったトラクタブランドがナフィールドユニバーサルだった

ナフィールド・ユニバーサル(Nuffield Universal)というのは、1948年にオックスフォード州ナフィィールド村にブリティッシュ・モーター社(British Motor Corporation)の1部門として生まれた、ナフィールド社で作られたトラクターの名前なのでした。

日本でいったら本田宗一郎みたいな人なのね・・・

ブリティッシュ・モーター社は16歳で始めた自転車修理業から叩き上げて、後にモータリゼーションの発達と合わせて自動車関係の仕事に手を広げ、財を成したナフィールド卿として知られるウィリアム・モリスによって設立された会社で、ナフィールド卿が設立した一連の会社のなかには、大戦中に戦車を作っていた会社もあったようです。

そして、ナフィールド・ユニバーサルの最初のトラクター、Nuffield Universal M3は、かつてデビッドブラウントラクターを作り出していた、H・E・メリット博士によってデザインされました。

後にでた、ナフィールドユニバーサル3/42というのはもっと馬力が大きそうだし、このあたりは日本仕様ということなのかしら・・・

どうしてもつながる 戦車⇔トラクター

H・E・メリット博士は大戦中、戦車のデザインをずっとやっていたようです。

ナフィールド卿の会社には、Nuffield Mechanizations and Aero という会社もあって、ここでは戦闘車両を作っていて、巡航戦車 Mk.VI クルセーダーや巡航戦車 Mk.VII キャバリエを作っていました。

話は少し戻ります

Wolseley Motorsは1914年時点ではWolseley Motor Companyでした。なんとこのWolseley Motor Companyは1918年に旧石川島重工業とライセンス提携を結んでいます。

1918年(大正7年) – 第一次世界大戦での船舶特需により莫大な利益を得、これを自動車分野に投資し、英国ウーズレー・モーター・カンパニーとライセンス提携を結ぶ。提携は1927年まで継続。以降はブランド名を「スミダ」とするが車両自体はウーズレーのままであった。自動車部門は1929年、石川島自動車製造所(現いすゞ自動車)として独立。

とあります。メリーティラーにシバウラのエンジンが載っているというのは必然だったのですね・・・

ホントにとりとめなくなっちゃいました。書き足りないけど時間がないのでつづく