今日は調べものをしていて遅くなってしまいました。ちょっと軽めに大洗磯前神社の続きです。

これに時間がかかっていました

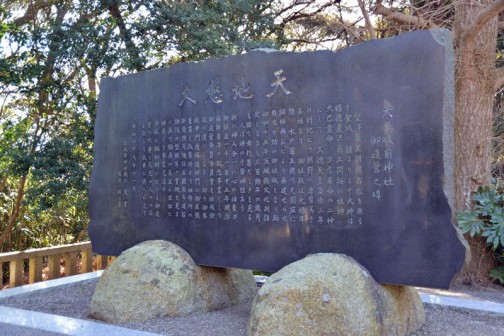

横書きになっちゃいますけど

天地悠久

大洗磯前神社

御造榮之碑

望洋萬里朝陽古松を照らす聖域に鎮まります大神は

福德農漁商工開拓の祖神大己貴命 少彦名命の二神にして

文德天皇齊衡三年の創祀にて朝野の尊崇篤き名社なり

御社殿は元禄年間 水戸藩主徳川光圀並に

綱篠両公により再建せられ爾来不動の御社殿となり

昭和四十五年茨城縣文化財指定となるも

三百餘年の歳月を經て老朽甚だ史記を見る

人は神の子皆神性あり故に神人合一の心の結集が

御鎮座一千一百十五年明治維新百年の記念事業として

御造榮奉賛委員會を結成修復の運びとなる

即ち御本殿中門透塀隨神門の御屋根葺替と

改築併せて社務所の新築防災施設正面表参道石

階段の整備等の實施を見るに至り輪奐の美正に古社に

相應しき事業完遂す

今茲に昭和期に於ける御造榮の大要と篤志の人々の名

を記して後世に傳へんとす

昭和四十九年十一月

茨城縣神社廳長 東實

題額 撰並書

石碑文字

読めねーーーー「後世に傳へんとす」なら、昭和49年にわざわざこんなように書かなくても、平易に書いてくれれば良いのに・・・

とはいえ、格調高い文章となるとなかなかそうはいかないのでしょう。

今茲に(いまここに)ですかあ・・・前に抑(そもそも)ってのを調べましたが、こういう普段はお目にかからない、石碑文字? ありますよねえ。

輪奐、これもわかりませんでした。

りん‐かん 〔‐クワン〕 【輪×奐】

《「輪」は高大、「奐」は大きく盛んな意》建築物が広大でりっぱなこと。「われは大統領の館の―の美を訪ねて」〈鴎外訳・即興詩人〉

だそうです。想像だにできませんでした。調べるのに苦労したー

廳長廳は音訓(読み): チョウ、テイ、つかさというらしいですが、ではこれは「ちょうちょう」?「ていちょう」?「つかさちょう」? どれかなあ・・・

いやーヘンなことに時間を使ってしまった。続きます。

Kobbasaanさん おはようございます

磯節、ただ聞いただけじゃ全然わからなくて放り出したくなっちゃいます

そういう構成になっているんですか・・・

解説してもらうと少し興味がわきます

有賀さん調べました!

虫とは「原因が分からないがむずかる」みたいなことでしょうか

ホントに移動するんだ!・・・と思ったら、クルマで移動してるんですね

良いです磯節、「どどいつ」から発祥した歌ですから、こんなテンポで歌いこなすのが難しいです。浜の芸者さんの必須民謡で、終盤の「甚句」でオリジナリティを出していたようです。この動画は祝町バージョンでしょうか。

是非とも長老に見せてあげて下さい。よだれ出して喜ぶと思います。活字にできませんが、、、。

昔、東京で谷中の芸者さんだった方に歌っていただいたときは、お酒が進みました。

さて「有賀さん」は、有賀祭(虫切り)で検索すると出ます。内原の有賀神社から行列をつくり11月11日に

里帰りする御祭です。

kobbasanさん おはようございます

「ヤマコウバシ(山香ばし)」興味あります

見に行ってきますね!

kobbasanさん おはようございます

こちらこそよろしくお願いいたします!

有賀さん・・・調べてみたのですが、わかりませんでした

東へ壱里半・・・違いありません

磯節、聞いたことがなかったのですがこれでしょうか

荒々しい「磯」という字が当たっているのに

すごくのんびりして聞こえますね

今と昔ではテンポが違ったんだなあ・・・と感じます

悪くないです

noraさんもう一つ、この寒いときだけ見つけられる木

それは「ヤマコウバシ(山香ばし)」

とっても不思議で面白い木なんです。

落葉樹なのに枯れ葉が落ちない

雌雄異株で日本に雌株しか無いのに実がなる

その実が2年かかって発芽するんです

どうですか興味ありますか?

場所は私が定点観測している、高原○○の坂上って右上

3メートル位の細い木です。

noraさん、今年もよろしくお願いします

ご当地民謡「磯節」ご存知ですか?

この中に 水戸を離れて東へ三里

波の花散る磯大洗

波のネ 花散る 磯大洗

と歌うところが有り、大場からは半分の壱里半と近いですから、年中事あるごとにいっていました。

子どもは、宮参りに始まり、有賀さん、七五三と行事満載でした。12歳のころの御参りだけは東海の村松さんでした(確か十三参り)。