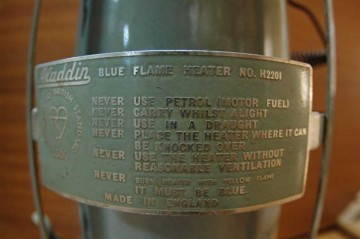

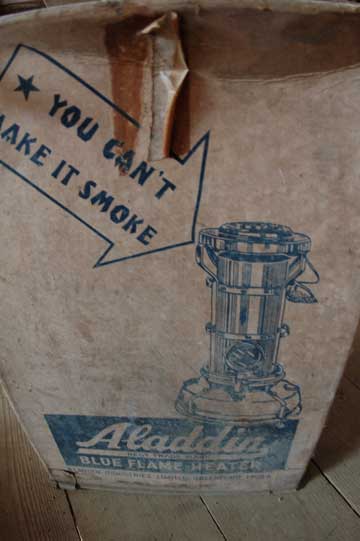

家に戻っても、余震が恐くて、消すのに苦労する薪ストーブは使えません。かといって電気が来ていないのでファンヒーターも使えない。東北地方の寒さほどではないにしろ、いくら服を着込んでも、やっぱり寒い水戸の早春です。となると、子供達がおじいさんストーブと呼んでいる、何十年前のものかわからないけど、自分が子供の頃からある Aladdin Blue Flameの出番です。

きれいさっぱり安全装置全く無しの品物なのですが、これが意外と気持が良いのです。ファンヒーターが移動したりする時に、まるでニトロを運ぶように、注意しなければ安全装置が働いて消火してしまうのに比べて、いくら乱暴に移動しても消えません。グルグル振り回したって消えないかもしれません。でも、余震のときは倒れないように押さえていなければなりません。

このストーブにせよ、薪ストーブにせよ、考えてみれば、火は危険なものです。火が直接目に見えなかったり、安全装置のせいで、普段はその危険を考えずにすんでいるのかもしれません。その危険を少し忘れてしまうがために、直接洗濯物を載せたりして新たな危険が発生し、洗濯物アラームがついて・・・これはフィクションですが、そんなことになって安全装置と人間の安全意識の低下がイタチごっこになっているような気がします。

話がどんどんそれていくようですがこのまま行きます。それから、電気でもガスでも水でも、効率よく中央に集中して業者が作るエネルギーに頼っていたとしても、複数のバックアップを持ち、非効率でも個々に分散して自前でエネルギーを作ることができるっていうのも大事な気がします。

そうでないと、忘れてしまう。薪を自分で割っていれば、後どれくらいのこっているか把握しているし、残り少なければ節約する。それが、コンセントから流れてくる電気や、スタンドのノズルから出てくる石油製品、蛇口をひねると出てくる水だとついつい使ってしまう。遠く中東の地層の下や、巨大な発電プラントの合計発電量に思いを馳せ、自分のこととして実感することは・・・多分無理です。

実感はペットボトルに残った水の量や、薪棚の薪の量、自分のクルマの燃料計からしか感じられないような気がします。

オール電化でも、反射式の電気のいらないストーブをバックアップとして持っていて、イザとなったら上手に薪を集めて素早く焚火ができる・・・最新技術の知識と過去の経験・・・これが必要になっているような気がします。「ひねるとジャー」に対する慣れが一番怖いですね。

余震が納まるまで、しばらくお世話になります! しかし、薪ストーブは本当に石油喰わなかったなあ・・・あたりまえですけど。