休みの日は見に来る人も少ないので今日は趣向を変えて・・・国立科学博物館で開催されていた、明治150年記念、日本を変えた千の技術博という特別展で見たものいろいろ・・・その22です。

明治改元から150年、そして2019年に予定される改元。

時代が転換するこの機会にあわせて日本を大きく変えていった科学・技術の成果が一堂に集まります。

日本各地の大学・研究機関や企業などから、

600を超える点数の貴重な科学・技術の遺産が上野の国立科学博物館に大集合!

科学者・技術者の発明・発見にまつわるエピソードや世相、関連する写真などを合わせ、

“日本を変えた千の技術”をたっぷりと紹介していきます。

中でも、「重要文化財」や、「化学遺産」、「機械遺産」、「情報処理技術遺産」、

「でんきの礎」、 「未来技術遺産」に認定された約50点の資料は特に注目です!

もう終っちゃいましたけどね。

第6章「生命に関わる技術」

日本の化学研究は、東アジア特産の天然物の研究によりいち早く世界レベルに達し、世界的な医薬品の開発やノーベル賞へと結実しました。日本の伝統的な産業である養蚕や稲作は、明治期になると科学的な品種改良が取り入れられ、大きく進歩しました。現在では、遺伝子技術を応用した品種改良が進められ、新たな展開を見せています。

とあります。今日はみなさんおなじみの「お米」。そのせいか、展示でも大きなスペースがさかれています。しかし、展示全体としては、農業に関するものはわずかでした。

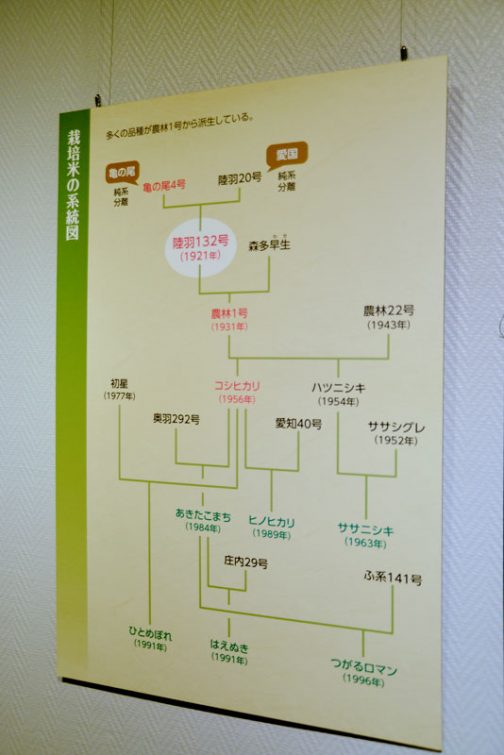

冷害から多くの人を救ったイネの品種改良

植物の栽培は、気象条件によって左右されることから、冷害が起こると、大きな被害を出してきた。各地では篤農家とよばれる研究熱心な農家が、冷害に負けずに育っていた株を何年も繰り返して栽培することによって、各地方で独特の品種が生まれていた。明治中期になると、国立の農事試験場も整備され、新しく人工的に交雑を行こなう交雑育種法が導入され、より効率的に新しい品種が、われわれの食べている米の祖先である。

とあります。

昔は冷害に強い品種を作ることによって人々が救われ、今はきっと温害(そんな言葉あるのかな?)に強い品種が研究されているのでしょうね。

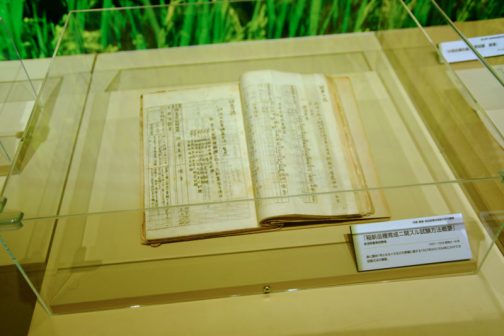

新潟県農事試験場

後に農林1号となるイネなどの育種に関する1927年から1934年にかけての試験方法の概要。

手書きですね〜

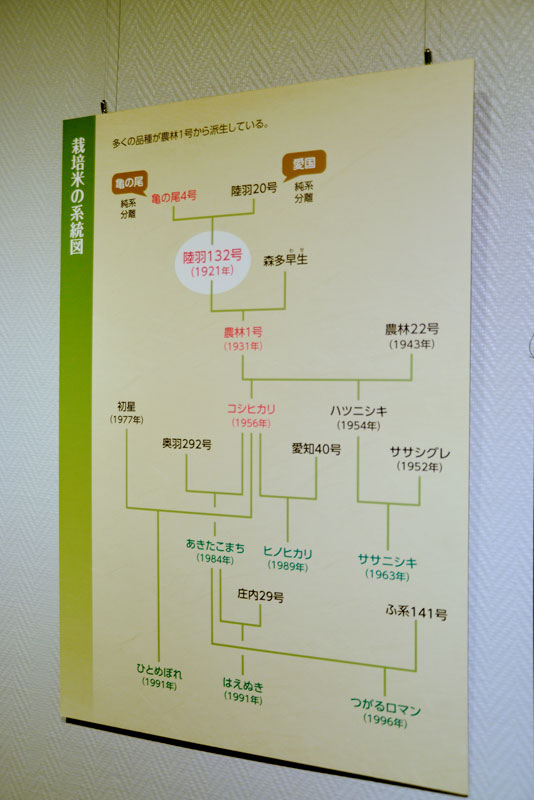

タイトルは、陸羽132号なくして皆のご飯なし!

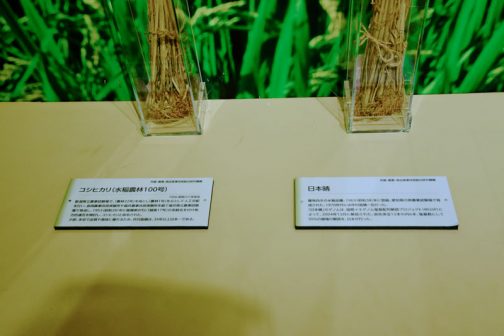

農林1号 籾 1931(昭和6)年品種登録

農商務省農事試験場陸羽支場において森多早生と陸羽132号を交配し、雑種第5代種子から新潟県農事試験場で育成された。陸羽支場では稲塚権次郎らが、新潟では並河成資や鉢蝋清香らにより育成された。

第二次世界大戦前後の食料生産に貢献し、その後の多くのイネの祖先となった。

中:陸羽132号 籾 1921(大正10)年品種登録(陸羽132号)

陸羽20号と亀の尾4号から「交雑育種法」によって陸羽支場で寺尾博、仁部富之助や稲塚権次郎らによって育成された。陸羽132号は亀の尾よりも冷害に強い。

右:亀の尾4号 籾(陸羽132号の親)

冷害に強い「亀の尾」からの純系分離で育成された品種。陸羽132号の親。「亀の尾」は、冷害でほとんどのイネが実らない中、実をつけた稲穂を発見した阿部亀次治が、その籾を原種として育成し誕生させた。

これで親子三代ということですね!

新潟県立農事試験場で、「農林22号」を母とし、「農林1号」を父として人工交配を行ない、長岡農事改良実験所や福井農事改良実験所を経て福井県立農事試験場で育成し、1953(昭和28)年に雑種第8代に「越南17号」の系統名を付け地方的適否を検討し、コシヒカリと命名された。

少肥、多収で品質や食味に優れるため、作付面積は、35年以上日本一である。

右:日本晴

暖地向きの水稲品種。1963(昭和38)年に登録。愛知県の県農業試験場で育成された。1970年代には作付面積一位だった。

「日本晴」のゲノムは、国際イネゲノム塩基配列解読プロジェクト(IRGSP)によって、2004年12月に解読された。染色体全12本の内6本、塩基数にして55%の領域の解読を、日本が行なった。

コシヒカリと日本晴が日本のお米ツートップと言うわけですね。

今日はこんなところです。また明日!