休みの日は見に来る人も少ないので今日は趣向を変えて・・・国立科学博物館で開催されていた、明治150年記念、日本を変えた千の技術博という特別展で見たものいろいろ・・・

明治改元から150年、そして2019年に予定される改元。

時代が転換するこの機会にあわせて日本を大きく変えていった科学・技術の成果が一堂に集まります。

日本各地の大学・研究機関や企業などから、

600を超える点数の貴重な科学・技術の遺産が上野の国立科学博物館に大集合!

科学者・技術者の発明・発見にまつわるエピソードや世相、関連する写真などを合わせ、

“日本を変えた千の技術”をたっぷりと紹介していきます。

中でも、「重要文化財」や、「化学遺産」、「機械遺産」、「情報処理技術遺産」、

「でんきの礎」、 「未来技術遺産」に認定された約50点の資料は特に注目です!

もう終っちゃいましたけどね。

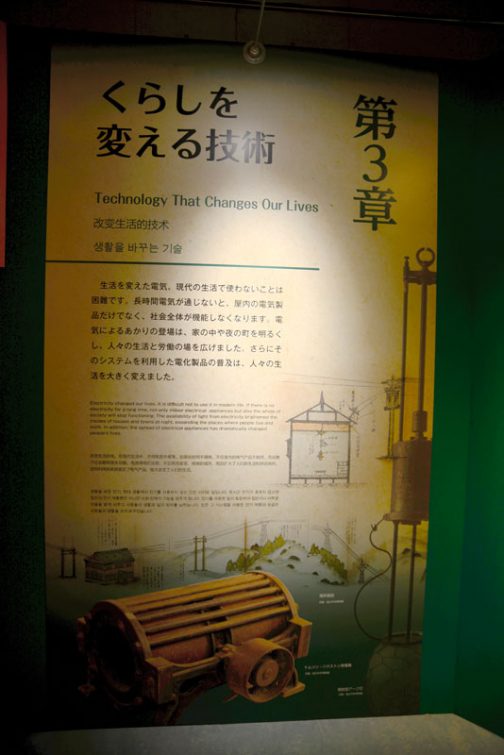

生活を変えた電気。現代の生活で使わないことは困難です。長時間電気が通じないと、屋内の電気製品だけでなく、社会全体が機能しなくなります。電気による明かりの登場は、家の中や夜の町を明るくし、人々の生活と労働の場を広げました。さらにそのシステムを利用した電化製品の普及は、人々の生活を大きく変えました。

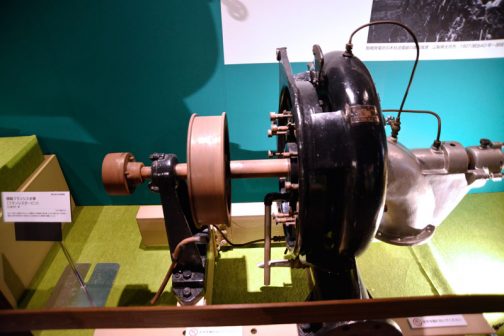

1927(昭和2)年 日立製作所製

出力:7.5馬力、回転数:600rpm

小規模の水力発電用水車。大きさは異なるが、ほぼ同じ構造の水車が明治時代から現代まで、日本各地の水力発電所で稼働している

とあります。

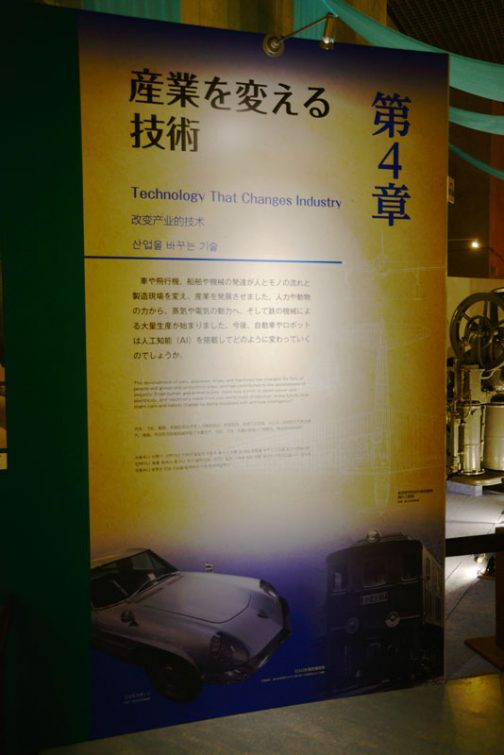

車や飛行機、船舶や機械の発達が人とモノの流れと製造現場を変え、産業を発展させました。人力や動物の力から、蒸気や電気の動力へ。そして鉄の機械による大量生産が始まりました。今後、自動車やロボットは人工知能(AI)を搭載してどのように変わっていくのでしょうか。

とあります。

日本に初めて自動車が輸入されたのは1898(明治31)年である。その後自動車製作の挑戦が始まり山羽式蒸気自動車などがつくられた。そして「オートモ号」の発売を開始した白揚社などが自動車産業の先駆けとなた。

高度成長期には高速道路の建設が進み、自動車の保有台数が爆発的に急増した。自動車産業の発達と自動車の普及は社会に変化をもたらし、その社会の要請に応えて、経済的な小型車、憧れのスポーツカー、排出ガス規制への対応など、技術開発が進められてきた。東洋工業(現・マツダ)のロータリーエンジンやホンダのCVCCエンジンなど、世界が驚く独自の技術も開発された。

現代ではより環境にやさしく、安全な車を目指して、再び電気自動車が開発され、自動運転の実現も間近となった。

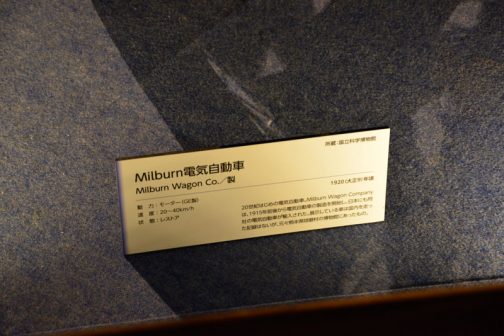

Milburn Wagon Co./製 1920(大正9)年頃

動力:モーター(GE製)

速度:20〜40km/h

状態:レストア

20世紀初めの電気自動車。Milburn Wagon Copanyは、1915年前後から電気自動車の製造を開始し、日本にも同社の電気自動車が輸入された。展示している車は国内を走った記録はないが、元々熊本県球磨村の博物館にあったもの。

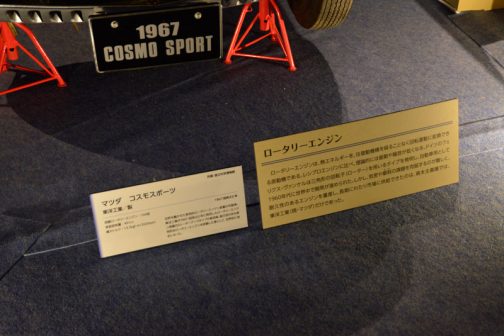

マツダ コスモスポーツ

東洋工業/製 1967(昭和42)年

搭載ロータリーエンジン:A10型

単室排気量:491cc

最大トルク:13.3kgf・m/3500rpm

世界を驚かせた実用的ロータリーエンジン搭載の市販車。東洋工業が1967(

昭和42)年に発売したロータリーエンジン搭載の2シータークーペタイプの乗用車。耐久性のある実用的なロータリーエンジンを搭載した車として、世界的に有名となった。

とあります。

ロータリーエンジン

ロータリーエンジンは、熱エネルギーを、往復運動を経ることなく回転運動に変換できる原動機である。レシプロエンジンに比べ、理論的には振動や騒音が低くなる。ドイツのフェリンクス・ヴァンケルは三角形の回転子(ローター)を用いるタイプを発明し、自動車用として1960年代に世界中で開発が進められた。しかし、気密や摩耗の課題を克服するのが難しく、耐久性のあるエンジンを量産し、長期にわたり市場に供給できたのは、資本主義圏では、東洋工業(現・マツダ)だけであった。

とあります。

今日はこんなところです。また明日!