休みの日は見に来る人も少ないので今日は趣向を変えて・・・国立科学博物館で開催されていた、明治150年記念、日本を変えた千の技術博という特別展で見たものいろいろです。

明治改元から150年、そして2019年に予定される改元。

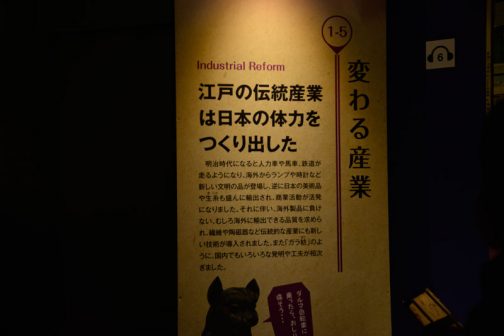

時代が転換するこの機会にあわせて日本を大きく変えていった科学・技術の成果が一堂に集まります。

日本各地の大学・研究機関や企業などから、

600を超える点数の貴重な科学・技術の遺産が上野の国立科学博物館に大集合!

科学者・技術者の発明・発見にまつわるエピソードや世相、関連する写真などを合わせ、

“日本を変えた千の技術”をたっぷりと紹介していきます。

中でも、「重要文化財」や、「化学遺産」、「機械遺産」、「情報処理技術遺産」、

「でんきの礎」、 「未来技術遺産」に認定された約50点の資料は特に注目です!

もう終っちゃいましたけどね。

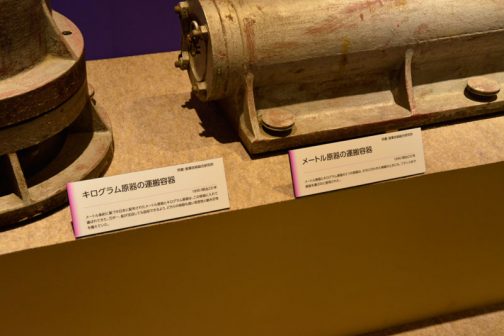

とあります。今まで絶対的だと思っていた、時間や日付、長さや重さががごっそり変わってしまう・・・信じられないような大転換ですが、ついこの間の元号が「令和」に代わるという発表の様子を見ても、お上が「そうせい」という場合にはみなさん違和感を感じながらも、割と素直に従うのでしょうね。

ただ、昔の長さは畳みや田んぼに残っていたり、時間は「おやつ」などの習慣に名残が残っていたり、すぐには思い出せませんが行事などには旧暦も残っているでしょう。結局いいとこ取りのハイブリッド化ということかもしれません。

平野富二の活版印刷機 1885(明治18)年頃

明治初期の印刷界のパイオニアである平野富二が手がけた現存する最古の機械。

インクを盛った組活字板の上に紙を置きそこに上蓋をして、プレス場所へと移動させ、人力でレバーを引いてプレスし、印刷する。レバーを放すとスプリングにより圧盤は上へ戻る。1820年頃にイギリスのリチャード・W・コープが考案したアルビオン型印刷機を国産化したものである。

ちあります。機械遺産だそうです。

活版印刷とは活字を並べてそれにインクを乗せ、紙を置いてプレスする・・・つまり昔から日本でやっいる版画ですよね? 版画と違うのは、版というか活字を別の仕事に流用できること。

しかし、一度組んだ活字をバラしてしまうと「同じものを追加!」と頼まれた時に初めから活字を組み直さなくてはならないという難点が・・・版画なら版を取り出してもう一度印刷すればいいので、彫るのがめんどくさいですけどあまり変わりませんね。

写真、もっと用意したんですが、時間もなくなってきたし、書いていて飽きてきちゃいました。

今日はここまでにします。また明日!