昨日は「多面的機能支払交付金事業実施に関する説明会」に行ってきました。それにしても漢字混じりで21文字、ひらがなだと「ためんてききのうしはらいこうふきんじぎょうじっしにかんするせつめいかい」と35文字・・・長いなあ。

茨城県全体では449の組織

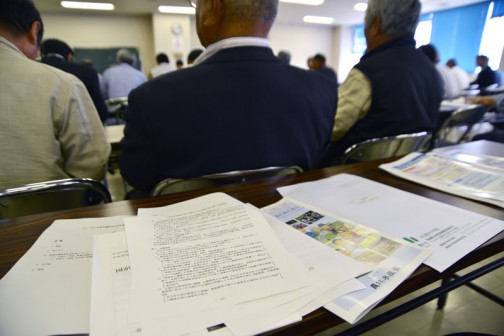

茨城県全体で449組織、水戸市の中では10組織から2014年度には37組織、そして2015年度には46組織となったそうで(聞き間違っていたらごめんなさい)大きな会場はぎっしりの人で埋まっています。

みんなの関心は書類の書き方

パンフレットや説明資料などが配られ、(内容は昨年とほとんど変わらないそうです)伝達事項や書類の書き方についての説明がありました。ただ、皆さんの関心事は自分の組織の書類の作成に集中していたようで、最後の質疑応答ではほぼそのあたりに質問が集中していたように思います。

当然今年も書類の戻しがありましたが、僕もようやっと今年あたりから全体としてこの部分は「何を書け」と要求されているか理解できるようになったくらいなので、「わかるわあ」と共感したのでした。

たくさんの資料があって、たくさんの書く場所があるので、個々の説明に時間を取られてしまい、全体としての「このように書くべし」というポイントがぼやけてしまうのでしょうね・・・

専門家を無料で派遣してくれません? 農水省のおサイフで・・・

組織が増えて、仕事が増えても行政側のメンバーはいつもと同じですし、一部に負担が集中しているような気がします。

そこで、国の補助金事業で行われているような、個別に専門家を派遣するような(無料)サポートをやってくれたら、担当者の負担も減るだろうし、各活動体の書記さんも喜ぶのに・・・なんてちょっと思いました。

活動組織のほうでも大きな会場では相談もしにくいですしね。

「公の仕事の一部を地域住民にやってもらおう!」という事業でもありますが、複雑でお約束の多い書類作成を「書類のプロ」ではない地域住民がやるのはハードルが高いです。

おいおい覚えてもらうにしても、ある程度の時間はサポートする必要があるのではないでしょうか? その上で仕事を覚えてもらったら、全体としての費用も抑えられるし、覚えた人を専門家として派遣したっていいじゃないですか!

書類の直しが減れば全体として事業もスムーズに行きます。どうですかねえ・・・きっと全国の書記さんが喜ぶと思いますよ!