金曜日のネットニュースに身近だった「トノサマガエル」が消えた…10年ぶり観測も「準絶滅危惧種」というタイトルの記事がありました。

滋賀県彦根市の彦根地方気象台で今年4月、10年ぶりに「トノサマガエルの初見」が観測された。

ということがニュースになっています。

毎年、桜の開花だの梅雨入りだの微妙で判断のつきにくい発表をしている気象台ですが、「トノサマガエルの初見」なんてことをやっているとは知りませんでした。

記事によれば「初見日」は、文字通り対象の動物を初めて見た日のことで、血眼になってその対象を探すのではなく、気象台から半径5キロ圏内をぶらっと歩いて見つかるということを基準にしているそう・・・

現在もトノサマガエルの観測を続けているのは全国58ある気象台・測候所のうち、半数以下の24施設になってしまっているそうです。

心配になって、ぶらっと僕の初見をしてきました

↑10数秒の動画。ボウフラだらけですが、ちゃんと居て安心・・・でも、こいつらただ単にU字溝に落ちて出られないだけなのかも。トノサマガエルは吸盤を持たないので垂直の壁は登れないんです

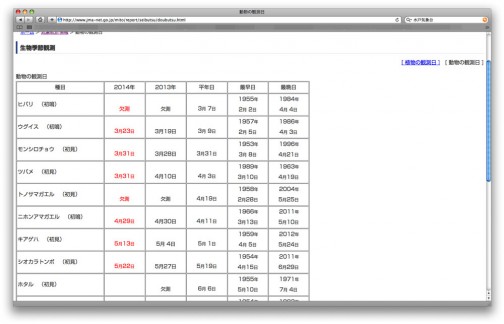

水戸の気象台はどうか調べてみた

すっごく目の効く人もいれば、ぼーっとしちゃうような人もいてばらつきがあると思いますが、(もしかして、代々引き継がれた「殿様EYE」なる技があったりするのかもしれません)欠測が何年も続けば観測対象から外されちゃうかもしれませんね。

そもそも探さなくても目に入るくらいのものを対象に選んでいるのに、欠測になっちゃったというのが問題です。

ほんのちょっとの隙間でいいと思う

草刈していても思うのですが、ほんのちょっとの隙をついてババッと生えて、そして別の植物にスペースを空けるように「また来年!」とパパっと枯れてしまいます。欲がないというか、ほんのちょっとの隙間しか要求していない感じです。

トノサマガエルだってほんのちょっとの隙間があれば今まで通りでいいはずです。

例えば

ニワゼキショウとネジネジの花のネジバナなんかそんな関係に思えます。

結局は人間次第なんでしょうけど

何となく生存競争というと生きるか死ぬかの戦争のように思えますが、考えてみたら彼らは競争であって戦争ではないのでちゃんとお互いのラインは残して競っているんです。

ですから、生きるために他の動植物を絶滅させrうというのは人間ぐらいなんですよねぇ・・・きっと・・・生きるためというよりは欲のなせる技か・・・

ビンボウカズラに家中絡まれちゃったり、葛みたいに侵略的にはびこってしまう植物もありますが、これはきっと人間の心の隙間か、欲にボーボー生えているんだと思います。

というわけで、今年はビンボウカズラを何とかそこそこに抑えたいです。(絶滅しない程度に)

shiroemodonさん おはようございます

幸せなことですよね!

僕は、トキだって旅行バトだってイナゴだってワンワンいたのに少なくなったり絶滅してしまっていますから

「あたりまえ」はちっとも「あたりまえじゃない」ということは頭に入れておきたいと思ってます

彼らは黙って静かに退場してしまうので、気がついた時にはもう遅いんですもん

後から膨大な国費をイナゴやトノサマガエルにつぎ込むことはないでしょうから・・・

とはいっても、何ができるって訳でもないんですが・・・

おじまさん おはようございます

茨城県の植物のレッドデータリストは写真付のPDFがあるのに

動物はそんな感じなんですね(差がありすぎる!)

写真の撮りやすい植物に比べて

ウロウロするカエルや昆虫は写真撮りにくいですもんね

個体の少ないものほど撮りにくいからなおさらです

トノサマガエルが他県では準絶滅危惧種だなんて、ちょっと信じられないですね。

当家に委託されているある圃場では田植えの際、アマガエルが殆ど見当たらずトノサマガエル祭り状態でした。今は、トノサマガエルのオタマジャクシが田んぼの中で大量に泳ぎ回っていますよ。

土地が変われば作物の栽培法も変わりますが、生き物の生態系?もそこまで変化するものなんですね。

こんにちは。

我が家の庭の手入れの悪い芝生は、今、ネジ花が満開です。

(いつもネジ花が咲き終わるのを待って、葉刈りをしています。)

茨城県版レッドデータブック,とても不親切な記載に感じますが,以下のURLで確認できます。

トノサマガエルは何の指定もないようです。

http://www.pref.ibaraki.jp/kankyo/03chojyuhogo/choj_redbook03.html