休みの日は見に来る人も少ないので今日は趣向を変えて・・・国立科学博物館で開催されていた、明治150年記念、日本を変えた千の技術博という特別展で見たものいろいろ・・・その19です。

明治改元から150年、そして2019年に予定される改元。

時代が転換するこの機会にあわせて日本を大きく変えていった科学・技術の成果が一堂に集まります。

日本各地の大学・研究機関や企業などから、

600を超える点数の貴重な科学・技術の遺産が上野の国立科学博物館に大集合!

科学者・技術者の発明・発見にまつわるエピソードや世相、関連する写真などを合わせ、

“日本を変えた千の技術”をたっぷりと紹介していきます。

中でも、「重要文化財」や、「化学遺産」、「機械遺産」、「情報処理技術遺産」、

「でんきの礎」、 「未来技術遺産」に認定された約50点の資料は特に注目です!

もう終っちゃいましたけどね。

第6章「生命に関わる技術」

日本の化学研究は、東アジア特産の天然物の研究によりいち早く世界レベルに達し、世界的な医薬品の開発やノーベル賞へと結実しました。日本の伝統的な産業である養蚕や稲作は、明治期になると科学的な品種改良が取り入れられ、大きく進歩しました。現在では、遺伝子技術を応用した品種改良が進められ、新たな展開を見せています。

とあります。ただし、その技術による成果品は粉や液体でしかなく、機械類と違って見えにくいです。

日本の特色を活かして世界一流に

日本の有機化学研究は、欧米では入手しにくい日本ないしアジアに特産の天然物を研究することで発展してきました。

東北帝国大学の眞島利行は、うるしの成分「ウルシオール」を研究し、日本の有機化学を世界レベルにしました。

天然物化学の研究は、生命現象の分子レベルで解明進め、2008年度ノーベル化学賞を受賞した下村脩博士の緑色蛍光タンパク質(GFP)の発見にもつながっていきます。

とあります。化粧品にはサメから採れたスクアレンが・・・などと欄外のカイコにも言わせています。日本の有機化学研究が、欧米では入手しにくいという部分がキモの「日本ないしアジアに特産の天然物を研究することで発展してきた」というところ、知りませんでした。オリジナリティというか、他の人が手を付けていず、しかも身近なテーマを選んだというところに勝因があったのですね。これは有機化学研究に限らず、いろいろなことに言えますよね。

眞島利行

日本の天然物有機化学を大きく発展させた眞島利行は“りこう”とよばれることが多い。しかし、本名は「としゆき」である。眞島自身の回想によると、幼い時は“としゆき”と読んでいたが、年をとってもいないのに“トシユキ”とは縁起でもないので、論文を書き始めてから“Rikō”とローマ字で書くようにしたと述べている。

その左隣はコラム

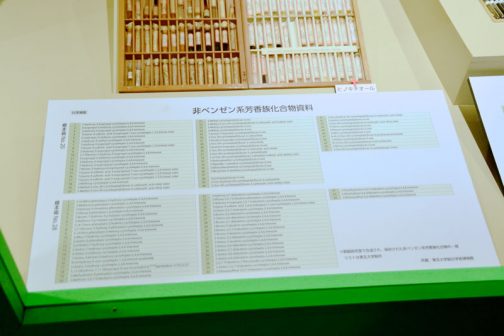

野副鐵男のヒノキチオール研究:非ベンゼン系芳香族化合物

眞島利行の弟子のひとり、野副鐵男は、戦前から戦中の台湾赴任中にタイワンヒノキから発見した「ヒノキチオール」の化学構造を戦後に帰国してから研究した。これが七員環構造をもつ特異な芳香族化合物であることを示し、「トロポノイド化学」という新しい分野を築いた。よく知られたベンゼンなどの芳香族化合物は六員環構造(亀の甲)をしている事が多い。

とあります。習ったのかもしれないですけど、すっかり忘れてしまっている化学の構造・・・全部亀の甲だと思っていたら七員環という構造があってビックリ。忘れっぽいということは何度でも驚けてそれはそれで悪くないです。

そんなことより七員環でビックリしていたら、三、四、五、六、七、八、九員環まであるそうで、世の中単純じゃないです。

世界の科学者が驚く!

7角形をした不思議な化合物「ヒノキチオール」の発見

と書いてあるのですが、どこに注目していいかわからないです。

遠藤章博士の世界的特効薬「スタチン」の発見

天然物化学の伝統は現在でも引き継がれ、遠藤章博士は、約6,000株のカビとキノコを調べて生体内のコレステロール合成反応を阻害する物質「コンパクチン」(別名「メバスタチン」)を発見し、高コレステロール症の治療薬「スタチン」の開発に結びつけた。「スタチン」は世界中の多くの患者に使われている。

辻本満丸の油脂研究

東京工業試験所(現・産業技術総合研究所)の辻本満丸は当時、日本の重要な輸出品であった魚油や肝油に関連して海産物や動物、植物などから採れる油脂の成分分析を精力的に行ない、数多くの油脂を発見した。なかでも、1906(明治39)年にサメの肝油中に発見した炭化水素の化学式を1916(大正5)年にC30H50と決定して、「スクアレン」と命名した。これは世界中に先駆けた油脂研究であった。

そういったものだけ並べているのであたりまえなのでしょうが、何となくカラダにいい的な天然物を特定した研究ばかりこんなにあったのですね。

ちょっと地味すぎて飽きてしまいました。今日はこれでおしまいにします。また明日!