今日も昨日の続き、「JA&クボタ アグリンピック」で見た、鉄コーティングした種もみを直接田んぼに播いてお米を作る方法のお話その3です。

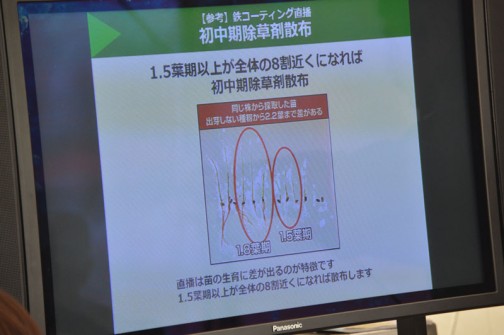

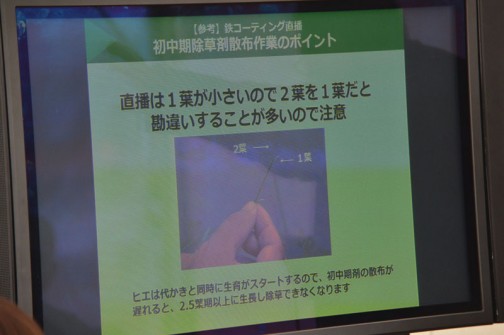

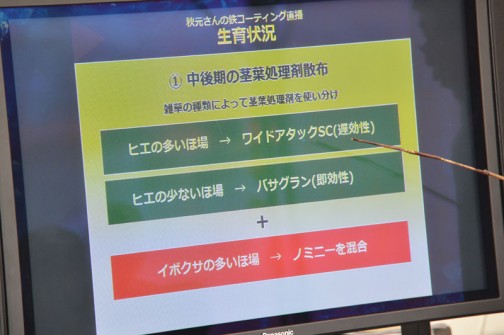

手厚く管理されているとは言え、稲を田んぼに直接播くということは、当然他の雑草と「ヨーイドン」の競争なわけで、ワイルドな雑草たちとおぼっちゃまの戦いじゃあそのままでは勝ち目がありません。

そんなわけで、雑草には神経を使うのだと思います。そもそも稲を苗床で育てるメリットって、おぼっちゃまである稲をある程度大きく育ててから社会に出してあげる・・・「小学1年生のクラスに6年生の稲を編入させればいじめられないだろう」そんな意味合いが元々あるんだろうな。

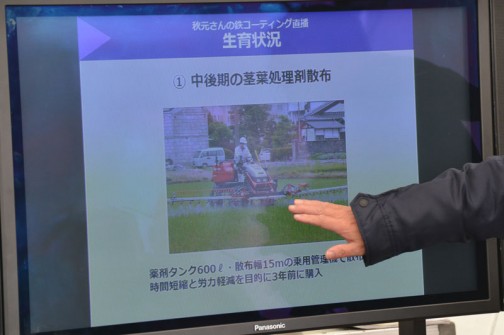

というわけで、まだまだ雑草との戦いは続くみたいです。もうつまんなくなっちゃってると思いますが、始めてしまったので続けます。

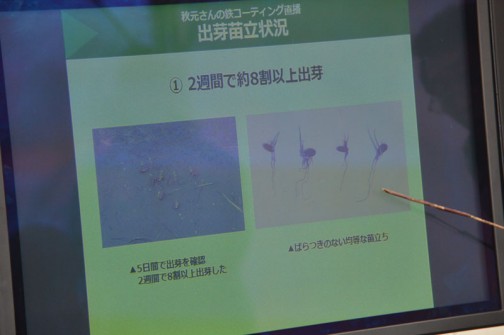

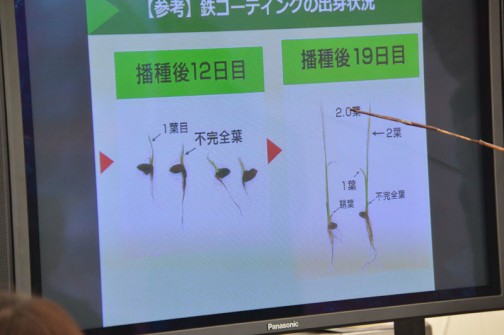

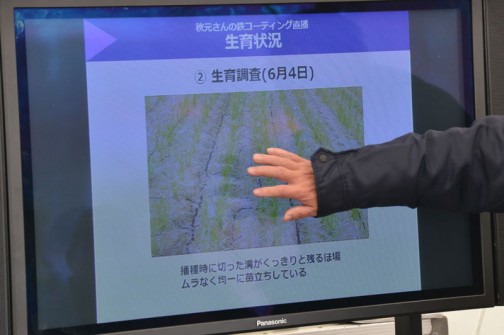

テスト通りの結果が出ているということですね・・・それにしても、種が上から見えるのは新鮮です。

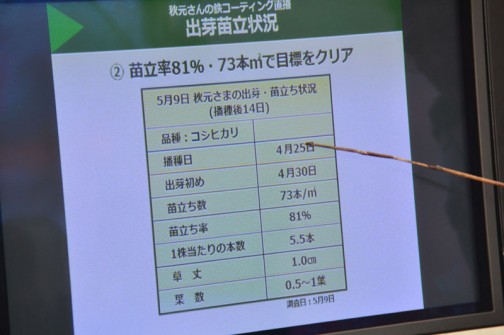

播種後2週間で81%ちゃんと数えたんですね・・・草丈は1センチですから上から見たら見えるか見えないか・・・そんな感じでしょうか。

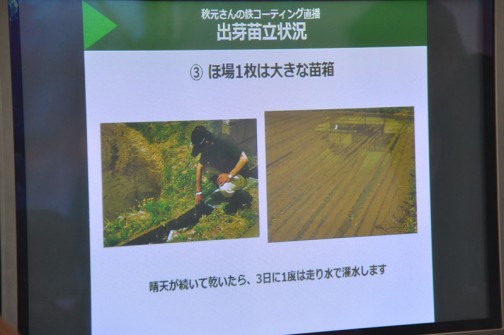

「走り水」って何だろ? 右の写真がそれを表しているんだろうなあ・・・溝を伝って水が流れるというか溜まるくらいの水量ということ?

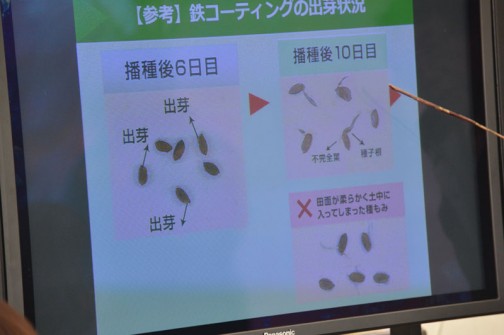

埋まっちゃった種は根っこばかり出てきちゃうんですね・・・

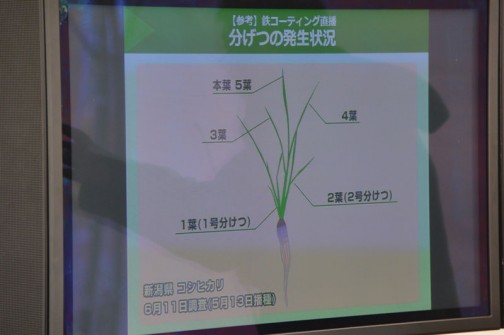

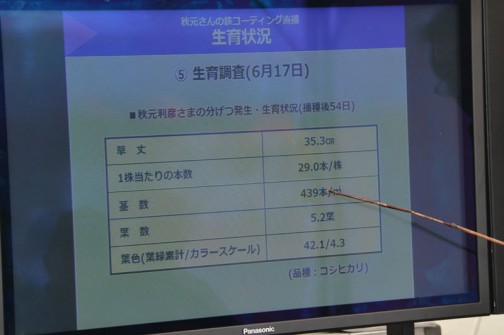

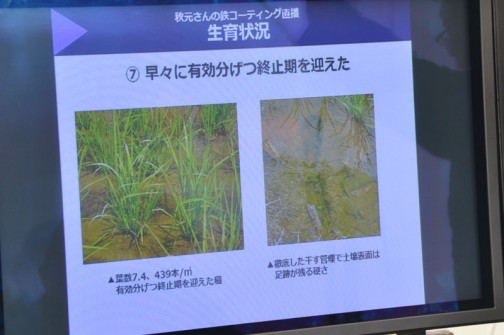

種を播いてから40日弱という感じでしょうか? すると、下の写真、普通に田植えをしたコシヒカリの田植え後36日経過の感じとそんなに変わらないように思えます。

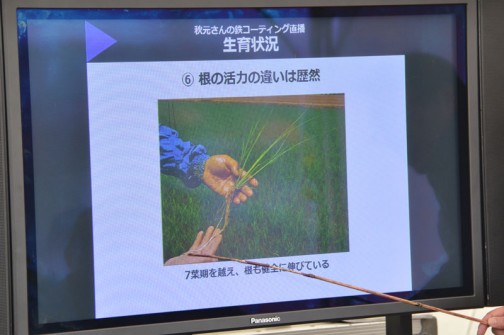

講師の先生は根の活力を何度も強調していました。移植の稲の根元が白いのは、田植機で植える時に土に刺すので、土に潜っている部分がどうしても白くなるのだそうです。

逆に鉄コーティングの稲の根元が青いのは、種を播く時にポトッとそのまま播くので、根元が外に出ていて日光を浴びるからだそうです。

水管理と雑草との戦いがポイントなわけですね・・・申し訳ない・・・何か鋏むかもしれませんが、続きます。