今日は保全界活動の日です。蕎麦の実を挽くことになっているのですが、集落センターに行ってビックリ!トラックに不思議な木製の物体が乗っていて、それをみんながおろしています。聞くと、唐箕(とうみ)というものだそうです。見れば見るほどよく出来ているこの唐箕(とうみ)、「いつ頃のものですか?」と聞くと、「どこかに書いてあっぺ」。

そういえば、種まきゴンベの時もそうでした。このときはマジックで書いてあったのですが、昭和58年、今なら28歳でした。こうやって購入年月を書いておく・・・というのは大変興味深い、なにかタイムマシンのような効果をもたらしてくれます。

みると、墨で「1933年」「昭和八年」!!!!もう、これは反則です。リーサルウェポン!年代物の唐箕は、1933年(昭和8年)酉(とり)年生まれの御年78歳なのでした。

ウィキペデイアによると、

唐箕(とうみ)とは、収穫した穀物を脱穀した後、籾殻や藁屑を風によって選別する農具である。

また、ちょっと長いですが、引用すると

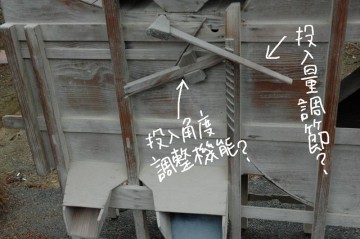

唐箕の上部に配した漏斗から少しずつ穀物を落下させ、そこに横から風を送って藁屑などの軽いものを吹き飛ばすのが基本的な原理である。

落下させる穀物の流量を調節する弁が漏斗の下部に配置されており、穀物が落下しないように止めることも出来る。漏斗の下には穀物を唐箕の外に取りだす樋が2本配置されており、風に飛ばされずに重力で真下に落下した穀物を受けとめる樋が一番樋、風によって少しだけ横に飛ばされる、しいな等の軽い穀物や、選別の不完全なものを受けとめる樋が二番樋とそれぞれ呼ばれる。藁屑、籾殻、蕎麦殻、豆殻等の軽いものは、風に乗ってそのまま機外に排出される。

使い方は、風車を回転させるクランク状のハンドルを右手で回転させながら、左手で漏斗から落下する穀物の流量を調整するのが基本である。良好な選別を得るためには、風車の回転数と落下させる流量の調整にある程度の熟練を要する。

黎明期から唐箕は木製であったが、近年では薄鉄板で作られた唐箕が市販されており、風車を電動モータで駆動するものもある。

この脱穀した穀物を風選する原理は、脱穀と選別を同時に行う自動脱穀機にも応用され、現代のコンバインやハーベスター等の農業機械の脱穀機にも、穀物の最終的な選別機構として使用されている。これら現代の脱穀機においても、選別の済んだ穀物を一番、選別が不完全で再選別を要する穀物を二番と呼ぶのは唐箕の名残りであり、風選の風を発生させる風車を唐箕ファンと呼んだりする。

とあります。基本的には現在あるものと手動であることを除けば、変わりがないそうで、性能についても同じく変わりがないそうです。