柚子とりに続いて、「とり」つながりで今日は「うなぎとり」のお話です。

川べりにIさんの軽トラを見つけたので(Iさんが船を繋いでいる場所です)ちょっと降りてのぞいて見ました。ちょうどお昼時であがってくるところでした。「こんなのしかとれなかった」と小さなウナギを見せてくれました。ウナギが食べたくなって、ウナギとりと川エビとりに出かけていたのだそうです。(川エビはかき揚げにして食べるそうです)

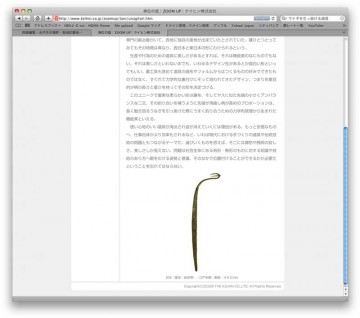

ウナギをとる道具を見せてもらいました。鋼でできた不思議な道具。ただ、水底を引きずって潜っているウナギを掛けるのだそうです。

「返し」がついていないので、引っかかったウナギに水の抵抗がかかるように引き上げないと、逃げられてしまうそうですが、胴の直径が3センチほどのものでもちゃんと上げられるそうです。また、ゴミが引っかかった時はゴミのように、ウナギがかかった時はちゃんとウナギのように手応えがあるそうです。

長くなるので畳んでおきます。「続きを読む」のリンクをクリックして、下に開いてみてください。

この道具、ちょっと調べてみたらなぜか大きな運送屋さんのコラムに出ていました。ここでは「ヤス」と呼ばれています。このウナギとりが「四谷怪談」の小道具として使われていると書いてあるのですが、どんな場面で使われているのかな?気になります。

居るか居ないかわからない水底を、ただひたすら引っ掻くなんて非効率だとも思いましたが、よくよく考えてみれば、涸沼川で盛んなシジミ掻きだって同じようなものです。人間の経験や想像力でいくらでも確率を上げることができるんです。単独でいるウナギ、ほとんど動かないシジミ、どちらも魚群探知機でも見つけられないでしょうし、居所を当てるのは経験と勘しかないんですよね。

エサや仕掛けのいらないこのシンプルな道具で、ウナギが食べたくなったら、自分の家から歩いて行けるようなところに繋いだ船で捕まえにいき、(捕まるとは限りませんが)自分の作った米や野菜を食べる。なんだかすごーく贅沢な感じがしてうらやましくなりました。

ただし、捕まえるのは大好きでも自分で食べるのはイヤなので、(ホタルイカを大喜びで掬っても一匹も食べなかったし、ニジマスやイワナを釣ったことはあっても食べたことありません)食べてくれる人がいる場合限定ですね・・・僕の場合。

あっ! 決まりなんですね

かつやさん お返事ありがとうございます

エサも仕掛けもいらないすごい道具だと思ったのですが

使うフィールドがないということですか・・・

はい、お答えします、漁業共同組合の条例でこの漁具を、使用しますと違法になり 下手をすれば罰金漁具没収らしいです! 遊漁券 鰻鎌 ないかな?

鰻鎌というのですか・・・・

近所で使用可なのか使用不可なのか僕にはわからないのです

使用禁止というのは、危険とかそういう理由でしょうか?

それとももしかして捕れすぎてしまうとか、そんな理由なのでしょうか・・・

あけましておめでとうございます。のらさん 鰻鎌 ご存じで、ボクの家の近くは、この漁具 使用禁止らしいです!どこか使用出来る所有りますか? あったら ウォンテツト もちろん賞金お出しします♪

かつやさん あけましておめでとうございます

そうですか!使ってみました?

気が向いたら写真送ってくださいね

ボクの家に有りますよ!

そうです!はじめのうちはそんなもので穫れるのか半信半疑でしたが

昔からあるもので、しかもちゃんと穫れるのを見てからは

考え方が変わりました

納屋、入れられる道具も合理的ですが

入れる納屋自体合理的の代表です

日本の風土とその使用法に合ったとてもすばらしい「小屋」です

どの国でも作業のための「小屋」はオリジナリティと工夫のカタマリに思えます

いつか農家の入れ物と入れられる物のレポートしたいです

お宝がたくさん眠っているでしょうし

うかうかしているとなくなってしまいますから・・・

この道具、我が家の昔の納屋で見た。建て直して、どこかにいったけど。記憶では、先はえびぞりになっていた。鉄の軸の部分で泥の中を包丁切りして、異物(うなぎ)は、先の三本程の錐状の物で引っ掛ける。単純だけど、合理的な、道具ですよね。