あ!目についたのは大きな面積を占めていた販売部分ではなく、その下のすごく小さな部分だったんですけどね。「1966年 世界初の量産自脱型コンバイン HD50」ワクワクする言葉じゃないですか!

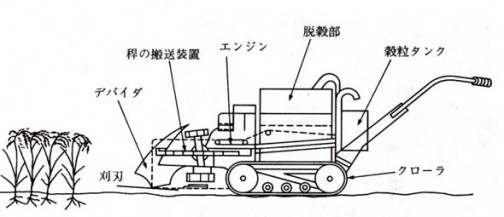

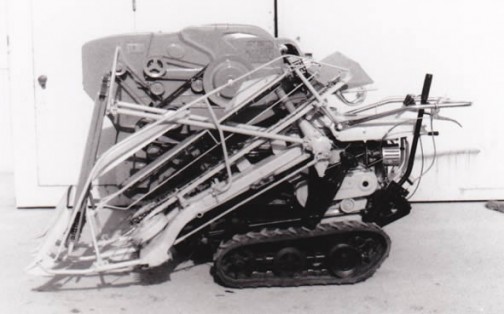

写真から大きさはわかりませんが、バインダーに何か機械がくっついた(自脱部分なのかな?)ような形をしています。調べてみると、まず産業技術史資料データベースというのが見つかりました。

「S42年7月から生産、販売を開始し、つくるはしから売れていった。小型軽量(580kg) で、価格も小売り50万円と手ごろであった。」すごく生々しい記述です。こういう書き方、よく見ますけど一体誰の言葉なのかすごく興味があります。

ことばのロンダリングというか、こういうのってだれか個人が言ったことだと思うのですが、それを「つくるはしから売れていった」とか「手ごろであった」と書くことによって大勢の感じたことになっていくような感じ・・・

悪いことと思うわけではなく、インタビューされた人の「よく売れたねえ」とか「手頃だったからじゃない?」なんていう言葉が書き言葉の「つくるはしから売れていった」とか「手ごろであった」になり、流れを代弁する形になっていくのがなんだかおもしろいです。

どちらも愛媛県松山市の井関農機展示館にあるもので、別の機体みたいですね。背景が違うし・・・

更に検索してみると、発明協会というところがやっている「戦後日本のイノベーション100選」というのが見つかりました。インスタントラーメンやウォークマン、新幹線やウォシュレットなど、おなじみのものが並んでいます。

ただ、朝は時間がないのですっとばしてHD50を・・・

更に調べていると本家本元の井関農機のページでこんなものを見つけました。『井関農機 自脱型コンバイン50周年 DIGITAL GALLERY』