今日はなんとなく近所に生える植物の話です。

先日のタカキタの細断型ホールクロップ収穫機、WB1040DX稲刈りを見ていた時に・・・

先日のタカキタの細断型ホールクロップ収穫機、WB1040DX稲刈りを見ていた時に・・・

水路に水草が浮いているのを見つけました。

水路に水草が浮いているのを見つけました。

葉っぱの数が多いような気もしますが、シャジクモの仲間でしょうか・・・

葉っぱの数が多いような気もしますが、シャジクモの仲間でしょうか・・・

Wikipediaによるとシャジクモ(車軸藻、学名:Chara braunii)は、車軸藻綱に分類される藻類。湖やため池などに生育する。

となっています。

そういえば2013年にはエビモと思われる水草も生えていました。これ、今どうしているんだろう・・・

そういえば2013年にはエビモと思われる水草も生えていました。これ、今どうしているんだろう・・・

こんな感じの水草です。エビモはウィキペディアによると

こんな感じの水草です。エビモはウィキペディアによると

エビモ (Potamogeton crispus) は、ヒルムシロ科ヒルムシロ属の水草。縮れた葉を持つ。

分布

南米以外の世界各地に分布する。北米では五大湖などに侵入し、侵略的外来種として扱われている。湖沼やため池、河川などに生育。水質汚濁には強い。とありました。花も咲くそうです。

さらに記憶を辿ると、水路にホテイアオイがビッチリ・・・なんて時もありました。これは2010年の写真です。

さらに記憶を辿ると、水路にホテイアオイがビッチリ・・・なんて時もありました。これは2010年の写真です。

ホテイアオイの花、結構きれいでしたね。今は水路で見かけることはありません。

ホテイアオイの花、結構きれいでしたね。今は水路で見かけることはありません。

そういえばヒシも見かけませんねえ・・・これは2012年の写真です。

そういえばヒシも見かけませんねえ・・・これは2012年の写真です。

用水路のあちこちに、このようなヒシの群生が見られたものですけど、除去したのでしょうね・・・

用水路のあちこちに、このようなヒシの群生が見られたものですけど、除去したのでしょうね・・・

↑ヒシの用水路にカメラ突っ込んで、下がどうなっているのか見ましたっけ・・・

さらに思い出してみると、スライドモアを使わず、手刈りしていた時はノカンゾウもこんな感じで咲いていました。2011年の写真です。

さらに思い出してみると、スライドモアを使わず、手刈りしていた時はノカンゾウもこんな感じで咲いていました。2011年の写真です。

2019年。機械の刈り残し部分の中にノカンゾウがあるのがわかるでしょうか?

2019年。機械の刈り残し部分の中にノカンゾウがあるのがわかるでしょうか?

機械で刈るようになってからノカンゾウは畦部分から次第に稲のほうに押しやられてしまっています。稲穂と一緒に揺れるオレンジの花。

機械で刈るようになってからノカンゾウは畦部分から次第に稲のほうに押しやられてしまっています。稲穂と一緒に揺れるオレンジの花。

それから、今すごくアクセスが多いナツズイセンも2016年以来確認していません。(タイミングが悪いのかもしれませんけど)

それから、今すごくアクセスが多いナツズイセンも2016年以来確認していません。(タイミングが悪いのかもしれませんけど)

水辺の際、スライドモアが届かないあたりに生えています。ナツズイセンはウィキペディアで調べてみると

水辺の際、スライドモアが届かないあたりに生えています。ナツズイセンはウィキペディアで調べてみるとナツズイセン(夏水仙、学名: Lycoris squamigera)は、ヒガンバナ科ヒガンバナ属の多年草である。

和名は、葉がスイセンに似ていて、花が夏に咲くことから。また、花期に葉がないことから、俗に「裸百合」とも呼ばれる。

地下に鱗茎を持つ。

秋から翌年の春にかけてスイセンに似た葉を出す。

8月中旬から下旬に鱗茎ひとつに対して1本、60cmほどの花茎を伸ばし、ピンク色の花を咲かせる。花茎が伸びる頃には葉は残っておらず、花茎と花だけの姿となる。

訂正です!

訂正です!

写真を確認したら、去年(2018年)水路脇でナツズイセンを確認していました。

これまでの話を受けて大場町島地区の絶滅危惧種、日本ハッカに続きます。野生のハッカのバックアップとして庭の隅に植えている日本ハッカなのですが、これは2017年の写真です。

これまでの話を受けて大場町島地区の絶滅危惧種、日本ハッカに続きます。野生のハッカのバックアップとして庭の隅に植えている日本ハッカなのですが、これは2017年の写真です。

毎年最初の草を刈った後このようにたくさん出てきていました。

毎年最初の草を刈った後このようにたくさん出てきていました。

2018年の去年だってかなり生えていたんです。

2018年の去年だってかなり生えていたんです。

ところが2019年の今年、シーズン初めの草刈りを仕事が忙しかったので少し遅らせたせいかもしれません。ほんの数株しか出ませんでした。

ところが2019年の今年、シーズン初めの草刈りを仕事が忙しかったので少し遅らせたせいかもしれません。ほんの数株しか出ませんでした。

たったこれだけです。

たったこれだけです。

草刈りのタイミングが少しズレたり、水路を塞ぐので撤去したり、草刈りをする機械が変わったり・・・ほんのちょっとの人間の変化に、植物がすごく反応しているのに驚かされます。

今どんなに茂っていても、ヒトを含めた環境がちょっと変わっただけで次の年はわからない・・・そんな気がします。

今僕が目にしている光景は「それしかない!」というバランスの上に成り立っていて、次の年はまた別のバランスの上にある。そういうことなのでしょう。

今日はこんなところです。また明日!

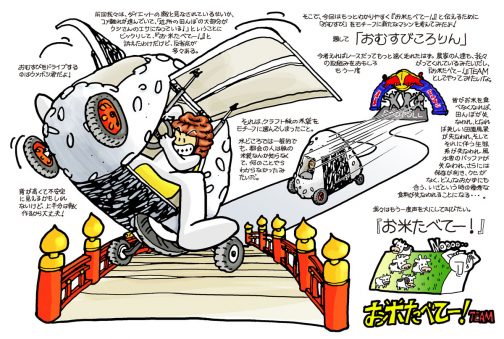

レッドブルボックスカートレースで走ります!「お米たべてー!」TEAMに1票お願いします!

前回、「都会の人にはクラフト紙の米袋がピンとこなかった」という反省点を元に、誰もがひと目でわかる「おにぎり」「rice ball」で訴えます。今回「お米たべてー!」TEAMのカート名は『おむすびころりん』。地震で物資の輸送が止まっても保存の効く米は有効です。みんながお米を食べなくなって、田んぼがなくなってしまったら、非常時だって困ります。一人一人が一日おにぎりを一つ食べるだけだってかなり違うはず。というわけで、現在受付中の人気投票で「お米たべてー!」TEAMに投票をお願いします!

前回、「都会の人にはクラフト紙の米袋がピンとこなかった」という反省点を元に、誰もがひと目でわかる「おにぎり」「rice ball」で訴えます。今回「お米たべてー!」TEAMのカート名は『おむすびころりん』。地震で物資の輸送が止まっても保存の効く米は有効です。みんながお米を食べなくなって、田んぼがなくなってしまったら、非常時だって困ります。一人一人が一日おにぎりを一つ食べるだけだってかなり違うはず。というわけで、現在受付中の人気投票で「お米たべてー!」TEAMに投票をお願いします!

上の記事とゆるく関連しているほかの記事: