戻ってきたので約束通り続きを・・・更に行くと八卦堂というものがある

その時はよくわからなかったんだけど・・・

拡大してみたら読めました。八卦堂の中に弘道館記碑という大事なものが納められていたんですね!

弘道館記碑とは

旧弘道館は江戸時代の水戸半の藩校の跡で、一部が国の特別史跡に指定されています。

弘道館は名君として知られる第9代藩主徳川斉昭(烈公)が藩政の改革の重要施策の一つとして解説しました。

藩校として全国一の規模を誇る敷地内には、学問を学ぶ文館、武術を修練する武館、医学館、天文台、馬場、調練場などがあり、総合的な教育機関といえるものでした。その建学の精神は、天保9年(1838)に斉昭の名で公表された弘道館記に「忠孝一致」「文武一致」「学問事業一致」「神襦一致」「治教一致」の5つの方針として示されました。

これは君主への忠義と親への孝行、学問と武芸、学問とそれ以外の諸事業、神教と儒教、政治と教育、それらは皆それぞれ一致するものであって、一体のものであるとしています。

その文章は斉昭が裁定し、領内の真弓山(常陸太田市)で産出する、寒水石と呼ばれる大理石に刻まれました。これが弘道館記碑です。

「弘道館」は神社もあるしミッション系の総合大学、もしくは学芸と武芸を備えた人材を育成するための警察学校か士官学校みたいなものだったのでしょうか?

それと、真弓山(常陸太田市)登ったことあります! あそこでダンプがバンバン運んでいた真っ白で、ちょっと赤茶の色の入った石は江戸時代から掘られていた大理石だったんですね・・・驚きました。

被災と修復

昭和20年(1945)の空襲で焼夷弾が八卦堂を直撃し、八卦堂は全焼、弘道館記碑の碑身(碑文の刻まれた石)は倒れることはありませんでしたが、亀裂や欠失、表面の浮き上がりを生じるなど大きな被害を受けました。

戦後は露天にさらされていましたが、昭和28年(1953)に八卦堂が復元され、このとき弘道館記碑の碑身は両側面・上面・背面を厚さ45cmのコンクリートで包まれ、台石は側面を厚さ約26cm、上面を約10cmのコンクリートで覆われ、保護されました。

昭和47年(1972)には、碑身の修復として、1:背面を除くコンクリートの除去、2:碑身表面の剥離止めに樹脂溶液を塗布、3:表面の浮き上がった部分の下の空隙に樹脂を充填、4:正面左上の欠失箇所を樹脂で整形、5:亀裂に樹脂を充填、6:側面・背面のコンクリート部分はFRP(繊維強化プラスチック)で包んで補強して樹脂で塗装、がなされました。

ただの石でも意思を刻むと後世に残ることもある

「後世にまで残るように」と石で造ったのでしょう。しかしまさか焼夷弾の直撃にあったりするとは思わなかったでしょうね。

ただの石ならそのままどこかへ行ってしまったと思われますが、理念を刻んだ石なので後世の人が更にそれを残そうと修復して、露天にあったものをもう一度屋根の下へ納めようと動いてくれました。どんなに丈夫な石でも、人が残そうと思わないと残っていかないのだなあ・・・と思いました。

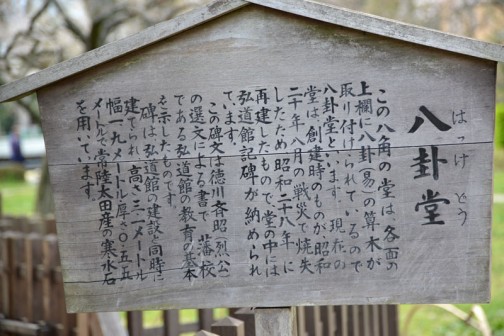

八卦堂

この八角の堂は、各面の上欄に八卦(易)の算木が取付けられているので八卦堂といいます。現在の堂は、創建時のものが、昭和20年8月の戦災で焼失したため、昭和28年に再建したもので、堂の中には弘道館記碑が納められています。

この碑文は徳川斉昭(烈公)の撰文による書で、藩校である弘道館の教育の基本を示したものです。

碑は、弘道館の建設と同時に建てられ、高さ3.1メートル、幅1.9メートル、厚さ0.55メートルで常陸太田産の寒水石を用いています。

水戸の梅の起源はこんなところに・・・

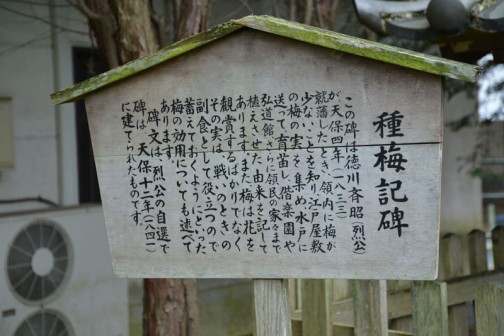

種梅記碑

この碑は徳川斉昭(烈公)が天保4年(1833)就藩したとき、領内に梅が少ないことを知り、江戸屋敷の梅の実を集め、水戸に送って育苗し、偕楽園や弘道館、さらに領民の家まで植えさせた由来を記してあります。

また、梅は花を観賞するばかりでなくその実は戦いのときの副食として役立つので蓄えておくようにといった梅の効用についても述べてあります。

碑文は、烈公の自選で碑は天保12年(1841)に建てられたものです。

水戸の梅はあとから殿様によってもたらされたものだったんだ・・・しかも非常食として・・・

更に奥には弘道館鹿島神社がある

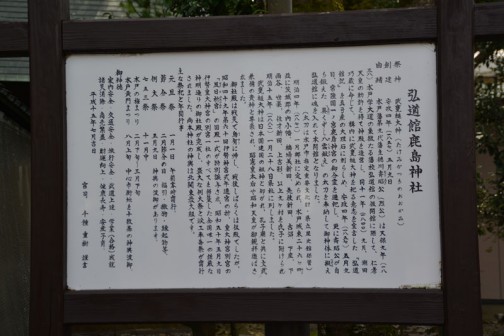

弘道館鹿島神社

祭神 武甕槌大神(たけみかつちのおおかみ)

創建 安政4年(1857)5月9日

由緒

水戸藩第9代藩主徳川斉昭公(烈公)は天保9年(1838)水戸学大道の象徴たる藩校弘道館の仮開館に際して、仁孝天皇の勅許を得て神殿を造営し、同11年(1840)9月、潮田巧蔵に命じて、構内に武甕槌大神を祀る意思を宣言した「弘道館記」を真弓産の大理石に刻らしめ、安政4年(1857)5月9日、常陸国一ノ宮鹿島神宮の御分霊を遷祀し、更に斉昭公が自ら鍛えた「葵くずし八雲鍛え」の太刀を奉納して御神体に擬え弘道館に魂を入れて本会館となりました。(太刀は水戸市指定重要文化財・県立歴史館保管)

明治4年(1871)1月郷社に定められ、水戸城東26カ町並みに茨城郷の内小幡、橋場美新田、先後新田、古沼、下座、下雨谷、世楽、佐才新田、上吉影、以上9カ村を氏子に就けられ明治15年(1882)1月28日県社に列しました。

御社殿は戦災で烏有に帰し、先後しばらく仮殿でしたが、昭和49年第60回伊勢神宮式年遷宮の折、皇大神宮別宮の「風日祈宮かざひのみのみや」の旧殿一式が特別贈与され、昭和50年5月9日伊勢神宮皇大神宮の別宮一社のすべてを移築した全国唯一の荘厳な神明造りの御社殿が完成し、盛大な例大祭と竣工奉告祭が齋行されました。尚本神社の神輿は北関東最大級です。

なんと社殿は伊勢神宮の一部だったとは! 「式年遷宮」まだ使えるのにまた造るとはもったいないなあ・・・と思っていたのですが、こういう「おさがり」があったのです。

全国各地に散らばる神の端末に材料や道具を供給するという意味もあったんですねえ・・・こういう事があるとありがたさも倍増です。

kobassanさん おはようございます

吐玉泉(とぎょくせん)、聞いたことはあるのですけど、見たことはないんです

何で知っているかというと

2012年の水戸芸術館の

「Gerda Steiner & Jorg Lenzlinger Power Sources ー力が生まれるところ」展示で

茨城各地の水を使ったドロップペインティング「The 4 Waters」という作品で見たからです

袋田の水、大子町の温泉、偕楽園(吐玉泉)、涸沼の水を使っていて

確か吐玉泉は左から三番目・・・涸沼が一番汚かったのが印象的でした

今気がついたんですが、大理石って石灰岩のことでしたっけ・・・

筑波のほうの固そうな石ばかり見ていたので、てっきりそんな石かと思い込んでいました

石灰岩というとちょっと柔らかそうで

水による浸食で、4回は交換したというのもわかるような気がします

焼夷弾が当たったら確かに割れちゃいそうです

noraさんお晩です

偕楽園の竹林近くにある吐玉泉(とぎょくせん)ご存知ですか、あの泉の周りを囲っているのが寒水石です。

寒水石の良さが解る場所だと思います。

水による浸食で、4回は交換したそうですから寿命は50~60年でしょうか。