ピクニックで見つけた「植物遺産」その2です。元葉っぱか、それとも団扇の骨か・・・謎の残骸が雪もすっかり溶け、新緑の山中に多数。

以下は冗談ですけど・・・

しょくぶついせき【植物遺跡】

(1)過去の植物の営為の跡が残されている場所。遺構・遺物のある場所。植物遺跡学では抜け殻・乾燥殻・殻塚・廃棄跡など、土地に固定されず、うつろいやすく一瞬の様相をさす。

(2)もともと樹木ではない植物は枯れてしまったら、元の姿は想像しがたいものではあるが、その中でも特にヘンテコリンで想像力の働く枯死した植物を「植物遺跡」と言う。

ウバユリと一緒に突っ立ってるのでより謎が深い

う〜ん・・・花火の化石って案はなかなかいいな!色々想像できます

色々彷徨ううち、シシウドの仲間ではないかと・・・

ウソはいけませんが、ホントにそう思ったんだからその点は本当です。これ、シシウド(例えばミヤマシシウドとか)の仲間じゃないでしょうか?シシウドが咲かせる花の残骸と考えると合理的です。

さらに、まわりにはシシウドの仲間の新芽がいっぱい! かなりいい線行ってるんじゃないかと思います。

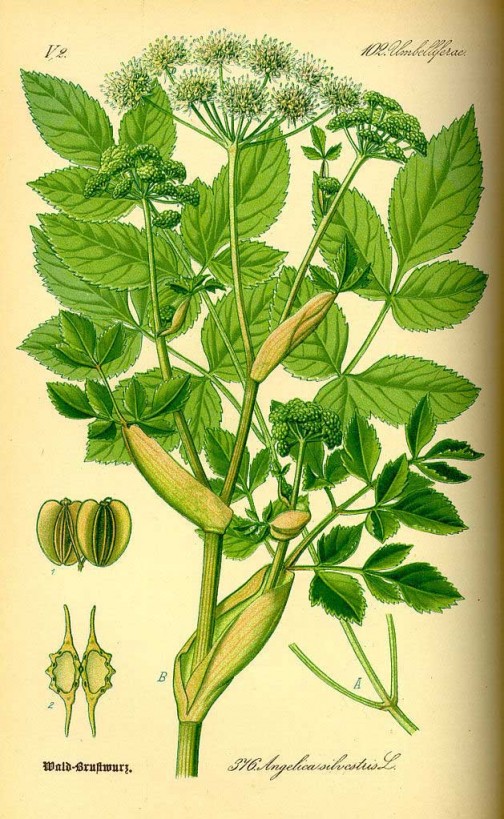

ウィキペディアによるとシシウド属は

シシウド属(シシウドぞく、Angelica)は、セリ科の属のひとつ。アンゼリカともいう。

特徴

北半球の広い範囲に分布している越年草または多年草。葉は羽状複葉か3出羽状複葉で、花は複散形花序になり、花弁は基本的に白色で、ときに紫色、緑色がある。果実は扁平になり、分果の側隆条が翼状に広がる。

ヨーロッパを中心に、古くから薬用・食用のハーブとして用いられている。日本に自生するシシウドやアシタバをはじめ、世界に80種ほどが知られている。本州、四国、九州の、日当たりのよい山地に生える、草丈2-3メートル前後の多年草。8-11月に、散形に密集した白い花を付ける。根は薬として独活(ドッカツ)と呼ばれ、掘り起こした根を洗浄して陰干しし、煎じて頭痛薬や、薬酒、風呂に入れて用いることがある。味は苦く独特の強い風味がある。和名は、強剛な草なので、冬場にイノシシが掘り返して食うのに適していることからついたという。

と、ありますよ!

なんと! アンゼリカってシシウドの仲間だったんだ! 僕はてっきりフキなんだと思ってました。

辺りにたくさん出ているシシウドの新芽

花はこんな感じらしい

種はこう