昨日の代かきシーン収集のオマケです。土地には土地自身(地面に人格はないかもしれませんが・・・)が持っている記憶や面白い話があります。今日はそんな話をひとつ。

昨日はこんな話を紹介しました。「本当は乾燥地で小麦の収穫に使われるホイールコンバインが日本の田んぼに合わなかった」というだけの話かもしれませんが、圧倒的に「コンバインの屍が八郎潟の地下に積み上がっている」というほうがおもしろいです。

こんな風に話というものは大きくなりがちですが、Kさんに聞いた話もすごく興味を引かれました。その前に基礎知識のレクチャーをガマンして読んでください。

しつこくマコモ層の説明(ごめんね)

Kさん曰く「稲刈り後に植物の残滓などを燃やすと、そのマコモ層に火が入り何日も燃えている」なのですが、たぶんKさん自身もそれを見たことはなさそうです。

泥炭(でいたん、英語: Peat)は、泥状の炭で、石炭の一種。石炭の中では植物からの炭化度が少ない。石炭と泥の中途半端のような状態のものであると言える。見た目は湿地帯の表層などにある何の変哲のない普通の泥だが、可燃物である。採取して乾かせば燃料として使用できる一方で、山火事の延焼要因ともなる[1]。別名にピート、あるいは草炭()とも呼ばれる。

とあります。泥炭は若い石炭なんですね。マコモ層と似たところがたくさんあります。もし、マコモ層が燃えるのなら泥炭そのものですよね。

マコモ層は泥炭だった・・・というのも十分興味深く、マコトかウソかそれが地中で何日も燃えるというのもなかなか話が大きく面白いのですが、もっと大きい話を聞いてしまいました。

いでよ柳田國男

マコモ層は植物の遺骸が十分分解されずに堆積したものであり、それが故に繊維状で軽いという特長があります。

つまり田んぼは40〜50cmの厚みのスポンジの上に乗っているということになります。

で、Kさんのこんな話です。

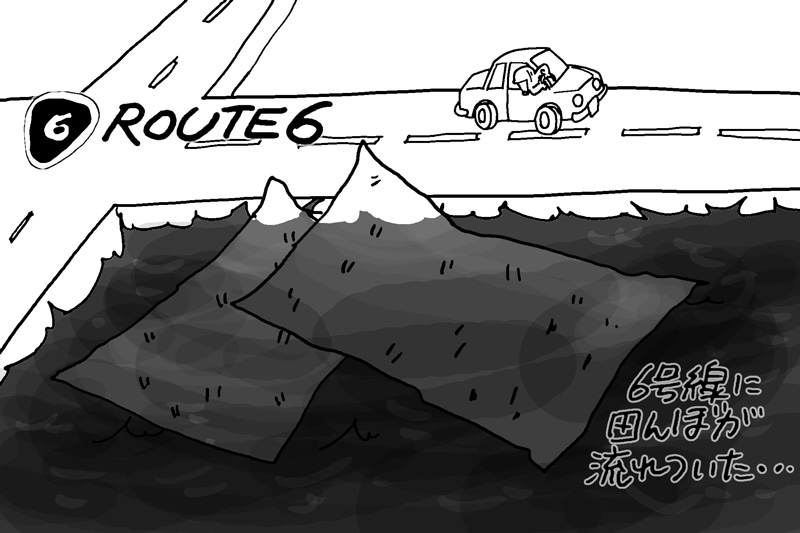

「洪水の時に田んぼがそっくり流されて補償金を貰った人がいる」

!これは大きい!大きすぎる話です。なんだか昔話みたいな話ですが、それと違うのは補償金などという生臭い単語が混じっていることです。

軽いマコモ層の下に水が入り込めばありそうでもあり、「まさかねー」と、ありそうもない話・・・もし現代に柳田國男がいたら飛びついて「常陸物語」とか「霞ヶ浦物語」なんて書きそうです。

もしそんなことがあるのならこの目で見て確かめたいものです。

「話は大きくなる」でも「大きい話はおもしろい」

今日はこんなところです。また明日!