『田んぼの穴をふさぐ・水の道をつくる・・・「撮りトラ@シロウト向け代かき講座」』代かきに入ったSさん、田んぼに水が足りなかったので、トラクターで走って水の道を作り、戻ってきてしまったのですが、そこで降りてきたでSさんにとても興味深い話を聞きました。

この動画のときのお話です

↑まずは動画。70秒ほど。KL58Zパワクロの代かきです。

高圧線の下ではたくさん作物が穫れる?

このあたりには上の写真にも少し写っていますが、高圧線があるのです。この高圧線の下は米がたくさん獲れるのだという話をSさんがしてくれました。(Sさんは自分自身の田んぼには高圧線が掛かっていないので、聞いた話だと前置きしてですが)

高圧線の下では肥料を少なめにしているという話まであるそうです。この場合の高圧線とは鉄塔ということではなく、文字通りの高圧電線の下と言う意味です。

なぜなのかを考えてみる

高圧線の下で田んぼを作っている人、何もナシにそんなことを話す意味がありませんから、話の程度ということはあるでしょうけど「高圧線の下で稲ができる」「高圧線の下で稲ができない」というプラスかマイナスかでは、「高圧線の下で稲ができる」方向であると考えられます。

肥料を少なくするくらい米がとれる・・・

オカルトかもしれませんが以前、『稲はひと雨ごとに青くなると言いますが、本当でしょうか?』という記事で雨が降ると稲が青くなる・・・ということを考えてみましたが、同じような話でうれしくなってしまいました。

もちろん、たいして根拠のある結論にはなりませんでしたが、ただの水道水よりは雨の中にはいろいろなものが溶け込んでいて、もしかしたらそういうものが働いているのかも・・・というような結論でした。

ざっとその時の内容を下にコピペしておきます。

以下『稲はひと雨ごとに青くなると言いますが、本当でしょうか?』引用

速効性肥料は天から降ってくるか?

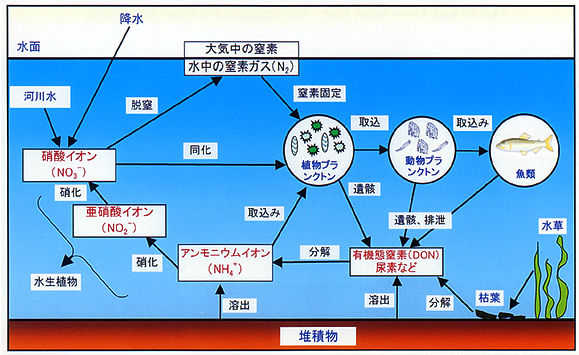

財団法人環境科学研究所の図 湖沼における窒素循環の模式図をみる限りでは、降水によってNO3-(硝酸イオン)がもたらされるように受け取れます。

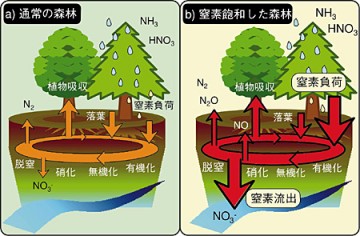

また、独立行政法人国立環境研究所の図 a)通常の森林の窒素循環とb)窒素飽和した森林の窒素循環の概念図では

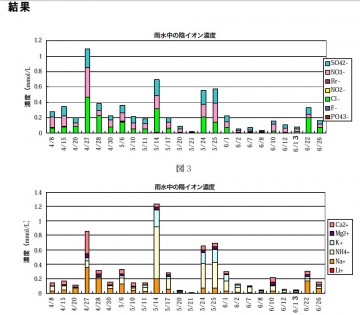

また、「雨中のイオン分析」なんていうpdfも見つけました。なんと慶応の高校生のレポートなのですが(すごい!)

海に若干近いところでの測定でもあるため、海水に由来する成分(小さな乾燥した海の塩が再び雨に溶けて落ちてくる)というのもあると但し書きはありますが、マグネシウム(クド)やカリウムもとけ込んでいるみたいです。

さらにレポートを見てみると、そのイオンの濃度はザーザーと降り続けているよりは、降って、間隔を置いてまた降る。と、いったインターバルのほうが濃度が高いとあります。少ない浮遊物を大量の水で溶かし落とすより、浮遊物が十分集まってから少ない水で溶かし落としたたほうが濃度が高いってことなんですね。

以上引用終わり。

高圧線という条件ですから、電気が関係しているかもしれませんが、それだけでは空気中の話で稲に影響を与えそうにありません。やっぱり雨という条件も考えたいです。(電磁波という条件も考えられますが、これは朝の短い時間ではとてもムリなので除きます。)

雨の中には少なくとも水道水よりは色々成分が含まれている。でも、今回はただの雨じゃなくて、高圧線の下と言う条件・・・短い時間ですがさっと調べてみました

高圧線とは

電線路(でんせんろ)は、電力を運ぶための電線およびその支持物・付帯設備を含む電力設備である。 また、電線路を形成する電線のうち、送電網におけるものは送電線(そうでんせん)、配電網におけるものは配電線(はいでんせん)と呼んで区別されている。

とあります。さらにこの項に少し興味深い記述があります。

放電現象

送電線の送電電圧が非常に高くなったときに、主に鉄塔接続部分のがいし付近で周囲の空気との間における絶縁状態が部分的に破れて、コロナ放電が発生する場合がある。この放電時に発せられるジリジリといったコロナ騒音のほか、コロナ損(電力損)による送電効率の低下、障害電波や高周波の発生なども問題になっている。降雨・降雪時、降雨・降雪後、または霧が発生しているときなど導電性が高まったときに起こりやすい。放電頻度を少なくするため、がいしに溜まったほこり等を除去する清掃作業が管轄会社により定期的に行われている。

雨の日など、高圧線のあたりではジリジリしている音が確かに聞こえます。また、今は少なくなりましたがネオン管の看板などで絶縁が悪いと同じように「ジリジリ音」が聞こえます。ネオンの場合はせいぜい一万五千ボルトくらいですが、高圧は高圧です。