今日はNさんに連れて行ってもらった、クボタ筑波工場での関東甲信越クボタグループ「元氣農業応援フェア」2016で見たキカイたちです。

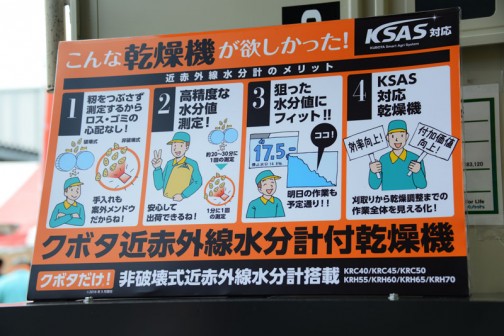

その中でもまず近赤外線水分計付乾燥機から・・・

操作パネルに江戸時代から(もしかしてもっと前?)使われている単位が表示されているのがおもしろいです。外気温度がわかってPOPにあったように1分ごとに水分量を計るんだったら、予定終了時刻なども出たりするのかな???

ちょっと調べてみると「石」とは

石(こく)は、尺貫法における体積(容量)の単位の一つ。

古代の中国においては、「石」は質量の単位であった。現在は質量の単位としては「担」、体積の単位としては「石」と書く。日本ではもっぱら体積の単位としてのみ用いられた。

中世末期から近世の終わりにかけての日本では、土地の総合的生産力を石に換算した数量が「石高」として明示されており、これは地域ごとの勢力や領地の大きさを表す指標ともなっていた。

となっていて、中世末期ということなんで日本でいうと室町時代後半あたりでしょうか・・・1500年代くらい? 少なくとも500年くらい前から使われている感じです。

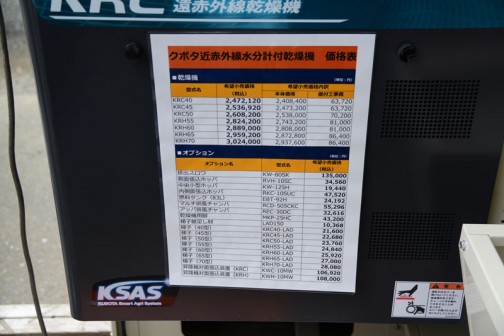

この、非破壊式近赤外線水分計付乾燥機(長い)が従来の乾燥機に比べてどのくらい値段が高くなっているのかは正確にはわかりませんが、他社の製品と比べてみます。(2015年の元氣農業応援フェア)

条件が全然違いますが、やっぱり従来のもののほうが若干安いように感じます。

正確で、清潔で、キメ細かい・・・非破壊式の分、少しはお金とれてるんでしょうかね・・・

外資系のメーカーで働く友達に話を聞くと、外国の人は言われたこととイコールかそれ以下の仕事になってしまう傾向があり、

日本人は言われたことプラスさらに最近はやりの「忖度」をしてそれ以上のことをしようという傾向があるそうです。

でも、「忖度」をして時間はかかったとしても給料は一緒ですからね・・・少しこぼしていました。

外国の人は「忖度」の時間がない分、革新的なことを考えつく時間があるでしょうし、どちらがいいとは言えませんが・・・

最近過剰サービスの話がニュースを賑わせています。せっかく開発した技術なり価値なりが、このようにちゃんと報酬に結びついているといいですね。

H2さん おはようございます

なるほど!

それならすごくわかりやすいですし、リーズナブルですね!

40石の乾燥機なら目盛まで入れて30キロ入の袋に80袋の玄米ができる・・・

すごくスッキリします

乾燥機の値段の大きさによる差が少ないということは

乾燥ユニットは同じで入れ物の大きさの違いかもしれませんね

石は体積の単位ですが、イメージとしては1石の籾を脱穀すると1俵(60kg)の玄米になる、と理解しています。はじめはなかなか分かりづらかったです。

穀物乾燥機って、容量の違いによる価格の差って小さいんですよね。入れる建物の高さが許すならでかい方が割安。もちろん小規模農家ではでかいより複数台の方が便利な場合もあるでしょうが、建物はあとから高く拡張するわけにもいかず、先見の明が問われますね。農機倉庫なんかもそうですが。キャビンのついたトラクターだと小型でも入らなかったり。